近几年,国家开放的三胎政策让很多的人十分积极的进行响应,人们不仅实现了梦寐以求的三胎,还享受到了很多的优惠政策。

而在享受政策的同时,很多人也想到了早些时候的计划生育,再提起这个词,很多的人会感到十分的久远,事实上,计划生育也确实过去了很久。

而这个关于计划生育的理论在提出的时候,它的提出者马寅初也遭受到了很大的争议,因为这个劝人们实行一胎政策的人,自己却有着两个老婆8个孩子。

这究竟是怎么一回事呢?

马寅初和他的第一任妻子都经历了包办婚姻。

在20世纪初的中国,即便是像马寅初这样受过西方教育的知识分子,也难以摆脱这种传统婚姻形式。

他们的婚姻是由双方家庭安排的,没有经过恋爱阶段,这在当时是很普遍的现象。

婚后不久,马寅初迎来了第一个孩子的出生,是个男孩。

这让马家上下都欣喜若狂,因为在中国传统观念中,男孩可以继承家业,延续家族血脉。

然而,这份喜悦很快就被悲伤所取代。

这个男孩不幸夭折,给马寅初和他的家人带来了巨大的打击。

失去孩子的痛苦让马寅初备受煎熬,但他不得不继续承担传宗接代的重任。

在中国传统文化中,"不孝有三,无后为大"是一个根深蒂固的观念。

作为家族的希望,马寅初感受到了巨大的压力。

之后,马寅初又陆续生了两个女儿。

对于马寅初来说,他并不在意孩子的性别,他接受了现代的平等观念,认为男孩和女孩都同样重要。

然而,他的妻子却因为没有生育男孩而深感自责。

当时的社会普遍存在重男轻女的观念,这种观念不仅影响了马寅初的妻子,也逐渐在夫妻之间制造了隔阂。

为了让马家延续香火,马寅初的妻子做出了一个令人意外的决定:为马寅初添一个小妾。

然而,对于思想开明的马寅初来说,这个决定让他陷入了两难境地。

马寅初坚信一夫一妻制,他认为这不仅是对妻子负责的表现,也是新时代思想的体现。

然而,面对家族的压力和传统观念的束缚,马寅初最终还是妥协了,他娶了一个比自己小二十多岁的妾室,尽管内心并不情愿。

很快,马寅初的新妾室生下了一个儿子。

这个男孩的出生让马家上下欢欣鼓舞,因为家族的香火终于得以延续。

随着时间的推移,马寅初的子女数量不断增加,最终达到了八个,毕竟在那个年代,多子多福可是大家都认同的观念。

可谁能想到,这件在当时看似平常的事,后来却成了别人攻击马寅初的利器。

1957年马寅初发表《新人口论》,立即在学界和社会各界引起了轩然大波。

在这篇文章中,马寅初大胆预测,如果不加控制,到1980年中国人口将达到8亿。

他呼吁实行计划生育,提出"少生、优生"的口号。

当时的中国正处于"大跃进"的狂热中,人们满怀激情,憧憬着美好的未来。

"人多力量大"是普遍认同的观点,大家都认为只要人多,就能创造奇迹。

在这种氛围下,马寅初的理论无疑是逆流而动,像是一盆冷水浇在了人们火热的心上。

批评声音此起彼伏,像是一场突如其来的暴风雨。

有人义愤填膺地说:“难道他忘了我们的口号'人多力量大'吗?这不是在否定我们的奋斗吗?”

"提出计划生育,自己还有8个孩子,是什么意思?"

"马寅初有什么资格管我们?他自己不还生了8个孩子!"

"只许州官放火,不许百姓点灯!"这样的质疑声此起彼伏,在大街小巷传播开来。

有人开始挖掘马寅初的私生活,企图找出更多的"把柄"。

"听说他年轻时就娶了两个老婆,这不是封建思想吗?"有人添油加醋地说。

甚至有些极端的声音开始质疑马寅初的学术诚信,"他的数据到底可靠吗?"有人提出疑问,"会不会是为了证明自己的理论而故意编造的?"

在各种场合,马寅初都试图解释自己的理论,希望能够唤醒人们对人口问题的重视。

但是,在那个特殊的年代,理性的声音往往很难被听到。

舆论的压力如同滚滚洪流,越来越大。

批评的声音不断升级,从学术争论演变成了政治批判,甚至他身边的好友,那些曾经与他促膝长谈、共同探讨学术问题的人,也开始与他划清界限。

他们害怕与马寅初的关系会给自己带来麻烦,纷纷选择了沉默或疏远。

马寅初的处境越来越艰难,仿佛陷入了一个无形的牢笼。

走在北京大学的校园里,他能感受到周围人异样的眼光。

那些曾经尊敬他、仰慕他的师生,现在看到他时要么避而远之,要么投以怜悯或鄙视的目光。有时,他路过时,正在热烈讨论的学生们会突然噤声,然后用警惕的眼神看着他离开。

这种孤立和排斥,对一个一生致力于学术研究的学者来说无疑是巨大的打击。

每天面对这样的环境,马寅初感到心力交瘁。

他开始怀疑自己,是不是真的错了?但每当他回顾自己的研究数据,思考人口增长对国家发展的影响时,他又坚定了自己的信念。

然而,这种坚持的代价是巨大的。

最终,在1960年,马寅初被迫辞去了北京大学校长的职务,这个沉重的打击让这位年近八旬的学者感到无比沮丧。

他的理论,在当时看来,似乎已经被历史否定。

他感到自己一生的心血可能就此付诸东流,内心充满了苦涩和无奈。

然而,历史总是充满戏剧性。

马寅初的预言,在之后的岁月里逐渐被证明是正确的。

随着时间的推移,人口快速增长带来的问题开始显现。

粮食短缺、就业压力、教育资源紧张等问题逐渐浮出水面,人们开始回过头来重新审视马寅初的理论,发现他当年的预警是多么的有先见之明。

虽然马寅初本人没能亲眼看到自己理论被证实的那一天,但他的思想和理论为后来的人口政策奠定了重要基础。

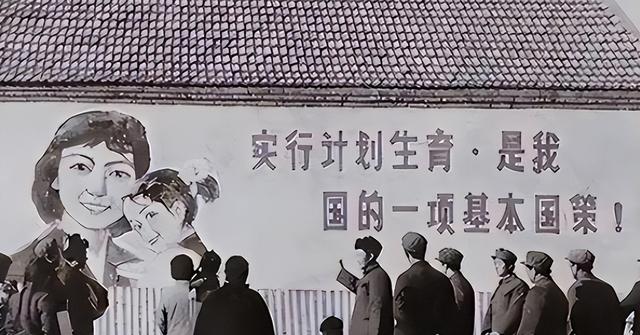

1971年,国务院发出《关于认真做好计划生育工作的报告》,这标志着计划生育开始成为国家政策。

1979年,计划生育政策进一步升级。

中国正式实施"一胎化"政策,提倡"晚婚晚育,少生优生",这项政策与马寅初20多年前提出的观点如出一辙。

它有效控制了人口增长,为中国的经济发展创造了有利条件,据统计,这项政策在30多年间减少了约4亿人口。

但是,随着时间的推移,一胎化政策也带来了一些新的问题,如人口老龄化、劳动力短缺等。

为了应对这些新挑战,中国政府开始调整人口政策。

2013年,"单独二孩"政策出台,允许夫妻双方只要有一方是独生子女,就可以生育两个孩子。

2015年,全面二孩政策实施;到了2021年,三孩政策正式放开,这一系列政策调整,体现了国家对人口问题的持续关注和灵活应对。

从马寅初提出"计划生育"理论,到一胎化政策的实施,再到现在的三孩政策,中国的人口政策经历了巨大的变迁。

从一个备受争议的理论,到影响几代人的国家政策,计划生育见证了中国社会的巨大变迁。

这段历史告诉我们,在面对复杂的社会问题时,需要保持开放和理性的态度,勇于创新,敢于担当。

参考来源:

百度百科:马演初