«——【·引言·】——»

刘少奇担任了新中国历史上的第二任国家主席,他的事迹始终与革命精神和无私奉献紧密相连。他的一生,是与这些重大历史使命不可分割的。他的名字,成为了人们提及革命岁月时,不可或缺的一部分。刘少奇以他的行动,诠释了何为真正的奉献,何为坚定的革命信念。在新中国的建设历程中,他留下了深刻的印记,成为了后人敬仰的楷模。

或许有人好奇,那些建国英雄的子孙后代,现今居于何方,又在各自的领域达到了怎样的职位?

今天我们来谈谈这户人家的经历,探究他们在历史变迁中如何各自绽放光彩。这家人在时代的洪流中,各有其独特的生存之道。他们面对挑战,各自展现出了非凡的能力与智慧。这家中的长辈,凭借丰富的经验和坚韧的意志,引领着家族前行。年轻一代则勇于尝试新事物,不断突破自我,为家族带来了新的活力和希望。无论身处何种环境,这家人都能找到适合自己的位置,发挥所长。他们有的投身于科学研究,为人类的进步贡献力量;有的则在艺术领域深耕,创作出令人赞叹的作品;还有的致力于社会服务,帮助他人改善生活。在历史的长河中,这家人没有被浪潮淹没,反而如璀璨星辰般闪耀。他们各自精彩的人生故事,成为了家族宝贵的财富,激励着后人不断前行。

【烽火中的起点,刘允斌的革命青春】

刘允斌于1924年在江西萍乡的煤矿中诞生。彼时,他的父亲刘少奇与母亲何葆贞正全身心投入革命事业,心中满载着救国救民的重任,无暇顾及这个新生命的到来。

因此,小允斌在襁褓之中便被送回了位于湖南宁乡的老家,由爷爷奶奶抚养成长。

在15岁之前,他与父母相见的次数寥寥无几,仅有的几次相聚,也如同匆匆掠过的片段,难以留下深刻的印记。

1938年夏季,年仅14岁的刘允斌被送往延安,在那里,他首次见到了仅在书信中有所耳闻的父亲。

那时,他内心感受复杂——既有冲动想要立即亲近这位既陌生又似曾相识的父亲,又感到一丝矜持。毕竟,他们父子共同度过的时光寥寥可数。

这次会面并未带来多少温暖,反而增添了一丝沉重。刘少奇向他透露,母亲何葆贞已在五年前离世。

年幼的刘允斌,在未能与母亲充分道别的情况下,不得不面对这一严峻的现实。

一年后,时间来到了1939年的秋季,中共中央作出决策,安排一批革命先驱的子女前往苏联接受教育,其中就包括了刘允斌及其妹妹刘爱琴。

那年,年仅15岁的他,怀揣着满满的好奇与对未来的美好期待,迈上了前往莫斯科的旅程。

抵达目的地后,他踏入了莫尼诺国际儿童院的大门,由此开启了他在海外的日子。

不久之后,苏德冲突骤然升级,苏联面临严峻挑战,资源匮乏成为常态。在这种背景下,孩子们每日的口粮被缩减至半块面包与寥寥数个小土豆,饥饿感时常伴随着他们。

然而,刘允斌并未发出任何怨言,他保持着积极的态度,时常参与学校的各类活动。不仅如此,他还主动前往军医院,为前线的战士们贡献自己的血液。

他身上的那股冲劲,与他父母颇为相似。

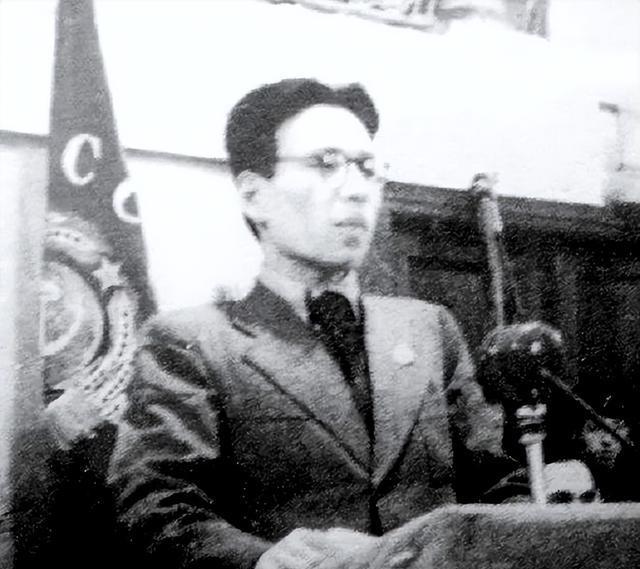

在苏联期间,他完成了一项重要行动,那就是提交了加入共产党的申请。

第二年,他在莫斯科庄严宣誓,正式加入共产主义组织。那时,他便立下志向,待到学业完成后,定要回到祖国,做些实实在在的工作。

在苏联的日子颇为艰辛,这让他深刻领悟到一个道理:中国若要崛起,仅凭农业耕作远远不够,必须发展自身的工业,掌握实质性的力量。

因此,他在完成高中学业后,决定就读于莫斯科钢铁学院,旨在学习钢铁冶炼技术。

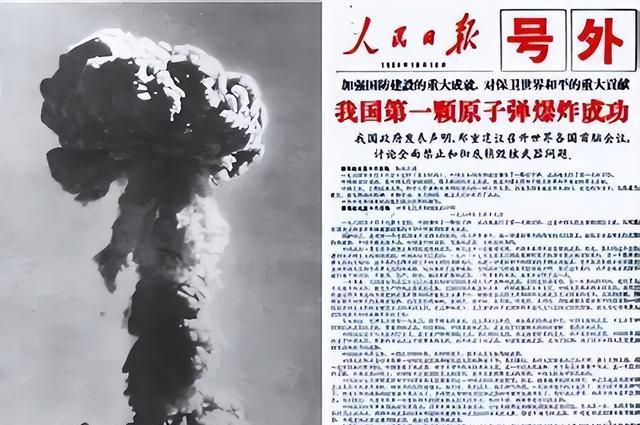

1945年,美国对日本实施了两次原子弹轰炸,这一事件引起了全球的广泛关注,刘允斌同样深感震撼。

他认为,未来的真正实力在于核武器,尽管钢铁也很重要,但核技术更为核心。随后,他转学到莫斯科大学化学专业,专注于研究核放射化学。

在那段时间里,刘允斌邂逅了来自俄罗斯的玛拉。他们相遇的具体情形已变得模糊不清,但可以推测,刘允斌一丝不苟的态度,必定给玛拉留下了深刻印象。

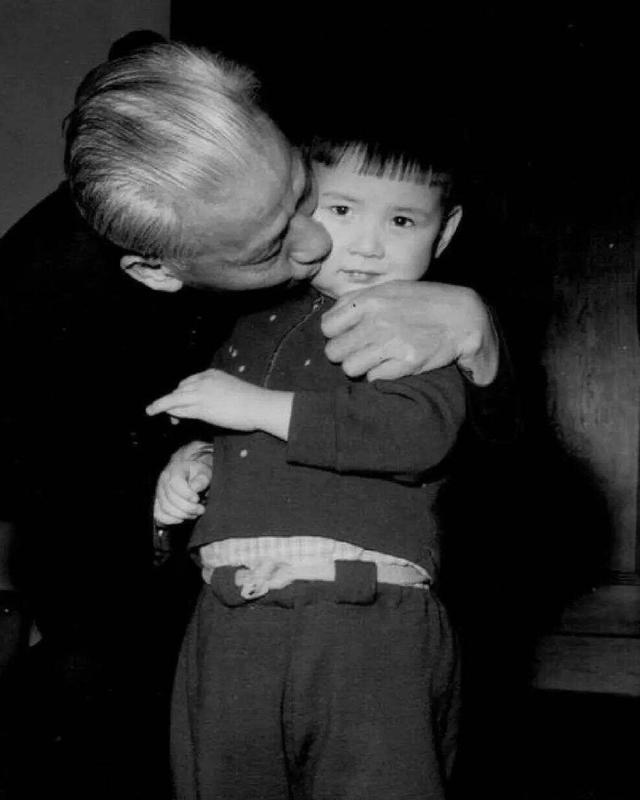

1949年,刘少奇悄然前往苏联,得以与阔别十年的子女重逢。这次相聚时间虽短暂,然而对刘允斌而言,能与父亲简短交谈,已是极大的宽慰。

1950年,他与玛拉步入了婚姻的殿堂,仪式朴素却洋溢着幸福。随后,他们的家庭迎来了新成员,女儿索尼娅和儿子阿廖沙相继出生。

【家国两难,刘允斌的归国抉择】

刘允斌的婚姻生活初露美好迹象,但很快被严峻的现实所打断。

新中国成立之初,万象更新却也面临诸多挑战,美国频繁派遣飞机进行侵扰,而日本在国际舞台上对中国施加压力,致使中国在国际会议中的声音难以被听见。

刘少奇观察到情况后,内心焦急,于是给儿子撰写了一封详实的信件,表达希望他能够尽快归来的愿望。

刘允斌深知自己义不容辞,国家的召唤无法回避,但玛拉那边却面临了困境。

刘允斌的父母强烈阻止女儿前往中国,他们认为那里环境陌生,生活设施不完善,担心女儿会经历艰难困苦。面对父母的坚持,刘允斌陷入了两难境地,难以抉择。

面对选择,一边是深爱的妻子和两个年幼的孩子,另一边则是来自祖国的呼唤。经过深思熟虑,他最终作出了回国的决定。

玛拉并未责怪他,反而给予了支持,她主动提出让索尼娅和阿廖沙留在莫斯科,认为那里的教育更为优越,能为孩子们提供一个稳定的未来。

两人带着不舍结束了婚姻关系,尽管法律上分离,情感纽带却未断裂。此后,他们各自单身,没有步入新的婚姻殿堂。这份持久的情感维系,令人感慨不已。

1955年秋季的十月,刘允斌整理了一些随身物品,搭乘飞机返回了中国首都北京。

他曾受到苏联方面的挽留,但他觉得,尽管苏联对他而言如同第二个家,此刻却必须踏上归途。抵达后,他走出机场,踏上了北京的地面,内心充满了激动。

刘爱芳带着哥哥在北京漫步,一同参观了已成残垣断壁的圆明园遗址。见此情景,他眼眶湿润,心中暗自发誓,绝不能让国家继续蒙受这样的屈辱。

回国后,他全身心投入到原子能研究所的工作中,连续七年时间,几乎未曾停歇。

该研究机构内设有乒乓球房与围棋室,但他从未踏足过这些地方,就连用餐也是迅速解决,随即离开。

初归之时,他尚是一介温文尔雅的学者,身着挺括西装,脚踏光亮皮鞋。然而时光不久,其形象大变,衣着变得随意,发丝凌乱不羁,甚至时有忘记更换拖鞋的情况发生。

他全心全意致力于核武器研究,1957年成功研制出首台质子静电加速器,随后在1958年,他又完成了实验性原子反应堆与回旋加速器的建设。

1964年10月16日,在戈壁荒漠之上,一朵形如蘑菇的烟云腾空而起,那一刻,他与同事们紧紧相拥,泪水不由自主地滑落脸颊。

在那一瞬间,他意识到,之前所有的努力都已得到了回报。

【异国成长,女儿索尼娅的美国之路】

刘允斌归国之后,索尼娅与阿廖沙随母亲玛拉在苏联生活成长。玛拉是一位学识渊博的人士,在莫斯科大学担任教研室的负责人,她在子女教育方面有着独到的方法。

索尼娅自幼便对阅读与书写抱有浓厚兴趣,随着年岁增长,她成功考入莫斯科大学,专攻文学专业。完成学业后,她踏上了诗人的道路。索尼娅继承了父亲的智慧,同时,她还自带一种文艺气质。

1988年,她与一位美国男士相遇,两人迅速坠入爱河,随后便步入婚姻殿堂,并随丈夫移居至美国。

索尼娅离开后,正式踏入了西方世界,她在美国定居下来,并有了自己的孩子。

她的人生道路,与父亲所追求的革命事业以及祖父深植的家国观念,逐渐产生了分歧,成为了家族中独树一帜的存在。

或许有人会感到遗憾,但这实属时代变迁的结果。毕竟,全球化赋予了每个人更广阔的选项空间,索尼娅选择了符合自身意愿的道路。

【血脉觉醒,孙女刘丽达的央视瞬间】

谈及阿廖沙,他与姐姐索尼娅选择了截然不同的道路,遵循了父亲的理科足迹。他成功考入莫斯科航空航天大学,并在学业完成后,踏入了苏联航天指挥的殿堂,致力于国防高科技研究工作。

当中苏两国关系变得紧张之际,玛拉为了保障他和索尼娅的安全,隐瞒了父亲的真实背景。

1987年,刘允斌与刘少奇的事迹经由刘爱琴姑姑的揭露而为人所知。

阿廖沙这时意识到,儿时与爷爷拍摄的那张合照,背后竟有着如此不凡的故事。

2003年,阿廖沙结束了职业生涯,偕同配偶冬妮娅抵达中国,目的地是北京。在那里,王光美紧紧抓住他的手,眼眶中泛着泪光。

为了让孩子尽快适应新环境,他给儿子起了一个中文名字——刘宁维,并在广州定居下来,成功获取了永久居住权。

刘维宁对广州情有独钟,因其景色宜人,气候舒适,便决定定居于此。但他并未完全脱离俄罗斯的事务,而是频繁往返于两地之间,致力于中俄之间的交流工作。

刘丽达是他的女儿,拥有中俄血统,外貌出众。她身材高挑,拥有一头乌黑的秀发和一双清澈的蓝眼睛。自大学毕业后,她选择来到中国,与双亲重聚。

初到时,她完全不懂中文,但她并未气馁,而是积极寻找教师刻苦学习。经过一年的努力,她已经能够流畅地与人交流。

2007年,她得知中央电视台俄语频道正在招募主持人,依靠自己熟练的俄语能力、良好的汉语水平,以及出众的外貌,成功通过了多轮选拔,最终成为该频道的主持人。

刘丽达于中央电视台工作超过一年,深受观众喜爱。

她感到有些不自在,这可能是由于两个国家的生活习惯存在显著差异,亦或是因为祖父与曾祖父的显赫成就给她带来了沉重的压力。

她希望摆脱作为刘少奇曾孙女的身份标签,因此决定离职,返回俄罗斯生活,现在已拥有俄罗斯国籍。

然而,她并未停下脚步,随后在俄罗斯亚洲工业企业家联盟谋得一份职务,专注于促进中俄企业之间的合作与交流。

在俄罗斯,她感觉自己如同大众中的一员,无人过分关注她的身份背景,这样的环境让她倍感轻松自在。

【结语】

刘少奇的后代现今分布于多个国家,他们的生活轨迹如同一扇窗口,映射出中国从革命岁月至改革开放的百年历程。这些后代们,各自在不同的国度书写着属于他们的故事。他们的故事,是中国近现代历史变迁的缩影,从昔日的革命烽火到今日的全面开放,每一个阶段都在他们的经历中留下了深刻的印记。尽管身处异国他乡,但他们与中国历史的联系从未中断。他们的成长、奋斗与选择,无不与中国社会的变迁息息相关。通过这些后代的故事,我们可以窥见一个国家从动荡走向稳定,从封闭迈向开放的不平凡历程。总而言之,刘少奇的后代在全球的分布及其人生经历,成为了观察中国百年历史变迁的独特视角。他们的故事,不仅是个人的成长史,更是中国从革命到开放时代变迁的生动写照。

历史宛如广阔舞台,诸多人物轮番登场,他们仅是其中的几位。然而,每位人物的抉择,都吸引着人们去关注,去深思。

参考资料:人民网——走访刘少奇俄罗斯后裔近日,我们对刘少奇在俄罗斯的曾孙女进行了探访。这次探访旨在深入了解刘少奇家族在俄罗斯的生活与传承情况。据了解,刘少奇的这位曾孙女自幼在俄罗斯长大,但她对自己的中国血脉有着深厚的感情。她表示,虽然生活在异国他乡,但家族的传统和故事一直被她铭记于心。探访中,我们了解到她不仅积极学习中文,还对中国文化充满了浓厚兴趣。她经常通过网络、书籍等途径了解中国的历史、文化和现状。她认为,了解自己的根源对于个人的成长和发展至关重要。此外,她还积极参与中俄文化交流活动,致力于促进两国人民之间的友谊与理解。她希望通过自己的努力,能够让更多的人了解中国,增进中俄两国之间的友好关系。在谈到未来规划时,她表示希望有机会能够回到中国,亲身感受这片土地上的文化和生活。同时,她也希望能够继续传承家族的传统,为中俄友好关系的发展贡献自己的力量。此次探访让我们深刻感受到了刘少奇家族在俄罗斯的传承与影响,也让我们对中俄友好关系的未来充满了期待。

南方资讯——刘少奇长孙讲述中俄情谊,重温红色记忆刘少奇的长孙,昵称阿廖沙,近期分享了他对红色历史的独特见解,同时传递了深厚的中俄情谊。阿廖沙以其独特的视角,讲述了家族与红色历史的紧密联系。他提到,祖父刘少奇在中国革命历程中扮演了重要角色,为国家的独立和人民的幸福付出了巨大努力。这些历史故事,对他而言,不仅是家族的记忆,更是激励他前行的力量。除了红色历史,阿廖沙还特别提到了中俄之间的深厚情谊。他表示,中俄两国在历史、文化等方面都有着广泛的交流,这种交流为两国人民带来了深厚的友谊。他强调,中俄之间的合作不仅促进了双方的经济发展,也为维护地区和平稳定做出了重要贡献。阿廖沙的分享,不仅让我们重温了红色记忆,也让我们感受到了中俄之间的深厚情谊。他的讲述,既是对历史的回顾,也是对未来的展望,激励着更多人珍惜历史、传承友谊、共创未来。

中国共产党资讯——刘少奇长子刘允斌的坎坷历程刘允斌,作为中国共产党重要领导人刘少奇的长子,他的一生充满了波折与挑战。自小便承载着家族的期望与责任,刘允斌在成长的道路上,始终秉持着坚定的信念与决心。他勤奋好学,不断努力提升自己,以期在未来能够为国家和民族做出贡献。然而,命运似乎总爱与他开玩笑。在追求理想的道路上,刘允斌遭遇了各种意想不到的困难和挫折。但他从未放弃,始终坚守着自己的信念,勇往直前。在学习和工作中,刘允斌展现出了卓越的才能和领导力。他善于思考,勇于担当,总能在关键时刻挺身而出,为团队指明方向。他的这些品质,赢得了同事和朋友的尊敬与信任。尽管生活中充满了不确定性,但刘允斌从未停止过前进的脚步。他用自己的行动诠释了一个真正的共产党员应有的担当与奉献。无论是在顺境还是逆境中,他都保持着乐观向上的态度,积极面对生活中的每一个挑战。刘允斌的一生,是坎坷而又充实的一生。他用自己的经历告诉我们:在面对困难和挫折时,只有保持坚定的信念和勇往直前的精神,才能战胜一切艰难险阻,实现自己的人生价值。他的故事将永远激励着后人不断前行,为国家和民族的繁荣富强贡献自己的力量。