汉字作为世界上最古老的文字之一,承载着中华文明几千年的智慧与文化。然而,在历史的长河中,汉字也曾经历多次改革,以适应社会发展的需要。

在周代之前,方言就已经广泛存在,甚至可以说就只有方言,因为当时的中国境内并没有统一的音韵。到周朝统一并确定国都后,周朝各地方的音韵开始逐渐以国都(西周都城镐京即陕西西安、东周都城雒邑即河南洛阳)的口音为标准,称为雅言,自此以后,首都方言开始具有优势地位。

古书《尔雅》就是中国最早的训诂书,也可以看作是周代的普通话标准,“尔”通“迩”是接近的意思,“雅”就是指是雅言正音,《尔雅》就是关于古代普通话(雅言)的整理集。

实际上古人对于雅言是非常重视的,尤其是官僚集团和文人士大夫多以“雅言”为贵,甚至仇视排斥方言俚语,除了《尔雅》,西汉时期扬雄就搜罗周秦旧籍撰写《方言》,其目的就在于通过雅言来解释方言,荀子也推崇“使夷俗邪音不敢乱雅”,到了明代乐韶凤编纂的《洪武正韵》也标榜“一以中原雅音为定”,都足可见古人对于雅言的重视。此后历代所称的“官话”,民国以及现在中国台湾省的“国语”,今天大陆的“普通话”都是雅言的历史继承版本。

秦朝统一文字:汉字规范化的开端秦始皇统一六国后,为了加强中央集权,实现政令的畅通无阻,下令全国使用统一的小篆作为官方文字。在此之前,由于长期的分裂割据,各地文字存在较大差异,给政令的传达和文化的交流带来了极大障碍。文字的统一不仅使得法律、命令能够以统一的形式在全国迅速推广,加强了中央集权,也为中国文化的传承和发展奠定了坚实基础。

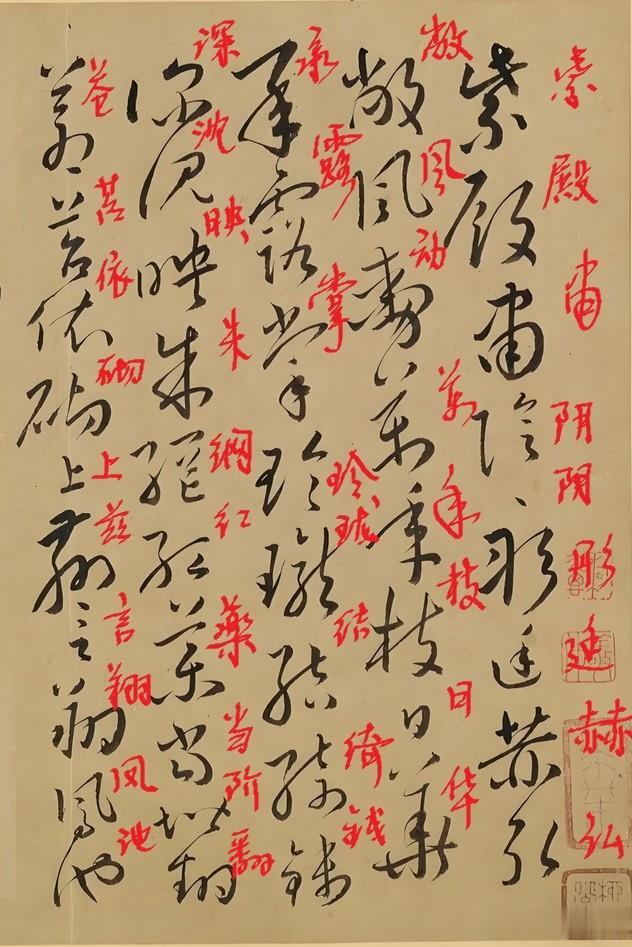

李斯

秦朝的文字统一工作主要由丞相李斯负责,他主持编写了《仓颉篇》《爰历篇》《博学篇》等字书,以小篆作为字体的范本。这些字书不仅规范了汉字的书写形式,还促进了汉字的传播和普及。此外,秦代还从书写方面对汉字进行了简化,逐渐发展出隶书,使文字书写更加简便快捷。

汉语无论是在空间还是时间上都不是一成不变的,然而还需要明确的是无论原始汉语、上古汉语、中古汉语、近古汉语等,它们之间虽然在字形、音韵上存在明显的不同,但是它们之间的划分界限往往是比较模糊的,这主要是因为这种改变是渐进而又漫长的,以至于很难、也不可能找到泾渭分明的分界线。而与此同时,对于近古汉语与现代汉语之间的划分,学术界却公认其明确的分界线在于“新文化运动”。

清末以来中国积贫积弱、备受列强欺侮的现状与曾经辉煌灿烂的千年文明史之间的巨大落差,让越来越多的中国人不断谋求改变以实现复兴。而改变文字语言成为知识界改变现状的第一步。由此,以五・四运动和新文化运动作为破口,开始了对于汉字的改革,这也成为划分近代汉语与现代汉语发展历史的明确分水岭,其对汉字改造的深度、广度和烈度都远超想象。

正是在这样的历史背景下,产生了国语统一运动、汉字拼音运动及白话文运动等三大语文改革,而三者是彼此相关的。 由于要统一口语发音,就要有一套标音符号系统,以此来表达每个汉字的发音。

对于新文化运动,想必很多人都有所了解,但多数人对新文化运动的认识,可能往往局限在白话文、陈独秀、《新青年》等少数关键词上,以及将新文化运动认为单纯是汉语文体,即文言文与白话文的“文白之争”改革上,然而在实际上,新文化运动可以看作是一场寻求在时间与空间维度上,对汉语以及汉字的统一运动。

胡嗣穈

首先,对汉语及汉字在时间维度上的统一,正是白话文运动,实现文言文与白话文的统一,其核心内容可以归结为胡适在《新青年》发表《文学改良刍议》中的八项主张:一曰须言之有物,二曰不摹仿古人,三曰须讲求文法,四曰不作无病呻吟,五曰务去烂调套语,六曰不用典,七曰不讲对仗,八曰不避俗字俗语。

其次,对汉语及汉字在空间上的统一,即所提倡的国语运动,目的在于通过推广“国语”统一汉语的音韵,而实现这一点的基础就是统一汉字的拼音。

实际上,拼音的出现最早可以追溯到明朝末年。明朝中后期,嘉靖皇帝驾崩后其子朱载坖继位,年号隆庆。朱载坖在位仅仅六年便驾崩,但其实行了一项对后世影响深远的政策,即开放海禁、允许民间赴海外通商,史称隆庆开关。海禁的解除为中外贸易与交流打开了一个全新的局面。而这种中外交流必然是双向的,自从明末海禁大开之后,欧洲人开始纷纷前来中国敦睦邦交,当然在这些最初踏上中国土地的欧洲人中,经商并非主要目的,传教士众多。

隆庆皇帝驾崩后,其子继位,就是历史上著名的万历皇帝。万历主政年间,西方社会天主教耶稣会等的传教士大量进入中国,其中利玛窦为便于适度汉字并方便传习教义,撰写《泰西字母》,到天启年间传教士金尼阁又撰写作为汉字注音的《西儒耳目资》一书,汉语的注音系统具备雏形。

到了清朝,英国派驻中国的外交官威妥玛编写新的注音体系《语言自迩集》,之后到光绪十八年(1892年)继任的翟理斯又以《华英字典》对威妥玛的拼音系统进行完善,此后这一成熟的系统性注音被称为威妥玛拼音,威妥玛拼音的形成受到广泛应用,在一众的教会、外交界、邮政、海关、新制学堂及学习华语者竞相采用,直到今天仍存在众多的使用痕迹。

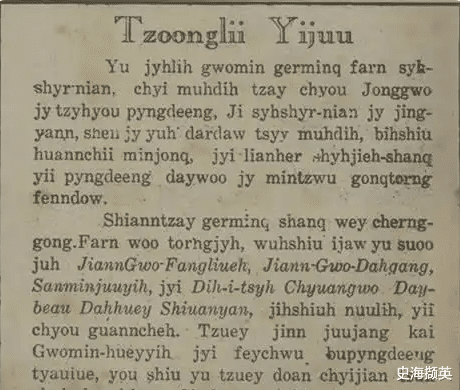

1936年版注音符号讲义

而由中国人建立属于自己的官方拼音系统,则要到民国北洋政府时期。在清朝被推翻及民国建立之初,官方推动创制适合中国人的拼音系统的工作就已经开始。

注音符号(国语注音第一式)与老国音中华民国元年(1912年),民国教育部开始参照过往的成果起草关于统一语音及读音拼写的新方案。随后在民国二年(1913年),在北京召开“读音统一会”,审定每个汉字的标准读音。会议参照清初官员李光地撰写的《音韵阐微》中的常用字作为审音字类,每省拥有一票的表决权,由各省交注音单,然后逐一比较,以最多数为会上审定的读音。

最后出台的国音标准,以传统的中州韵白话文(在明清以南京、中原、江淮、湖广、四川地区为中心跨地通行语)为基础,并充分体现了民族共同语语音标准的全民代表性,最终共审定了6500多个字的标准读音(包括声韵调等)。被称为“老国音”。但随即这一国音体系在此后的民国二十一年(1932年)被新国音即官话白话文所取代。

在读音的拼写方案上,以章太炎编创的“纽文”、“韵文”等注音系统作为蓝本,创造了第一套中文形式的拼写方案——注音符号。

注音符号的起源最早可以追溯到清朝末年由民间知识分子发起的编制汉字注音的“切音字运动”,在这一民间运动出现了很多套改造汉字的方案。其中,以章太炎的“纽文”与“韵文”方案影响最大。光绪三十二年(1906年)章太炎避难日本时,模仿日语假名“简化偏旁”的办法,利用汉字小篆的结构,创造出36个“纽文”和22个“韵文”,并最终演化成国语注音第一式。

此后,这一版本的“国音”很快就被新审定的以北京官话为基础的“新国音”所取代,但注音符号的拼写方案却得以长期延续下来。

在中国大陆,在1958年汉语拼音方案出台之前,注音符号一直是最主要的注音方式。此后逐渐被汉语拼音方案所取代,但是这一注音体系在大陆也并未消失,如《新华字典》、《现代汉语词典》等仍然以汉语拼音、注音符号并列使用的方式为字词注音,但学校一般不教、民间很少使用。

而在我国的台湾省,注音符号一直沿用至今。既是小学生学习汉字的必备基础,同时也常用来标注生僻字,而且也是台湾省内目前最为普遍的汉字输入法,多数电脑使用者均熟练使用。

国语罗马字(国语注音第二式)与新国音此后一段时间,随着注音第一式的全国推广,也在使用中产生很多问题。这主要是由于原先制定的国音目的在于提供一套全国各地皆可通用的语音方案,其基础是南京官话,其中有包含了北京音以及北京音所没有的入声及一些南方汉语的拼法,然而鱼与熊掌不可兼得,注音第一式的包容性较好,但在实用性上存在短板。很多人将之称为“人造国音”,其更多的是属于韵书学理类的拼音,而并不存于任何一种自然语言中。由此,当时的民国教育部开始了基于北京话来制定国语,这就是所谓的“新国音”而与之相伴的拼音拼写方案被称为“国语罗马字”,这是明显区别于之前注音符号的以拉丁字母来拼写国音的方案。

在这一方案中,其最明显的特色是首先是用罗马字母取代注音符号的中式偏旁部首作为标音载体。

而另一个最鲜明的特点是,国语罗马字没有音调符号,而是以字母拼写组合来实现音调的表示,例如汉语拼音中四个声调的[ai],在国语罗马字则分别用ai、air、ae、ay分别表示音调的四声。这一方案在民国十七年(1928年)正式公布,是民国以来第一套法定的拉丁化拼音方案。

国语罗马字

但这一方案的缺点也非常明显,一个读音的四个音调,就需要牢记四个拼写,其繁琐的规则使国语罗马字的学习和掌握的困难成倍增加,不便学习与运用,因而一直无法普及于社会大众。到民国二十九年(1940年),民国教育部将“国语罗马字”改名为“译音符号”,以对应之前中式“注音符号”。

北方话拉丁化新文字运动在注音符号与老国音、国语罗马字与新国音更替发展的同时,在解放区对文字的改造运动也在如火如荼的发展过程中,其最典型的代表即使北方话拉丁化新文字运动。

而拉丁化新文字运动的起源则可以追溯到19世纪末期盛行的“汉字落后论”、“汉字有害论”等。

近代以来,随着西方文化的传入,一些有识之士开始思考汉字的改革。他们认为,汉字书写复杂,识读困难,不利于教育的普及和文化的传播。因此,他们提出了用拼音文字取代汉字的主张,希望通过拼音化来简化汉语学习难度,扫除文盲,提高教育水平,从而实现富国强兵的梦想。

汉字拼音化运动的起源可以追溯到19世纪末。光绪十八年(1892年),厦门人卢戆章发表了他设计的拼音方案“切音新字”,标志着中国人自觉的拼音化运动的开始。此后,不断有人提出各种拼音方案,如王照的“官话合声字母”、劳乃宣的“合声简字”等。这些方案虽然各有特色,但都没有完全取代汉字,而是作为汉字的辅助工具存在。

清朝末年,中国面临列强瓜分的严重危机。在那国事动荡、人心思变的年代,许多知识分子忧国忧民,力主变法图强。而我国的近代汉字简化运动也源于这个时间。太平天国时期,便有了汉字简体的出现。为了提升这些简体字的普及率,太平天国在玉玺及官方文件上都已运用简体。不过太平天国灭亡后,文字简化运动也停止了。经非正式统计,太平天国总共使用了一百多个简体字,其中80%为新中国所采用。其中,太平天国最有名的简体字就是将“国”字中的“或”改成“王”。

谭嗣同

晚清甲午战争的失败促使大批有识之士反思汉字的问题。他们认为,汉字书写识读困难是导致国民教育普及率低、文盲众多的重要原因之一。因此,以维新运动戊戌六君子之一谭嗣同为首的一批知识分子率先提出用罗马拼音取代汉字的主张。谭嗣同曾说:“汉字不革命,则教育难普及,教育不普及,则民智难开发,民不智则国不强。”

随后的维新运动,一些爱国的知识分子考虑到若要救国图强就要普及教育、培养人才,就要克服复杂的汉字所造成的障碍。在此思潮下,汉字拼音化于此展开。维新运动主要人物如康有为、梁启超、谭嗣同等皆主张文字拼音化,但是维新运动只有百日,拼音化运动也胎死腹中。由于辛亥革命的爆发,晚清的汉字革命未能成功。

北洋时期的民国政府偏于保守,没有大力推动汉字拼音化运动。但从民国八年(1919年)五・四新文化运动之后一段时间,汉字拼音化运动再次启动。很多知识分子和语言学家都参与了这场运动,主张废除汉字实行罗马拼音化。比较著名的人物包括鲁迅、胡适、钱玄同、周有光等人。

而在这其中,又以鲁迅等人的态度最为激烈。鲁迅曾经说过:“汉字不灭,中国必亡”,并认为“汉字是愚民政策的利器”,是“劳苦大众身上的结核”,“倘不先除去它,结果只有自己死。”鲁迅临终前接受《救亡情报》记者访问时指出:“汉字的艰深,使全国大多数的人民,永远和前进的文化隔离,中国的人民,绝不会聪明起来,理解自身所遭受的压榨,理解整个民族的危机。”

北洋政府时期,钱玄同在民国十一年(1922年)北洋政府国语统一筹备会上提出《减省汉字笔化方案》,说“文字是一种工具,自应以适用与否为首要标准,改用拼音是治本方法,简化汉字是治标方法,治标方法是目前最切要的方法”。当时还提出汉字拼音化,不过中国字同音字很多,拼音化根本行不通,遂作罢。民国二十三年(1934年),民国教育部曾委托钱玄同组织编写《简体字普》,并于次年公布了《第一批简体字表》,收录了324个简写、草书、俗字。但因为在知识界争议太大,尤其是受到国民党元老戴季陶的强烈反对而被收回,这份简体字表未能全面推广。后来,解放区也迅速创造出一套简笔字,但笔画比日语的假名还简单,与今天的简体字也多不相同。这部分简笔字被称为“解放字”,“亲”和“爱”等字,即从解放字演化而来。

同时期,民国二十年(1931年)9月,为推动中国废除汉字改行拉丁化文字,在海参崴举行“中国新文字第一次代表大会”,党的代表瞿秋白、吴玉章等人与苏联共同草拟“北方话拉丁化新文字”开启革新汉字,以拉丁字母代替的发展过程。在此后的几年中,以拉丁字母代替汉字的各种报纸及其他出版物多达上百种,直到十几年后才陆续退出历史舞台。民国十五年(1926年)民国教育部成立的国语统一筹备会制定了《汉语罗马字拼音法式》,这是现代汉语拼音的前身。然而,由于抗日战争的爆发,汉字拼音化运动也没有来得及正式推广普及就夭折了。而此后,中国大陆继续推行简化字运动以及持续到20世纪80年代的二简字运动等,其目的仍然是在于简化汉字,便于学习和降低文盲率。

1949年新中国成立,在1952年2月5日成立中国文字改革研究委员会,收集民间及民国以来主张汉字简化学者们的建议,于1954年底提出“汉字简化方案”草案,7月,国务院成立“汉字简化方案审定委员会”。该会于1956年1月28日通过简化字515字及简化偏旁54个 。

经过7年时间,1956年国务院通过文字简化的决议,简化字方案正式发布,第一批共285个简化字问世,此后陆续修订增补。这些字平均笔画由16.08降为8.16,减少笔画将近50%。1964年5月,文改会对已发布的简化字进行归纳整理,形成2238字的《简化字总表》。

一篇文章拉出个公知好比一只老鼠脏了一锅汤!为胡公知招魂扬幡的货色都不是什么好东西!