民国三十六年(1947年)2月的莱芜战役,乃是粟裕(1907年8月10日——1984年2月5日)大将指挥的一场经典战役,从军史的角度来看,这场战役从筹备到完成,整个过程是丝毫不拖泥带水的,也体现了粟裕打仗一个非常明显的特点:“多变但又果断”。

所谓多变,乃是粟裕的一种特色,不论战场处在一种怎么样的局势,粟裕的排兵布阵从不按套路出牌,任国民党的指挥官是某某世界知名军校毕业的,让他和粟裕对线,到头来也只能说看不懂,而粟裕的多变境界甚至达到了自己都看不懂的地步,但粟裕知道,自己的目的就是运动。在运动中让敌人露出破绽。敌人一旦出现破绽,粟裕就会“果断”。立即下令所有部队主攻一个被分割之后的目标,集绝大部分主力歼灭之,起到各个击破的效果,这就是粟裕屡屡虎口拔牙的核心所在。

所以粟裕的绝大多数战斗,都是看起来很“险”,但结果却总是让人惊叹,粟裕也在战场中有着这样的自信。

民国三十六年(1947年)的2月,刚刚结束了鲁南战役,并且刚刚将两个野战军部队合并在一起之后的华东野战军,遭到了蒋介石的着重打击,蒋介石下令让十一个整编师部队,总共三十多万人分别在苏北地区北上,在山东济南,莱芜以及鲁西南一带撒网,试图拦截华东野战军。

而华东野战军的不论是整体兵力还是装备,都是不如国民党部队的,但在这样的局面下,粟裕还是成功的打赢了莱芜战役,甚至粟裕在多年后回忆时曾这么说过:“其实莱芜一战,战果不应该仅仅是歼灭莱芜的敌人,本应该调头去打欧震兵团,但可惜的是,欧震太过谨慎,逼得我们当时不得不缩小胃口”。

粟裕的回忆,并没有什么“压力很大”或者“当时情况十分危急”的字眼,反而是游刃有余的表示:因为欧震的谨慎令我军不得不缩小胃口,也就是说,粟裕还可以在这场战斗中继续扩大战果。

粟多珍

基于粟裕的自信,也难怪毛泽东认为粟裕是胆大的。

粟裕在解放战争时期,指挥战斗时的一个巨大特色就是“胆大包天”,这一点是毛泽东、周总理以及林彪等人多次感叹的,但粟裕的胆大却又不是冒进,从中央到部队,无人不对粟裕感到钦佩,因为粟裕有着许多拿得出手的战绩足以证明自己。

在民国二十九年(1940年)的下半年时,粟裕就指挥了经典的黄桥战役,他与陈毅打配合,陈毅对韩德勤手下的几位部队将领做统战工作,他则率领数千人的部队,针对韩德勤一万五千人的核心部队打伏击,这才有了黄桥战役的辉煌战果。

但黄桥战役还说不上粟裕是大胆的,只能说这是粟裕开始打出了大兵团作战的战斗雏形,粟裕真正开始打“大胆仗”,乃是在解放战争开启之后。

民国三十五年(1946年)的下半年,国民党政府及渐渐摊牌,摆明了要发动第二次国共内战,国民党撕毁双十条约的标志性事件就是“中原包围”,我方也称为“中原突围”,而当国民党数十万大军在筹备包围中原地区后,身处苏中地区的华中野战军,也遭到了国民党从南京北上的部队威胁。

国民党的将领李默庵被任命为第一绥靖区司令,率领十几万部队挺进苏中地区,试图一次性除掉新四军在江苏的影响,自民国三十年(1941年)的皖南事变以来,这是国民党第二次旗帜鲜明的想要吞并苏中解放区,面对来势汹汹的敌人,粟裕靠着手中三万多的华中野战军丝毫不慌。

粟多珍

此前,在山东作战的陈毅就曾对粟裕下令,让粟裕率领部队往淮南淮北地区转移,陈毅的大致意思就是让粟裕放弃苏中地区,不要在那里冒险,但粟裕却向中央军委立下军令状,将会在苏中歼灭数个旅建制的敌军,假如不行,再向淮南移动,与山东野战军会师。

毛泽东看粟裕如此胸有成竹,当即应允了粟裕的作战计划。

于是乎,粟裕在民国三十五年(1946年)的7月13日到8月27日,连续在苏中发动了七场战斗,全部都以胜利告终,这便是著名的“苏中七战七捷”,华中野战军总共歼敌五万多人,而七战七捷并不是粟裕的极限,只不过在九月的时候,因为张灵甫进攻淮阴,陈毅的决策失误导致山东野战军被困在淮北一带作战,粟裕不得不停止攻打海安,带着部队返回淮阴。这才不得不结束了苏中战役,只可惜淮阴最终依然是失守了,华中局失去了运河的税务收入,财政收入压力空前增大。

但塞翁失马,焉知非福,粟裕在淮阴失守后第一时间向陈毅以及中央陈述了一个观点:“守不住淮阴就证明了我们不应该固守,放开一城一地,或许更有利于作战”。

两淮失守是粟裕和陈毅在解放战争中思想的巨大转变,这直接奠定了两位军事领袖在华东作战的一系列胜利,自此之后,粟裕打仗便以毛泽东经典的思想“存人失地,人地皆存,存地失人,人地皆失”作为核心。

而这种思想的转变,就让陈毅和粟裕在联合指挥之后,立即打赢了宿北战役,宿北战役看似丢掉了涟水城,但两支野战军受束缚程度减弱,华中,山东两支野战军总共二十多万人的部队,完全可以全部投入进攻之中,不需要考虑太多的防守问题。

民国三十六年(1947年)的1月,粟裕指挥部队打赢了鲁南战役,缴获了国民党第一快速纵队的数百辆汽车以及二十多辆先进美式坦克,除此之外,国民党整编二十六师,五十一师还“贡献”了若干的枪支弹药,刚刚合并的华东野战军一下子就“吃饱喝足”,而蒋介石则是气得上窜下跳,于是便组织了十一个整编师进入华东战场,想要彻底扼杀粟裕这个“变数”。

蒋介石发现粟裕丢掉了苏中之后,似乎更加的强大了,蒋介石仿佛看到了当年毛泽东率领部队在赤水河来回转折,将他数十万大军玩弄于股掌之中的历史缩影,所以蒋介石决定不给粟裕任何机会。

在鲁南战役结束后,国民党在苏北以及山东总共八十多个团,三十多万人的兵力分出了南北两线,南线是欧震率领的南线兵团,有着足足六十多个团的兵力,北线则是王耀武以及李仙洲所在的第二绥靖区,有着二十多个团的兵力,除此之外,蒋介石调集王敬久兵团封锁住鲁西南一带,堵住刘邓大军南下救援的入口,也堵住华东野战军撤退的出口。

一时之间,华东野战军的压力倍增。

关于如何打胜仗已经不是陈毅和粟裕的首要问题,而是应该如何从中周旋并且脱身。在一开始,粟裕的想法是南下阻击七十四师,张灵甫在经历了淮阴战斗以及涟水战斗的胜利后,变得非常活跃,已经出现了骄兵心理,这也为张灵甫后来败亡于孟良崮埋下伏笔。

南线的欧震兵团分为三路大军向北进攻,七十四师从“郯城”北上,是为中路军,也被视为主路,而在张灵甫左边的乃是胡琏的十一师,右边则是黄百韬的二十五师,这三支部队是粟裕的“头号大敌”,贯穿了整场解放战争。

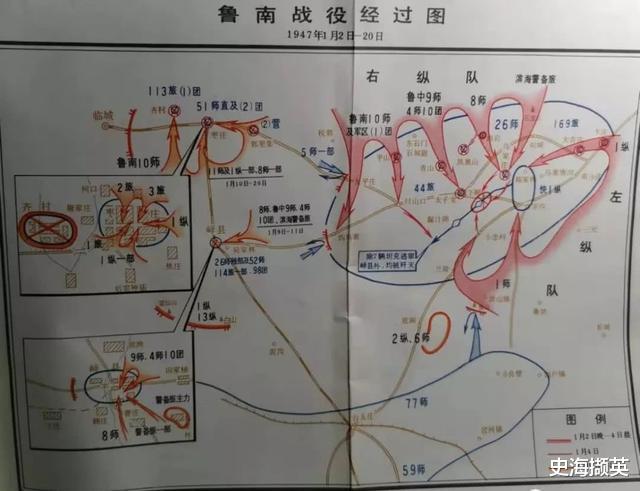

鲁南战役示意图

面对国军的来势汹汹,陈毅和粟裕一开始制定了再打一次“鲁南战役”,这一次是鲁南会战,华东野战军以五十个团的兵力和欧震兵团开启运动战,目的是吃掉张灵甫、胡琏、黄百韬三路大军,又或者是其中的一路或者两路。

随后,正式成立不久的华东野战军向中央军委发电报,阐述了这一次战役的思路,毛泽东在深思熟虑后则表示,先打黄百韬部队为妙,华东野战军的也根据中央军委的指示,进行作战调整。

但战场瞬息万变,国际局势更是瞬息万变,在陈毅和粟裕继续制定作战计划以及推演的时候,毛泽东也在斟酌着这一次鲁南战役会有哪一些漏洞,渐渐的,华东和陕北都发现了一个很不让人振奋的情况,那就是不管华东野战军怎么打,代价都不会太小,也就是说,想要保住临沂,华东野战军将不得不和国民党六十多个团正面开战。毛泽东和陈毅都认为,代价太大。

于是粟裕便再次斟酌,有了两淮保卫战的失利后,粟裕明白一个道理,解放军只有做到不计较一城一地得失,才能发挥绝对优势,于是乎,粟裕决定,放弃临沂,带着华东野战军主力悄然北上,去攻打国民党的北线部队,也就是王耀武的第二绥靖区。

粟裕的这一想法得到了毛泽东和中央军委的认可,于是乎,在民国三十六年(1947年)的2月中下旬,粟裕让个别部队仍然在鲁南制造移动假象,让欧震以为我军只是单纯放弃临沂,然后引诱他们在城外进行野战。

李守瀛

但事实上,华东野战军十几万人昼伏夜行,悄然北上莱芜一带,因为根据情况,国民党的第二绥靖副司令员李仙洲带着三个军在淄博和莱芜一带驻扎,粟裕的目标就是吃掉李仙洲兵团,减缓压力。于是乎,在李仙洲毫无预感的情况下,民国三十六年(1947年)的2月20日,华东野战军忽然包围了经过青石关归还七十三军建制的七十七师,这一支从未在新四军和八路军手中吃过亏的部队,被华东野战军以闪电般的速度歼灭,当七十七师师长田君健向莱芜的李仙洲呼叫救援时,李仙洲以天太黑拒绝了支援。

李仙洲的态度也为他的失败埋下伏笔,而在七十七师失败后,华东野战军开始打到了莱芜,李仙洲的南进指挥部此时惶恐不已,加上四十六军的军长韩练成阵前忽然消失,莱芜战役也在三天的时间中打出了结果。

这场莱芜战役,在短短的3天时间里就歼灭了李仙洲的“第二绥靖区南进指挥所”,除此之外还有国民党第七十三军军部,“整编第46师师部”,而其他非精锐的部队总共还有七个师,加起来高达五万六千多人。只不过我军没有计算国民党的“阻击部队”及地方武装,如果按照这个口径计算,莱芜战役歼敌高达7万余人,乃是一场不折不扣的大胜利。

而莱芜的指挥官方面,只有隶属于第十二军的新编第三十六师少将师长曹振铎逃回济南外,其他全部被歼灭,73军军长韩浚被俘。

莱芜战役形势图

莱芜战役的战果让王耀武气得捶胸顿足,陈诚以及顾祝同一言不发,蒋介石更是难以置信地再次拍桌骂人,因为这一场胜利,给国共双方的士气进行了极大的扭转,粟裕再度于夹缝中寻找生机,让人惊叹不已。

只不过粟裕后来回忆:“其实李仙洲并不难对付,一开始的本意,还是七十四师、十一师以及二十五师,只不过欧震来势汹汹,实力也确实不容小觑,逼得我们不得不缩小胃口”。

莱芜战役也成为了解放战争中的一场经典战役,在粟裕大将的功绩本上,增添了耀眼的一页。