(中国时事新闻网辽宁新闻副主任、大连中心主任张添强)

寻找飞翔的感觉—2025年4月22日世界地球日及迎接第44届辽宁“爱鸟周”活动顺利开展

2025年4月19日下午13点半到14点半,在大连自然博物馆综合教室,来自大连慈善义工总会机场义工队及博物馆参观人员,近百人参与了2025年4月22日“世界地球日”及迎接第44届辽宁省“爱鸟周”的活动。

(参与人员在讲座过程中)

在主讲人湖南省岳阳市江豚保护协会任增颖副会长的带领下,孩子们和家长们很快融入到鸟类的世界里,从全新的视角认识自己的家乡大连。

辽宁省鸟类资源丰富,共有鸟类457余种,这些年,通过各项措施的落实,不断提升公众爱鸟护鸟意识,不断扩展优化黑脸琵鹭、黑嘴鸥、黄嘴白鹭等珍稀濒危鸟类栖息地面积,鸟类种群数量持续增加,有效维护了生态平衡。

(辽宁鸟类保护的情况)

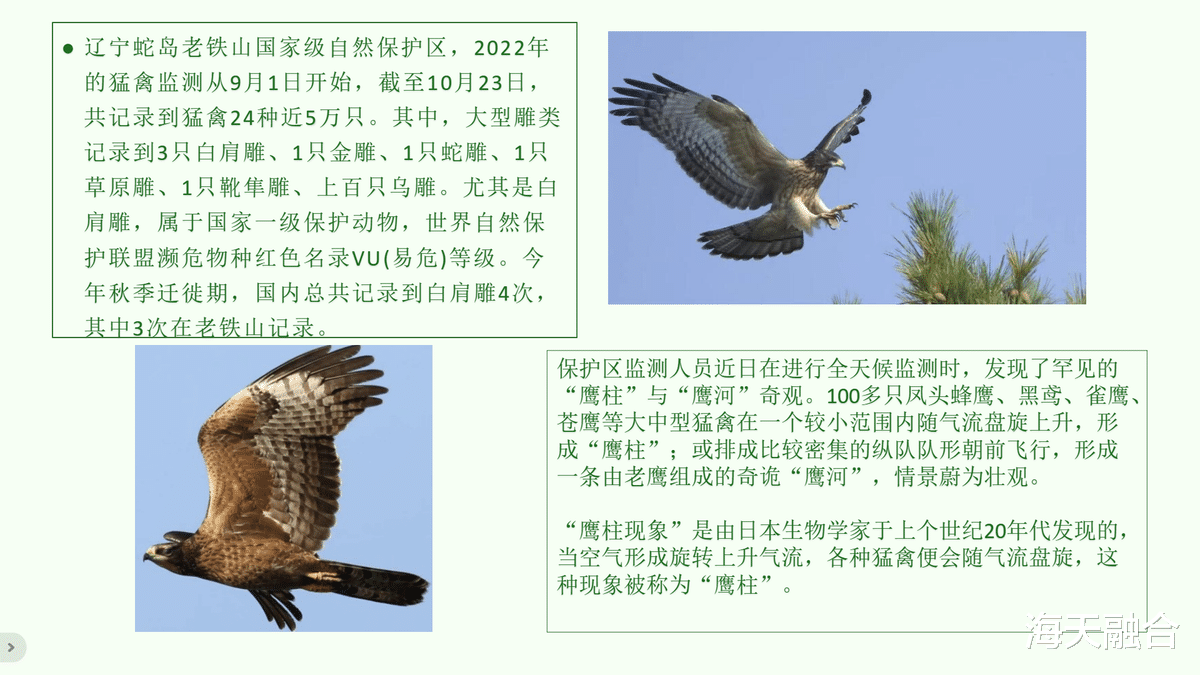

作为东亚—澳大利西亚候鸟迁飞区中最重要的候鸟停栖地和繁殖地之一,大连在黑脸琵鹭、黄嘴白鹭、蛇岛蝮等珍稀濒危野生动物种群保护做了大量工作。鸟类迁飞的季节,老铁山国家级自然保护区内,从2023年实现全年平均“千猛日”,再到2024年“万猛日”的出现,是保护的结果。随着环境的改善,猛禽的数量逐年增多。蛇岛也已经成为黄嘴白鹭的重要繁殖区。

(濒危鸟种黑脸琵鹭和老铁山猛禽的基本情况)

在中国的海岸沿线分布着广袤的滩涂、盐沼、红树林等多种类型的滨海湿地,为东亚-澳大利西亚迁飞区的鸟类提供了重要的繁殖地、迁徙停歇地和越冬地。该区域依赖湿地生活的水鸟达230种,包括26种受胁鸟类和12种近危鸟类;水鸟种类占全国水鸟种类的80%和全球水鸟种类的四分之一。

(义工们在大连自然博物馆门前合影)

滨海湿地的大部分水鸟是长距离迁徙的候鸟,区域和国际合作对于迁徙候鸟的保护具有重要推动作用。中国政府与日本、澳大利亚、韩国、俄罗斯等多个国家签订了候鸟及其栖息地保护的双边协定;中国是首批加入东亚-澳大利西亚迁飞区伙伴关系的国家。

为进一步加大候鸟迁飞通道保护力度,全国鸟类迁徙通道保护行动2023年2月24日正式启动。国家林业和草原局印发《全国鸟类迁徙通道保护行动方案(2021—2035年)》,明确北京昌平区十三陵水库、江西鄱阳湖、宁夏平罗县黄河湿地等1140处为候鸟重要繁殖地、越冬地和迁徙停歇地。确定了加强迁徙通道保护和恢复,积极开展鸟类环志和重要候鸟及种群调查、监测与评估,强化重要功能区的保护,建立候鸟致害补偿机制等7项主要任务。

“珍爱湿地,人与自然和谐共生”,保护滨海湿地,就是为迁徙的鸟类提供重要的栖息地和觅食地。

(义工及家长们在大连黑石礁滨海湿地附近合影)

讲座结束后,20余名家长和孩子共同寻访大连黑石礁的滨海湿地潮间带,了解滨海湿地的生态价值。

【未经作者授权,转载与搬运文图需注明出处】