国人都知道,毛主席不仅是党和国家的领导人,还是一位著名的诗人和书法家,毛主席一生写过很多诗集,也留下了很多书法,在毛主席的诗文中,经常会出现对历史文化的评价,唐宗宋祖、成吉思汗等一代天骄都是毛主席所敬仰的前辈。

按理来说,毛主席应该会对故宫很感兴趣,毕竟故宫是明清两代的皇家宫殿,它不仅是中国五个多世纪以来的最高权力中心,更凝聚了中国上下五千年历史的精华,但事实却并非如此,毛主席曾3次参观故宫城墙,却从未踏进过故宫半步。那么,毛主席为何不愿进故宫呢?故宫对毛主席究竟意味着什么?毛主席与故宫又发生过哪些故事呢?

1954年5月,毛主席在抗美援朝战争结束后,终于迎来了难得休息时间,17日这一天,毛主席突然来了兴致,想要四处逛逛,看看祖国当下的发展。自参与革命以来,毛主席每日都奋战在战斗一线,即使在建国以后,毛主席仍每日埋头于建设新中国,很少有时间可以无所牵挂的欣赏祖国的大好山河,而当时故宫正好在毛主席办公场所的旁边,所以毛主席决定去故宫看一看。

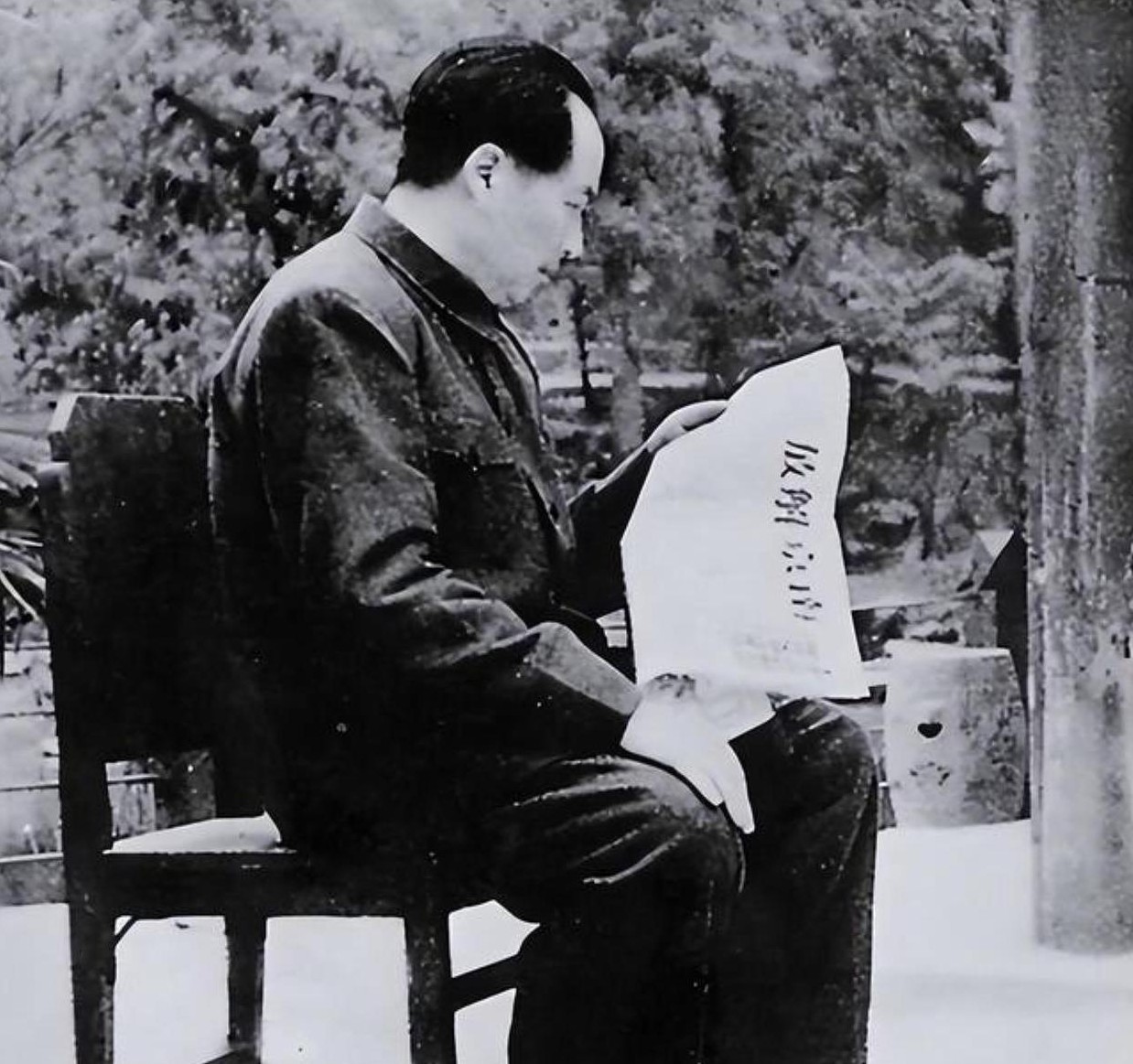

17日下午时分,毛主席身穿灰色中山装,脚上穿着一双老式白底布鞋,拿着一根小竹竿就登上了神武门城楼,当时陪同毛主席一起的,是保卫科长韩炳文,因为是个人出行,毛主席不想大张旗鼓,就没有告诉其他人。登上神武门城楼后,毛主席在上面伫立了一会,似有感慨的在城楼上眺望着远方,顿时毛主席的心情也跟着好了起来,不过毛主席并没有从神武门进入故宫,而是沿着神武门东马道一路往前走,就这样顺着城墙抵达了东华门。

走到东华门,毛主席基本算是在故宫外走了一圈,故宫的全景也已被毛主席尽收眼底,就在韩炳文以为毛主席要进入故宫内部的时候,毛主席却突然从身后拿出一个马扎,然后坐在了东华门城台边。见此情景,韩炳文也坐下来与毛主席闲聊了起来,毛主席细致的向韩炳文询问了现在故宫的机构设置、各部门的分工和人员的文化程度等问题,韩炳文对此知无不言,虽是游玩散心,但韩炳文却深深的感受到,毛主席仍时刻牵挂着祖国的建设。

聊了半晌之后,韩炳文见毛主席对故宫很有兴趣,便试探性的询问毛主席要不要去故宫内里面走走看看?但毛主席却直接摆了摆手,没有要进去的意思,之后毛主席又在“全国基本建设工程中出土文物展览会”上逗留了一会,直到傍晚时分才离去。或许是展览会上看到的历史文物对毛主席触动很大,全国各地出土的3670件文物让毛主席看的流连忘返,本就喜爱历史的毛主席当时对展览会上展出的字画、彩釉以及素胚等文物心驰神往,所以隔了一天后,毛主席又提议去故宫走走。

5月19日下午,毛主席再次来到故宫门前,和上次所走的路线不同的是,这一次毛主席直接登上了午门城楼,然后径直朝着展览会的方向走去,再次进入展览会,毛主席看的比上次更加认真,一度逗留了两个多小时。在此期间,毛主席身边的工作人员再次向毛主席建议去故宫里面走一走,里面的文物更多,不过毛主席仍然没有答应,只是随意的回答道:“进里面去干什么,我是来看展览的,看完就走嘛。”

5月20日下午,毛主席第三次来到故宫门前,这一次毛主席也是登上神武门城楼,然后缓步向东走,接着又向西走,绕着故宫外围走了许久,最后走到西边城墙时,毛主席突然停了下来,随后饶有兴致的对工作人员说道:“我们拍几张照吧”。就这样,毛主席在故宫的城楼上留下了一组珍贵的照片,照片中毛主席笑容和煦,当时毛主席已年过六旬,落日的余晖落在他微笑的脸庞上,显得格外的慈祥,直到晚上7点,天色已黑,毛主席才离开故宫,而在此期间,毛主席仍没有进故宫里面去参观。

毛主席之所以不愿进故宫,其实也是有原因的,毛主席与故宫的渊源颇深,毛主席还在湖南省立第一师范学校读书时,他的校长就是易培基,易培基一生酷爱古籍和文物,所以建国后又当上了故宫博物院院长。1919年,毛主席离开湖南前往北京,当时毛主席来北京的目的,一方面是为了宣传我党进步的声音,让更多的人参与到斗争行列,另一方面则是为了声讨驱逐湖南督军张敬尧,彼时的北京到处都是为救国而四处奔波的进步青年,这让毛主席感触很深。

为了竖起斗争的大旗,毛主席来到北京后定居了一段时间,当时毛主席就住在福佑寺,福佑寺和故宫只隔着一条河,在寺内就可以将故宫的景色尽收眼底,但毛主席却从未走进故宫里面去参观,对于这座明清皇朝留下的遗址,当时毛主席并不是很在意,直到北平解放前夕,毛主席才终于对故宫有了新的看法。1949年,随着天津的国民党守军被我军一举歼灭,北平的25万国民党守军迎来了最后决战的时刻,为了拿下北平城,当时东北野战军陆续兵临北平城下,战斗一触即发,但就在林彪、罗荣桓等人准备攻城之时,毛主席却下令行动停止。

之所以要求停止攻击,其实是毛主席深思熟虑之后才做出的决定,当时北平是政治交流中心,有众多手无寸铁的老百姓,而除此之外,北平还是一座重要的历史文化古城,在故宫内陈列的文物更是凝聚了我国千年历史的精华,如果就这样埋没于炮火之下,对我国来说就是巨大的损失,所以毛主席才会紧急叫停了攻城计划。与此同时,毛主席还在1949年1月16日以公函致傅作义将军,表达了对北平和平解放的诉求,在公函中,毛主席这样写道:本军奉命征讨,全为吊民伐罪。贵将军不敢野战,率领数十万军队退入平津,据城抵抗,使两城人民受尽痛苦。本军迭次通知贵将军及贵属,顾念两城数百万人民之生命财产,数千年之文化古迹,国家前途所系之轻重工业及贵属官兵之身家性命,提出和平缴械或出城改编两项办法。

当时北平的情况十分复杂,天津被攻克后,大批国民党溃军涌入北平城内寻求庇护,众多散兵游勇在故宫内乱窜,我军若在这个时候攻城,这批人势必会以故宫为庇护所实施反击,两军相逢,故宫的古建筑群很难保住。因此,毛主席在公函中对傅作义百般规劝,让他不要做历史的罪人,一开始傅作义并不愿意接受归降,但经过毛主席和我党谈判代表的循循善诱,傅作义的心理防线最终还是被攻克,1月22日,傅作义及其所部的25万守军按协议陆续撤出市区,接受我军改编。

建国后,在选定领导人办公场所的时候,故宫再次进入毛主席的视线,由于故宫以前是帝王的住所,所以有人建议将办公场所设在故宫,不过这个建议当时就遭到了毛主席的反对,后来周总理等人思来想去,最终找到了一个折中的地方,那就是中南海。从毛主席的生平事迹可以看出,毛主席对故宫是有特殊感情的,从年少时开始,毛主席就已经与故宫产生了渊源,革命年代,毛主席又与故宫的命运紧密联系,但为何晚年毛主席登上故宫的城墙,却始终不肯踏进故宫里面呢?这其中的原因其实并不复杂。

首先,故宫是被厚厚的城墙围在里面的深宫大院,自古以来,帝王都在这座宫殿内办公,正因如此,百年来民间的疾苦才难以传至宫墙之内,但现如今到了新中国时期,毛主席带领我们创建的是一个人民当家做主的新国度,如果仍将百姓隔离在这座宫墙之外,显然是有悖我党的革命理念。其次,毛主席不是封建帝王,而是人民的领袖,一位新中国的新领袖又怎会凌驾于百姓之上,将自己束缚于宫墙之内?对于毛主席来说,人民就是一切,如果毛主席也要待在宫墙之内,又何谈造福百姓?

而后来的事实也证明,毛主席不仅说到了,更做到了,在他的带领下,一个全新的中国以一个全新的姿态屹立于世界之林,即使是在生命的最后一刻,毛主席仍激昂地说道:“我走后,不必时时怀念我,也不必指望我回来。我离开以后,你们就是我,人民万岁!”