1866年的年度沙龙5月在巴黎拉开帷幕,展品丰富多彩,有的出自15世纪的老大师们,有的来自风头正劲的浪漫主义艺术家热里科和德拉克罗瓦等。在近300幅展品中,有11幅作品引起了人们的高度关注,它们出自一位无人知晓的艺术家,通过画上的签名,约略知道他是两个世纪以前荷兰代尔夫特的约翰内斯·维米尔(Johannes Vermer)。维米尔的作品以其特有的简单、静谧与和谐的风格,征服了观众和批评家,在沙龙上引起了不小的轰动。以至于画家马奈的好友阿斯特鲁撰文写道,这位鲜为人知的艺术家当属被遗忘的“老大师”,其作品使人“愉悦、惊异和迷恋;他英雄般的风格,他发现事物的卓越特质,他简洁而朴素的手法,他的画笔充满热情,他细致而流畅的和谐,他对‘视觉效果’的把握,兴趣聚焦于主题关键部分——乍一看去便会获有如此印象,进一步琢磨只会加强这种令人着迷的第一印象。从现在开始,全世界都会赞誉令人感兴趣的米尔……也许有一天不那么严谨的人会最终称他为‘大米尔’。”一位被遗忘了两个世纪之久的伟大艺术家,终于走出了历史尘埃来到世人面前,敞开了一个令人着迷的艺术“小世界”。尽管存世作品不到40幅,但维米尔却无可争议地被誉为“创造了艺术史中最脍炙人口和令人钦佩形象的艺术家之中的一位荷兰人”。

一、凝视日常性:艺术的

深刻转向

维米尔与普桑几乎生活于同一时期,普桑大部分时间在意大利罗马创作,维米尔则在欧洲北部荷兰的小镇代尔夫特。当普桑等人还沉醉在罗马的古典氛围之中时,维米尔却敏锐地感悟到社会和文化的现代变迁带来的深刻影响。较之于意大利,17世纪的荷兰工商贸易高度发达,许多港口城市由于海运通商迅速发展起来,现代化的城镇化使得艺术在荷兰若干城市蓬勃发展,荷兰艺术同时在阿姆斯特丹、哈勒姆、乌特勒支、莱顿和代尔夫特形成了几个中心。世俗化的日常生活很快成为荷兰艺术家所关注的对象,虽说16世纪以来,已有一些艺术家以风俗画的方式展现人们的日常生活,但这一体裁直到17世纪荷兰绘画的“黄金时期”才真正成熟起来。而在日常生活的艺术再现方面,维米尔无疑是一个具有开创性的艺术家。

荷兰艺术的“黄金时期”是指1581-1672年间,此时许多伟大的艺术家成群结队地出现。据有关资料统计,17世纪初有记载的艺术家约在650-750人之间,按照当时的人口总数来计算,差不多每2000-3000人中就有一位艺术家,而当时的法国和英国艺术家则少得多。这在欧洲是一个非常值得关注的现象,足以说明这一时期荷兰艺术的繁荣程度。1648年,经过与西班牙长达80年的战争,尼德兰共和国独立,这对荷兰“黄金时期”的艺术及其艺术市场的成熟具有极为重要的作用。绝大多数的艺术家来自中产阶级家庭,而当时发达的工商贸易使得艺术品市场交易也相当活跃。有研究指出,“黄金时期”约有五百万到一千万件艺术品被生产出来,艺术品成了普通荷兰人家庭的日常装饰物。正像当时到荷兰旅行的英国人伊夫林所记载的,“那里绘画作品很常见,普通商人家里几乎都会用绘画来装饰。”遗憾的是,目前存世的这一时期的艺术品不到其总数的百分之一。从社会学观点来看,依赖艺术市场和被教皇、贵族所雇佣,这是两种截然不同的艺术生产方式。比较来说,后者更多地受制于赞助人的趣味、传统和意识形态,因此艺术风格和主题的选择性相对较小,带有某种雇佣劳动的性质;而前者更加依赖市场,通过经纪人或收藏家以及愈加完善的社会体制来出售艺术品,赋予艺术家更多的创作自由。这是我们认识维米尔及荷兰“黄金时期”艺术的一个重要历史背景。

相较于意大利、法国等国同一时期的艺术,荷兰“黄金时期”绘画的突出特征是对当时日常生活场景的再现,可表述为艺术地凝视日常生活。当时的意大利和法国的艺术,仍处于巴洛克艺术的主导风格中,古典主义艺术渐趋成为主潮。但此时的荷兰艺术似乎在走一条全然不同的路线,艺术家与其去描绘那些陈旧的古典主题,不如去聚焦于寻常百姓的新鲜生活,这一点在维米尔的艺术中体现得尤为突出。存世的维米尔的37幅作品中,只有三幅直接表现了圣经宗教题材和古典神话题材,余下的34幅均为艺术家生活的那个时代的日常生活再现。有城市景观和街景的描绘,但绝大多数是室内生活场景的呈现。除了少数几幅是关于地理学家和天文学家的之外,维米尔所凝视的对象多为家庭生活中的女性,有近30幅之多,以女性形象为主体,从少女到女主人到女佣、女工等各式形象,生动描绘了她们的劳作、交谈、装扮、休息、阅读、书写、弹琴、饮酒等场面,几乎涵盖了日常生活的方方面面。有艺术史家认为,维米尔自17世纪50年代以后,始终把室内居家生活场景作为自己的主要表现对象。

图1 维米尔 倒牛奶的女佣 1658

《倒牛奶的女佣》是维米尔最脍炙人口的作品之一,画面朴素单纯,一个女佣在操作间准备早餐,将一个盛奶罐中的牛奶倒入另一个容器。画面构图是典型的维米尔式的,通常是左侧为一扇窗户,光线撒入室内,人物在窗前劳作或读写。该画女主角是一个粗壮结实的年轻女性,表情轻松淡定,两眼盯着流淌的牛奶,将观者的目光引向桌面,似乎听到牛奶液体流动的声响。这是一幅小尺寸的油画(45.5×41cm),但画得极为精细,绝不逊色于静物画。前景桌面上框里摆着一个完整的面包,外面则是切过的面包块,和牛奶一起送上,供主人早餐享用。中景是站立的女佣,袖子撸起露出结实的小臂,上身是紧身外衣,下身则是厚重的橘色长裙,一副当时习见的劳动女性模样。画面构图采用了金字塔形,以人物直立为轴线,向底部两端延伸。在金字塔构图之中,还可以辨出一个从左上到右下的倾斜线,即从墙角悬挂的背篓穿过女佣,到达右下角的小盒子,贯穿整个画面,使得金字塔构图的稳定性中又多了一点倾斜变化。再一个值得注意的是,画面的色彩也颇有维米尔特色,这幅画的色彩基调是蓝黄橙,其中蓝黄色是维米尔最喜欢配对的色彩,他的许多画作都是以蓝黄补色为色彩基调。为了强调这个色彩调性,维米尔有意将女佣的服饰颜色做了精心安排,上身为明黄色,腰部的围裙和桌面上搭着的桌布均为蓝色,画面底部女佣裙子和地砖颜色则是橙色。画面总体的蓝黄橙三色对比又是由两个区域的对照构成的,一是女佣服饰的蓝黄橙结构,二是桌上两块桌布的蓝绿色及茶壶靛蓝色,与面包及篮筐的黄色,与牛奶罐和碗的橙色构成的色彩区域。

这幅画所描绘的其实是最常见的居家生活场景。准备早餐是天天如此的家务琐事,但经由维米尔高度写实的精细处理,寻常之物和寻常人家变得不同寻常了,成了我们细心品鉴的对象,画面遂变得富有诗意。在这幅画中,维米尔聚焦的对象是女佣,这在一定程度上反映出艺术家对社会底层劳动者的同情,并赋予这些最最普通日常生活行为以某种诗意的赞美特征。这幅画对许多日常生活细节的刻画值得关注,从人物的描绘到各种器物的再现,生动记录了那个时代的真实生活场景,维米尔甚至对原本只是空白的墙壁也做了精细的描画,不但惟妙惟肖地展现了墙壁在窗口光照下的明暗变化,而且还相对真实地画出了日常生活在墙上留下的各种斑点和印迹,甚至精致地描绘了一颗嵌入墙壁的铁钉。

那么,维米尔再现自己周遭生活的日常性具有怎样的美学意义呢?简单地说,它反映了艺术题材从神话或宗教或历史故事向近在身边的当下日常生活的转变。较之于他的前辈们,比如勃鲁盖尔,维米尔的这个转向更为彻底,更具有艺术变革的意义。他不仅关注于各种室内场景和活动,同时也对所在代尔夫特小城的景观加以留心。存世作品中的《小街》,完全是日常邻里生活的微观写照,是当时人们所生活城市和街道屋宇的真实再现。

图2 维米尔 小街 1657

艺术家为何钟情于这些寻常的生活场景和日常细节?为何对曾流行的英雄或宗教等宏大主题不再青睐?这就涉及美学甚至哲学中的一个重要概念——日常性。从哲学上说,所谓的“日常性”也就是人们经年累月日复一日的生活状态,它稀松平常,平淡无奇,有时甚至显得平庸琐碎。日常性集中体现在人们的日常起居行为中,体现在家居生活和日常劳作之中。只消把维米尔与普桑稍加比较,便可看出这两位同时代的伟大艺术家完全不同的美学观念和艺术风格。普桑强调宏大的英雄主义风格,主张理性的静观,关注具有丰富历史内涵的古典主题;比较起来,维米尔似乎轻松简单得多,他既不去研读宗教或历史或神话文本,也无需为严肃宏大的主题绞尽脑汁,他要凝视的就是自己周遭的日常生活。以17世纪欧洲的北方(荷兰)与南方(意大利),存在着两种全然不同的风格取向。据艺术史家阿尔珀斯的看法,在西方文化中,历来褒奖意大利的艺术传统,并以意大利艺术的美学尺度来衡量北方艺术,所以北方艺术常常被当作边缘的文化现象。但是她却力主北方艺术有其自身的特质,是以其描绘性见长,因而有别于意大利艺术叙述性取向。或许我们可以转换为另一组二元范畴来说明,那就是意大利绘画传统是偏向于文学性的故事叙事,而荷兰的北方艺术则趋向于眼睛所见的视觉效果。

历史上,荷兰绘画曾在相当长的时间里遭贬抑,评价甚低,这一方面是因为荷兰人精于商业贸易,另一方面也因为荷兰绘画反映的日常性特征。比如18世纪一些重要的理论家和批评家都曾发表过这样的看法,如雷诺兹直言:“荷兰绘画比我预期的还要了无生趣……这些画作只是为了满足观者的感官享受且成功做到了这一点,也就不足为奇了。然而,若以绘画的另一种意图来衡量这一流派的作品,它们便是拙劣之作了。”狄德罗则认为,荷兰人的商业欲望限制了他们的眼界,使他们头脑狭隘,“不管荷兰画家技艺如何精湛纯熟,他们永远也做不到拥有伟大趣味、宏大主题和人物。”而温克尔曼干脆以意大利标准来丈量荷兰绘画:“使荷兰画家流行的那种优美毫无价值可言,而且会使荷兰画派永远也达不到拉斐尔作品的那种高贵的单纯、静穆的伟大。”

这些评价反映出一种根深蒂固的美学观念,那就是高雅艺术的精英主义。依据这种观念,艺术迥异于日常生活,是人类理想的艺术化呈现,比如普桑对阿卡迪亚的描绘。以此观点来反观维米尔的作品,充其量不过是描绘庶民百姓的通俗文化。雅俗艺术的二分意味着优劣高下的价值判断,日常性便合乎逻辑地被置于俗文化的范畴。这种美学观在19世纪达致巅峰,唯美主义代言人王尔德坚信,美只存在于艺术之中,因此不是艺术模仿生活,而是生活模仿艺术。换言之,艺术是高雅神圣的,而日常生活则是寻常平庸的。这么一来,艺术不但是生活极力效仿的目标,而且完全割裂了和生活日常性的关系。强调艺术超越生活的精英主义美学观,还认定,日常生活是刻板的、机械的和日复一日重复的,因此,它必然使人变得平庸和麻木。艺术的要旨是以新奇陌生的方式,打碎日常生活的沉闷性、平庸性和遮蔽性,恢复人们对生活的敏锐感受力,颠覆日常生活中人们已习惯化和无意识的种种习性,此乃从浪漫主义到现代主义艺术一以贯之的基本主题。而荷兰“黄金时期”的艺术对日常性的诗意发现,从根本上说并不是认同这种观念,他们就是要在日常性中发现诗意,从而实现对日常性的创造性转换。用卡西尔的话来说,我们可能会一千次遇见一个普通感觉经验的对象,但却从未看见它的“形式”。正是艺术弥补了这个缺陷,让我们发现这些隐含其后的“形式”。维米尔对家庭场景中人物、光线、阴影、器物的精彩描绘即如是,他通过一种敏锐的凝视来弥补了人们日常视觉的粗率和视而不见,让观者在画中熟悉的日常性中发现不同寻常的东西,进而促使观者去反思日常性的复杂意义。

其实,历史地看,关于高雅艺术的这种精英主义美学观念,完全是文艺复兴以来现代性的产物。在漫长的人类历史上,艺术从来都是和日常生活有机统一的。在原始文化中,今天所认定的艺术不过是当时原始先民的日常生活,无论是具有象征或巫术功能的原始雕塑,抑或是具有节庆或社交功能的原始舞蹈或音乐,都是如此。今天,艺术已经令人遗憾地退缩到博物馆、剧院、音乐厅里,这就导致了与日常生活的断裂。据英国学者威廉斯的关键词考据,艺术概念在西方语境中原本是指技术或技能,只是到了17世纪末逐渐演变成特指绘画、素描、雕塑等造型艺术,19世纪才真正确立了我们今天所谈论的艺术的涵义。它属于高尚的文化,具有创造性、想象力和技巧性,因而明显区别于日常事物而不再具有实用功能。于是,现代艺术变成了一种高雅文化,欣赏和理解艺术需要高尚的审美趣味和鉴赏力,而聚焦于日常生活的维米尔式的艺术则被视作低一等的艺术。

20世纪下半叶,随着社会进步和文化发展,排斥日常生活的高雅艺术观受到了质疑,精英主义的美学观遭遇挑战。威廉斯的名言—“文化是日常的”—已经成为普遍的共识。尤其是随着消费社会和文化产业的兴起,艺术重新对接了日常生活,出现了所谓的“日常生活审美化”潮流。从这个角度来看,维米尔的艺术可谓这一思潮的先驱,他凝视身边生活的日常性并给予诗意的再现,这种艺术风格具有深广的文化意涵。批评家约翰斯通如是说:

将这诸多有时甚至矛盾的看法与日常性关联起来的是许多共有的假设。其一是认为日常性存在于关注点的囿限以下,它同时既无所不在,又无处可寻。其二,有一种在现实世界而非艺术世界面对事物的热望(亦即其他艺术或艺术体制的批判)。与此相联系的一个假设是,日常性既是本真的,也是民主的;它是普罗大众日复一日地创造性使用并改变其面对的世界的场所。其三,当艺术家和策展人提示日常性时,几乎总是在提醒人们,重要的是这样一种姿态,即艺术家可接近事物并沉浸于世界之中的程度,这与从遥远之处来观察并加以评判的做法截然相反。最后,通过许多例证物来运作,有时就表明了一种不明说的含蓄看法,即转向日常性就是把艺术和生活紧密联系在一起。

这段陈述中触及艺术表现日常性的四个关键词:对日常生活的视觉关注,日常生活的本真性与民主,深入而非远离日常生活,艺术与日常生活的融合。如果这么来看维米尔的意义,我们有理由认为,在维米尔的艺术表现中,被忽略的、视而不见的日常性被醒目地再现出来,无论是倒牛奶的瞬间,抑或读情书的片刻,或是弹琴的时光。那些被凝聚在维米尔视觉表象中的寻常活动变得不寻常了,引起了观者的视觉兴趣。更重要的是,这些看似普通平庸的日常性,虽没有英雄主义的崇高,亦缺少神话人物的浪漫,但却是普通人每日遭遇的生活,代表了正在崛起的市民阶层新的审美趣味。最后,在现代性急剧发展的荷兰社会,艺术与日常生活之间愈加紧密的关系,尤其是绘画成为家庭必备的装饰物,意味着艺术家凝视日常性的同时,让艺术回归到日常生活的本真性。

二、家人扮模特的文化

意味

提到维米尔,人们最经常联想到的便是他名垂青史的肖像画《戴珍珠耳环的少女》。这幅尺幅很小、主题简单的作品充满了迷人的魅力,以至于有人认定它可与达·芬奇的《蒙娜丽莎》比肩,甚至用“北方的蒙娜丽莎”来赞誉这幅画。但有关这幅画的一系列问题令人迷惑,艺术史家们常常为这幅画为何有如此魅力伤透脑筋。

1995年,《戴珍珠耳环的少女》在美国华盛顿国家美术馆展出,这幅画前面人头攒动,人气空前。1999年,作家雪芙莉尔(Tracy Chevalier)的小说《戴珍珠耳环的少女》刊行,很快成为畅销书。2003年英国导演韦伯拍摄了同名电影,将小说搬上了银屏,即获得当年奥斯卡奖的提名。维米尔及其作品一时间成为文化界、学术界、出版界、影视界的热点。雪芙莉尔曾写道:“当你想到蒙娜丽莎时,她也在看着你,但她并不迷人——她坐在画面背景前沉默寡言。然而戴珍珠耳环的少女也在那里——她和我们之间却是毫无阻隔。她有一种难以置信的魔力般的敞开特点,同时又充满了神秘感——正是这些使她变得如此具有魅力。” 这段话道出了“北方的蒙娜丽莎”与达·芬奇的《蒙娜丽莎》有天壤之别。后者是一个养尊处优的贵妇人,姿态端庄却显得扭捏造作,她和普通观众之间存在着某种看不见的鸿沟;但戴珍珠耳环的少女虽身世不明,却像是邻家女孩一样朴素可爱,有一种天然的亲近感。

图3 维米尔 戴珍珠耳环的少女 1665

画中少女为何人?这是一个引发了许多猜测的难题。有文献表明,当时荷兰许多画家出于经济上的考虑,无力雇佣专业模特,所以他们多用自己家人来做模特。因此有一种看法认为,画中的少女其实就是维米尔的大女儿玛利亚,那年她12岁。另一种推测是少女乃是维米尔的赞助人凡·莱伊凡(Pieter Van Ruijven)的女儿马达莱娜,她和玛利亚同年,是维米尔的邻家女孩,因此请她来做模特也在情理之中。有科学家团队对这幅画的细节做了X光扫描,发现维米尔对少女的眼睫毛做了非常精细的处理,这种细节性的精细处理使人确信,他所描绘的不会是一个想象中的理想人物,一定是一个现实生活中的真实人物。此外,确信画中少女为维米尔大女儿玛利亚的研究者还发现,他的另外两幅作品《绘画艺术》和《戴珍珠项链的女青年》,也同样是以玛利亚为模特的,因为这些形象具有高度的相似性。由此便引申出来一个艺术史关于使用家人做模特的不同方式的讨论,对此艺术史家阿尔珀斯写道:

正像我们所看到的那样,在维米尔的绘画中,他有效地把女性形象的再现与其他艺术家所关注的紧张气氛区别开来(在维米尔的绘画中,女主人和女仆公开明确地相互串通,而不是我们在迈斯作品中看到集中于表现她们的身份问题)。所以,把家人用作自己的模特,与将女性在家里扮做模特是两回事。戴博尔向我们展现的是一个女性纺线的德行,而维米尔则是向我们展示了一个女性在家中摆姿的德性。

阿尔珀斯认为,将家人用作模特,不过是简单记录他们的日常生活行为,而将家人扮作模特,则是强调某些情态的艺术呈现。在《戴珍珠耳环的少女》中,少女的头饰是一个值得玩味的符号,一般认为头饰的装束并不是当时荷兰本土的风俗,也有人认为应是土耳其少女的装束。这表明,在维米尔看来,绘画作为一门艺术,关键之处是如何艺术地呈现,而不是直接的镜像反映。所以维米尔描绘女性的许多作品都把如何艺术地再现作为主要目标。阿尔珀斯进一步认为,维米尔在其短暂的艺术生涯里,专注于当时荷兰中产阶级家庭中孤独女性形象的呈现。这些女性的形象是正直的、令人印象深刻的和坦然自若的,她们往往游离于孩子们和男人们之外,这与同时代的很多荷兰画家有所不同。对维米尔来说,他的艺术追求与其说是专注那些女性在家庭中做什么,不如说他更关心如何来生动地展现这些女性。这里,我们还可以参照意大利文艺复兴时期很多画家来加以说明,达·芬奇也好,米开朗基罗也好,拉斐尔也好,他们大多服务于教皇、教会、市政官吏或上流贵族,因此他们的艺术创造多有专门的工作场所,创作活动与居家生活是有所区分的。与此不同的是,荷兰“黄金时期”的画家,较少这类赞助人的官方委托和订制,更多地是依赖于中产阶级的市场购买,所以他们一般并没有专业工作场所,家庭遂成为他们的画室。这样一来,家庭生活便与艺术创造密不可分地关联在一起,艺术家对日常性的关注也就顺理成章了。阿尔珀斯指出,这不但导致了家庭成员被用作艺术家的模特,“更重要的是,家庭为艺术家提供了特定的环境氛围:家中的一间屋子也就是画家的工作空间。……承认家庭居所就是画家的工作场所,这就导致了丰富多彩的图像产品。”我们甚至可以推测,17世纪的荷兰绘画之所以有别于南方的意大利绘画而成为日常生活写照,与此不无关系。

当我们注视这幅作品时,会发现这幅画的画面处理方式值得深究。首先,维米尔的大多数描绘日常生活的作品,通常是描绘女性在室内场景窗前的场景,因而对室内景观和器物的细致描绘是其绘画风格的突出特征。但这幅画既没有窗户作为重要的光源入口,更没有家里的陈设和器具,少女完全处在一片黑色的背景里,人物与具体空间位置的关系被抽象了。有研究团队对这幅画X光扫描发现,这幅画的背景起初是绿色窗幔,后来被改成了黑色。如此一来,少女身处一片漆黑之中,光线来自何处不得而知。维米尔的绝活是光影的处理极富戏剧性,但这样的处理方式也许有特别的用心,那就是让观众把目光径直聚集到少女身上。画家将人物置于一片黑暗的背景之中,而人物形象却又沐浴在明亮的光照之中,也许还蕴含了某种复杂的象征意义。由于缺乏可辨识的室内陈设和物品,所以人物与所处空间的背景关系充满了不确定性。

另一个问题是,少女的装束颇为独特,蓝黄相间的头巾扎法很有点异国风情。由于满头包着头巾,所以无法判断少女的发色,也给推断她是谁带来了困难。黄色与蓝色的配色是典型的维米尔风格,他在其很多作品中都偏爱使用黄色和蓝色的搭配,形成某种对比色关系。少女身穿一件金色的袍子,颈部露出一圈白色的内衣衬领,这是整个画面中高光部。在这幅画中,白色衬领不但与黑色背景形成反差,更加衬托出少女柔和的肤色,而且成为重要的光线的反射源;不但映衬出脸部下巴的轮廓,而且让珍珠耳环底部在阴影中由反光而显出圆形,与珍珠左前端日光照射的高光点一起构成了圆形效果。当然,这幅画最吸引人之处在于,少女微微转过头来,注视着观众或画家,惊鸿一瞥令人印象深刻。但少女的眼神却流露出略带忧伤的神情。她为啥忧伤?如果真是维米尔的女儿,有什么事让这个豆蔻年华的少女如此哀伤呢?个中原因不得而知。

说到这幅画,就不得不涉及绘画体裁或类型问题。我们知道,西方绘画历史地形成了所谓的绘画类型学,诸如历史画、肖像画、风俗画、静物画、风景画等。在荷兰,《戴珍珠耳环的少女》属于当时的一个特别类别——tronie,意思是表现人物头像和面部表情的艺术技巧的习作。这么来看,就可以理解这幅画的一些技法上的特点了。仔细审视这幅画,可以发现笔触粗犷,边缘线条比较模糊,看上去是很快画出来的,略带未完成的特征。它显然不同于达·芬奇对蒙娜丽莎的精细刻画,但也不失为一幅绘画精品。对少女投以一瞥的眼神表现很是传神,尤其是脸部眼睛、嘴唇的描画,在扭头凝视画家或观者的片刻,仿佛又想说话表达什么。而那个处在阴影中的珍珠耳环,曾在维米尔的不同作品中出现过,这里只是寥寥几笔勾画,月牙形的白色高光尤为生动。这些带有探索性的表现方式,恰恰体现出与肖像画有所不同的tronie体裁的技法研习特征。也正是因为这些特征,《戴珍珠耳环的少女》截然有别于端庄甚至略显刻板的《蒙娜丽莎》,以其未加掩饰的率直和速写式的生动成为西方艺术史上最伟大的经典作品之一。

三、画室里的视觉反身性

维米尔在其艺术世界中真实再现了17世纪荷兰人家庭生活的日常性,但对艺术家而言,他的日常性就是日复一日地在画室里作画,除了偶尔外出写生。他有一幅名为《绘画艺术》的画,形象再现了一位艺术家创作生活的日常性。但耐人深思之处在于,这幅画不只是一种对画家日常行为的客观记录,而且是画家关于艺术家的视觉性的某种寓言。

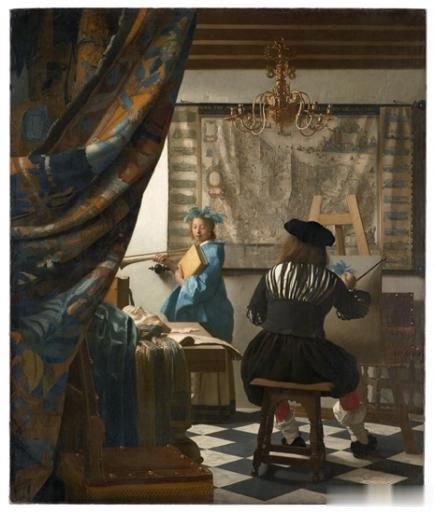

图4 维米尔 绘画艺术 1666

历史上关于这幅画的传说很多,这幅画属于他最珍爱的“非卖品”,一直悬挂在他画室的显眼处,用以宣示其创作天分和艺术声誉,并有助于吸引潜在的买主,即使他面临经济困境也不曾起念出售这幅画。在他死后,其妻也极力避免这幅画被出售,并于1677年将此画归于维米尔岳母名下。1813年以前,这幅画一直被认为是维米尔同时代的荷兰画家德胡赫所做,因为维米尔当时还不为人们所知,故有人在画上伪造了蜚声画坛的德胡赫签名。到了19世纪,经过法国人伯格(Théophile Thoré Bürger)和德国人瓦根(Gustav Friedrich Waagen)的研究,确认这幅画为维米尔所做。在很长一段时间里,这幅画为奥地利的西岑宁(Czernin)家族所有,纳粹侵入奥地利之后,包括戈林在内的许多纳粹高层人物都觊觎这幅画,1940年希特勒以个人收藏的名义用165万马克从西岑宁家族购得这幅画,并把它悬挂在希特勒的一个花园行宫里。1945年盟军攻入纳粹占据区,美军在一座地下盐矿中发现了这幅经典之作,由盟军专门保护艺术品和文化遗产的机构官员将此画从慕尼黑转运至奥地利。最终,美国政府将这幅画归还了奥地利政府,现典藏于维也纳的艺术史美术馆。

该画是维米尔存世作品中尺寸最大、构图最为复杂的一幅画作,艺术史家们关于这幅画多有不同说法。阿尔珀斯认为,该画是独一无二的和雄心勃勃的,利特克认为是维米尔创造力和执行力的完美体现,而布兰科特则虔信这幅画在综合自然主义的技巧、出色地描绘空间和复杂性完整构图方面是无与伦比的。这幅画的名字也颇有意思,最常见用的是《绘画艺术》,另一个名字是《画室中的艺术家》,比较起来,前一个名字涵义更为宽泛也更切题一些。为什么这么说呢?因为后一个名字只限于从艺术家的角度来看,而前一个则从更为宽广的造型艺术角度来理解。顺着这个思路,我们不妨把维米尔的这幅画理解为是一个关于艺术家视线之复杂关系的美学寓言,围绕着“画”这个字展开,包括画家(绘画创作的主体或艺术家)、画室(绘画空间或场所)、画画(绘画创作或过程)、画作(画中画和这幅画本身)。

《绘画艺术》采用了典型的维米尔式构图,光线从左侧的窗户中漫射下来,背景是一个装扮成缪斯克里俄的少女,她一只手执代表胜利的号角,另一只手捧着一本大书,有人推测应是古希腊史学家修昔底德的《伯罗奔尼撒战争史》。少女面部表情严肃,双眼低垂地做凝视状,一副古典雕像的神情。她头上戴着装饰性的月桂花冠,身着古典服饰,其蓝色的服饰与黄色的书籍形成了典型的维米尔式色彩对比。墙上悬挂着荷兰17个省的地图,清楚地标明了南北分治的政治版图。关于地图的另一解释是,该图所标识的广大范围,正是艺术家自己名声遍及荷兰各地的形象表述。顶部的吊灯清晰地展现了一个双头鹰造型,是当时统治荷兰的西班牙哈布斯堡王朝的象征。吊灯中没有蜡烛据说是表明他对天主教的看法,他在当时新教流行的荷兰,却因妻子宗教背景不得不入天主教。中景是背对着观者的画家,他注视着模特,手握画笔在画布上描画出克里俄头上的花冠。虽然是在自己的画室里作画,艺术家穿着也挺正式,他头戴一顶黑帽子,身着黑色的正装,皮鞋、袜套一应俱全,看起来作画的场面很有仪式感。艺术家身后的桌上摊开一个大本子,似乎是他的速写簿,桌上还特意摆放了一个面具,意味着时间的流逝与永恒。近景则是质地厚重的巨大窗幔,折射出另一扇更靠近观者的窗户所透出的光线。关于这幅画的象征意义或寓意有很多说法,比如少女装扮的缪斯克里俄出现在画面中,表现了这幅17世纪的作品与伟大历史传统的联系,增加了绘画艺术所蕴含的深厚历史意味。再比如墙上的地图和屋顶的吊灯以及桌上的面具,均有各自的象征意义。然而我以为,这幅画所寓意的绘画艺术的复杂视线关系最值得深究。

这是一幅典型的艺术家视觉反身性的作品,艺术家自己出现在画中乃是文艺复兴以来艺术家社会地位提升的体现。此前画家作为艺匠,只是为描绘王公贵族及其场景而存在,自己却很少在画中出现,比如维米尔的前辈凡·艾克(JanVanEyck)的《阿诺尔菲尼夫妇像》(1434),至多只是留下“凡·艾克在场”的铭文。维米尔的《绘画艺术》隐含了两个画家的双重视线关系。画家1是画面中那个正在作画的艺术家,他此刻注视着画室里的模特,一位装扮成克里俄的少女,以及画室内各种装饰、陈设及其细节。画家1的视线又蕴含了多重视觉关系。其一,画家与模特的视线关系,一个观察者和一个被观察者,可以设想少女是按照艺术家的要求装扮成克里俄,她低垂双眼,手拿号角和书本。艺术家与模特构成了一种看和被看的关系,艺术家的视线是主动的、捕捉性的,而模特的视线则是被动的、有待关注的。其二,两人的视线又隐含了复杂的历史感,一个当代画家审视着罗马神话中掌管历史的缪斯克里俄,当下与历史、现实与神话之间的距离便由此呈现,这个当下的现实场景被植入了西方文化的历史长河之中,因而赋予某种历史意味。其三,画家与模特的视觉关系还有一个性别差异。在表现艺术家与模特关系的大多数作品中,通常的规范设置是男画家在描摹女模特。这就提出的一个看似简单却很复杂的问题,为啥总是男性艺术家描绘女性模特?这一范式是否暗含了某种视觉上的性别不平等?男性艺术家的主动视线,与女模特的被动视线,这—视觉张力关系是否意味着性别差异。恰如女性主义批评家穆尔维指出的,“女性作为影像,是为了男人—观看的主动控制者的视线和享受而展示的。”

如果说画中的画家1的视线还局限在画室内的话,那么,画家2则是一个超然于画室的另一种视线。关于画家1是否就是维米尔,一直存在着争论,但多数观点倾向于认为就是维米尔本人。即使这么来看,我们也可以假设存在着两个维米尔。作为观众,我们是通过画家2的凝视眼光看见画室内画家1正在作画。画家2凝视着画室及画家1、模特和室内场景,人物与场景是通过他的视线一一呈现出来的,画室犹似一个有三堵墙的舞台,面向观众的“第四堵墙”则是敞开的,真实的维米尔在这堵墙后面注视着画室里他的替身,我们也就随着他的视线看到了画室里的情形。从透视角度看,两个视线亦有差异。画家1的视线在画面内,从稍右的方向往稍左位置的模特望去,而画家2的视线则是处在画面的中央,同时看到画家1、模特和画室的完整场面。这种画里与画外的双重视线关系引发了一个复杂的美学问题,那就是绘画作为艺术与现实的视觉关系。观众是通过画家2的视线去观看这幅画的,观众与画家之间便形成了某种同一性体验。即是说,维米尔设定了一个观者的角度使其进入画面,透过他的视线去观看17世纪荷兰小镇代尔夫特一个画家之画室里发生的艺术创作事件。于是,画家2的视线便多了几层不同于画家1视线的社会文化意义。

其一,画家2反观画家1,有某种自我表现或自我礼赞的性质。如前所述,17世纪艺术家的社会地位已迥异于古代的工匠,是一个独立的、有相当社会地位的文化人。艺术家表现自己在工作,不但是对其劳作的客观记录,更有对自己值得骄傲之志业的价值判断。正如维米尔同时代诗人阿德里安·凡·德·维纳在赞颂诗艺时所写的那样:“艺术创造出声誉,声誉宣示了她的荣耀。”或像当时的作家安吉尔《绘画赞》结尾所言:“通过艺术,我们将把自己从凡人的贪婪中解救出来,在死亡这一万物劫掠者面前取得了胜利,并从一个世纪蓬勃发展到下个世纪,永不凋谢枯萎。”前面我们曾提到17世纪荷兰画家往往把自己的家庭住所用作画室,将家人用作模特,这两个特点在这幅画中亦体现得彰明较著。据有些艺术史家的研究,扮演克利俄的是维米尔的大女儿玛利亚,与《戴珍珠耳环的少女》同为一人。但维米尔不同于委拉斯凯兹在《宫娥》中描绘自己的正面形象,而是采用了背影的处理方法。如果我们把这幅画视为他的自画像的话,那么它则是另一种意义上的“自画像”,是一个只见背影不见真面目的“自画像”。画家不但描绘了自己和家人(模特),而且清晰地再现了具有画室功能的居所。如阿尔珀斯所言,“17世纪中叶,一些荷兰画家是通过他们在其居所中的位置,进而将家庭居所作为他们工作场所而合法化了。承认家庭居所就是画家的工作场所,这导致了丰富多彩的图像产品。……在《绘画艺术》中,维米尔赞美了画家在用作画室的家庭居所里所占据的位置。”尽管我们看不到画家本人长得啥模样,但隐含其中的自我确证和自我赞美之意是显而易见的。惟其如此,所以维米尔在有生之年始终把这幅画挂在自己的画室里,用以炫耀自己的画技和职业身份。因此,前面所推测的墙上地图有暗含维米尔声誉影响范围的说法,也许是有根据的。

其二,画家2的视线还展现了画家1作画的过程,这个过程定格在绘画开始阶段,画中画只呈现出模特头上月桂花冠的底稿。但通过画中画及其各种绘画器具的逼真描写,诸如画架、画布、腕杖、画笔、色彩等细节,画家作画所需的耐心、细致和长时间等特点,亦从画面中传递出来。这与一般的自画像判然有别,自画像只是对面容的再现,这幅画则是对画家自己劳作过程的再现。特别值得注意的一点是,维米尔在这幅画中把自己的画室和职业给理想化了。有分析指出,这个画室内装饰相当奢华,黑白相间的大理石地面,厚重的窗帘,精致的吊灯,甚至在他许多画中都出现过的那张靠背椅等,都表明这是一个生活境遇相当优厚的富裕家庭的陈设。也许有理由怀疑,这并不是他画室的实际陈设,而是被画家理想化了的画室。由此我们可以进一步推论说,维米尔意欲再现的不只是画家及其职业,而且是对艺术家理想生活境界的一种表征。“整幅画也许可被视作是一个寓言。绘画艺术因此成为美好生活之艺的隐喻,这一艺术的实践不是产生单一的美德,而是同时形成了所有美德,它不但会导致虽短暂却持续的名声,而且是可产生由最高荣誉带来不朽名声的唯一的艺术。如此理解的维米尔笔下的画家,也就被提升到作为道德存在的人,不仅作为一个掌握并实践着绘画艺术的人,而且还掌握并实践着真正生活艺术的人,藉此培育出他的美德,进而达致真正不朽的令人敬仰状态。”

其三,在以上两个假设的基础上,我们还可以将这幅画视作视觉反身性的范例。画家2对画家1的审视,不但呈现了后者创作的真实场景与行为,而且也是站在一定距离之外对他的职业、行为、地位的某种反观乃是反思。敏于视觉体验的艺术家,不但着迷于对世间万物的艺术表现,同时也少不了对自我身份认同的反思。自我礼赞只是艺术家视觉反身性的表层内容,蕴含在其深处的乃是某种对艺术与其存在关系的深思。梅洛—庞蒂指出,视觉是具有反身性的感官,“不解之谜就在于我的身体同时既是能见的,又是所见的。身体注视自己,并在它的当时所见之中,认出它的能力的‘另一边’。它在看时能自视,在触摸时能自摸。”如同一面镜子似的,同时将能见与被见呈现出来,视觉的自反性就隐含在两者的关系之中。画家1就是那个“被见”,而画家2则是那个隐而不露的“能见”;更有趣的是,即使是作为画面上人物的画家1,他在被画家2反观的同时,自己也是一个能见—被见的统一体。因为他此时此刻也在以自己的“能见”注视着“被见”的克里俄少女。所以梅洛—庞蒂强调,观看的反身性就像是一个十字路口,各个不同层面在此交叉聚汇。“人们所见和使之被见的东西,在存在之物上的这种进动,就是看本身。”

四、绘画艺术的“去文学化”

如前所述,艺术史家阿尔珀斯在研究17世纪荷兰绘画时发现,此时的荷兰绘画与意大利文艺复兴时期的绘画有很大的不同,一个突出的特征就在于荷兰“黄金时期”的绘画具有描绘性,不像意大利文艺复兴绘画所具有的明显的叙事性。她特别提到,从卡拉瓦乔到库尔贝的绘画都有一个共同特征,“在每部作品中,都存在着一种将动作悬置起来,这是通过将姿态凝固,避免显而易见的表情(注意在他们的作品中,姿态并不传达情感,面部也被遮蔽起来),这就与一种对世界的物质外表描绘的关注密切相关,比如斑驳的石头外表,衣服皱褶的复杂样子,等等。”她接着进一步指出,这一特征也鲜明体现在荷兰17世纪绘画中。因此她有一个结论性的看法,即荷兰绘画与意大利绘画的根本差异就在于前者倾向于描绘性,后者则是倾向于叙事性。阿尔珀斯特别分析了维米尔的作品《称天平的女子》,她认为这是一幅形式上非常完美的画作,定格于女子手持天平达致平衡的那一瞬间。女子的形象是直立的,与同样题材的另一个荷兰画家胡克的画中女子前倾的姿态有所不同,身姿与天平都达致平衡,不但传递出静止凝固的画面效果,而且还象征着形象所蕴含的某种公平公正的意味。这幅画清晰地表明维米尔等荷兰画家走出了意大利文艺复兴艺术的叙事传统,描绘了安静专注和泰然自若的女子形象,使之作为整个画面的中心呈现在观者面前。

图5 维米尔 称天平的女子 1664

就造型艺术而言,叙事性与描绘性是两种全然不同的风格取向。叙事性的绘画更加偏向于绘画与文学的亲缘关系,从荷马史诗到罗马神话再到圣经,很多故事传说都成为绘画题材的来源,因此图像叙事成为西方绘画艺术的一个古老传统。在美学中,亦始终存在着一种根深蒂固的观念,那就是文学乃是一切艺术的范本和源泉。在古典时代,文学不但在主题和题材上对各门艺术有深刻影响,而且在艺术的表达方式和风格形式等方面,也为各门艺术提供的方法和范式。莱辛在其《拉奥孔》中就曾专门讨论过这个问题,他的看法是,诗画差异在于媒介不同,诗用的是人为符号的语言,而绘画的媒介则是作为自然符号的形与色。进一步的差异是语言是前后过程中展开的声音序列,而形与色则是在同时性状态下并列的。所以,两者所描绘的对象亦有所不同,诗歌擅长于描写延展性的动作或情节,而绘画则专事于展现同时存在的物体。这就导致了绘画是直接模仿和展现物体或形象的美,而诗歌则是着眼于效果去感悟美,“绘画用空间中的形体和颜色,而诗却用在时间中发出的声音”,“时间上的先后承续属于诗人的领域,而空间则属于画家的领域。” 莱辛列举了荷马对阿喀琉斯盾描绘的例证,在荷马史诗中,生动完整地叙说了阿喀琉斯带着工具走到铁砧前,把铜锤炼成铜板,再雕饰出一个个精致的纹样,一直到最后完工,盾牌制作的整个过程一一叙述出来。但绘画和雕塑却做不到这一点,只能描绘这一过程的某个瞬间。正是由于诗画的差异,导致了两种艺术复杂的历史演变关系。照莱辛的看法,画家不仅要模仿诗人已经模仿过的事物,而且还要模仿诗人用过的细节,因而画家是把诗人当作故事叙述者来加以模仿的。“艺术家通过诗人模仿品的中介去模仿自然。” 比如希腊雕塑大师菲狄阿斯原本并不知道雕塑如何去表现人的头发,在读了荷马史诗关于人物头发的描绘后才有所颖悟,他从荷马的叙述方法中得到启迪,而别的艺术家又从菲狄阿斯那里学会这样的表现手法。

莱辛的理论实际上在提示我们,虽然绘画迥异于文学,但在追求叙事性上绘画总是以文学为楷模。由于绘画只能描绘静止的事物,如何突破静止性而使画面更具动感暗示性,则始终是绘画的目标。所以莱辛有一个经典的结论:“(绘画)只能运用动作中的某一顷刻,所以就要选择最富于孕育性的那一顷刻,使得前前后后都可以从这一顷刻得到最清楚的理解”。莱辛的意思是说,化静为动是绘画艺术和诗歌争胜的惟一途径,所谓“最富于孕育性的那一顷刻”,就是在静止的场面中暗示出动作的前后过程。阿尔珀斯所说的意大利绘画的叙事性,也就是莱辛所言的在静止画上暗示出过程的动态性。

但是,维米尔则另辟蹊径,他钟情于以静为本的处理方式,刻意回避动态过程的暗示性,强调画面片刻静止的视觉性效果。如阿尔珀斯所言,在维米尔的画作中,“形象的描绘将动作停滞了,这些作品所具有的静止的或被遏止的特性乃是某种张力的征兆,即艺术的叙事性假说和对描绘性当下的注意这两者之间的张力。对描绘的注意和对动作的注意之间的比例关系似乎被颠倒了:对所描绘的世界外观的关注是以削弱叙事性动作的再现为代价的。”这样的描绘性特征在维米尔的一系列作品中均有所体现,如《读信的女子》和《小憩的女子》。后一幅作品直接描绘了一个托腮小憩的女子,坐在桌前安详歇息的片刻,典型地呈现出阿尔珀斯所说的动作停滞的静止视觉效果。除了女子小憩的姿态描绘之外,桌上一系列物件的细节描写增加了画面的视觉吸引力,青花瓷的中国果盘里置放着大小不一的各种水果,前面设有一个酒壶,桌布的花纹色彩丰富。该画的X光透视表明,原先在女子右侧的门道上有一个男子形象,后来被维米尔覆盖掉了。这样的修改也许意在使画面更单纯,并凸显画面的静止效果。《读信的女子》则与《称天平的女子》非常相似,站在窗前静静地阅读来信,艺术史家们多半解释为该女子正在读一封情书,维米尔描绘了这位女子一个动作的瞬间定格。半开的窗户玻璃隐约反射出女子的正面像,这是画家为了增加画面的视觉效果刻意安排的。桌上的果盘和《小憩的女子》几乎一样,倾斜摆放也颇有些特点。两幅画的桌布也完全一样,加强了画面的色彩效果。更具视觉吸引力的是窗帘和门帘,一红一绿相呼应,烘托出画面的缤纷气氛,构成了女子静静地阅读信件的特定氛围。而半开的窗户透露出窗框的一圈蓝色,与女子上衣的黄色构成对比,彰显出维米尔最偏爱的蓝黄对比色搭配。最值得关注的是画面窗前外光射进室内,墙面、人物、桌面和帘布的光影变化,俨然是一幅精准的光影摄影佳作。

图6 维米尔 小憩的女子 1657

图7 维米尔 读信的女子 1657-1659

维米尔彰显画面视觉描绘性而抑制叙事性的风格,不但是他的个性风格,甚至是“黄金时期”荷兰绘画的总体特征。导致这一艺术风格的整体取向的原因是复杂的。尽管北方文艺复兴时期也有不少荷兰画家到意大利寻根访祖,学习意大利文艺复兴艺术的精髓,然而,大量的荷兰画家还是本土性的,本土性的历史和文化决定了像维米尔这样的荷兰画家坚持走自己的路。荷兰的风土人情、自然地理和北方的阳光,塑造了荷兰艺术家独特的视觉敏感性和表现力,“荷兰人把他们的图像展现为是对世界的描绘,而不是对重要的人类行为的模仿。为新的实验科学和技术所广泛强化的既有图像及技法传统,将图像确证为是通向这个世界的某种新知的路径。”换言之,在意大利文艺复兴时期,艺术家们广泛存在着对古典文化和宗教的崇拜,后来居上的荷兰画家则更加关注自己当下的生活世界的视觉再现,这也许是维米尔所以着迷描绘性视觉体验而非文学化叙事的原因所在。

这种对当下日常生活的视觉关注,还与另一些原因有关。其中之一是当时荷兰的工商业高度发达,中产阶级的逐渐壮大形成了一大批有能力并有意愿购买艺术品的买主,他们和教皇或主教,贵族或精英的审美趣味截然不同,并不受制于刻板的官方文化教条,而是更愿意欣赏和展现自己的日常生活,这也使得凸显当下日常生活视觉场景的艺术风格流行,并形成了广泛的市场需求。由于“黄金时期”艺术市场的这一特点,绘画艺术就像一个舞台,各路艺术家登台比拼,竭尽全力地展现各自所具有的视觉描绘把戏,并创造出属于北方的视觉审美趣味,这显著有别于意大利甚至法国艺术的审美趣味。

如果我们把维米尔的作品和几乎同一时期的法国画家普桑的作品稍加对比,可以清晰地看出荷兰绘画的独特气质。普桑虽为法国画家,可是他长期在罗马从事艺术创作。当时欧洲的许多艺术家都把罗马看作是艺术的中心,那里有太多的古典遗迹和传统,因此在罗马接受古典传统的熏陶便成为许多艺术家的梦想。普桑浸润在罗马的古典传统中,他的诸多经典作品或是源自希腊罗马的英雄历史传说,或是来自圣经的宗教故事,有很强的图像叙事性。用阿尔珀斯的话来说,就是描写了英雄人物的动作;用莱辛的话来说,就是专注于“最富于孕育性的顷刻”。其代表作《福基翁葬礼之风景》(1648)和《收集福基翁骨灰之风景》(1648),此一题材的来源是罗马帝国时代的希腊传记史学家普鲁塔克的《比较列传》,可谓古代传说文字叙述的视觉再现。普桑的这一画风开创了古典主义,并确立了讲述古代或宗教故事的古典主义艺术传统,在法国古典主义的全盛时期,这种讲故事的历史画遂成为所有绘画样式的最高典范。但此时的荷兰绘画显然并没有效法意大利和法国,尽管古代历史和神话题材,或宗教题材并不鲜见,但最具本土时代特色的却是维米尔等人对当代日常生活场景的视觉描绘。

至此,便可以讨论不同艺术之间的历史演变关系了,尤其是作为视觉艺术的绘画与作为语言艺术的文学之间的历史关系。前面我们从共时性的逻辑层面讨论了绘画与诗歌的差异,而从历时性层面看,绘画与文学的关系可分为三大阶段。第一个阶段从希腊罗马古典时代一直到18世纪的古典主义,基本上是文学一统天下,文学既是最重要的艺术门类,又是深刻影响绘画的重要资源。这在古典主义绘画中最为明显,而荷兰“黄金时期”的绘画则与这一主流保持一定的距离。第二个阶段是18世纪后期开始的浪漫主义时期,古典文化中独尊文学的格局有了很大改观,各门艺术从分界走向了越界混合,音乐的地位有了明显的上升,这就使得文学不再处于独一无二的至高地位。根据美国学者白璧德的研究,浪漫主义颠覆了古典主义诗画分界的理性原则,创立了一种全新的“自发性”理论,艺术家们普遍追求想象力、无意识、可能性,甚至不可能性,绘画可以表现诗歌的意境,诗歌也可以暗示绘画的视觉效果,各门艺术原有的层级系统被打破了。第三个阶段始于19世纪下半叶的现代主义时期,涌动着各门艺术追求其独特性的强烈冲动,绘画与文学的分离遂成为艺术家的自觉意识。美国批评家格林伯格认为,历史上,尤其是17和18世纪,“雕塑和绘画都企图再造文学的效果。……由于各种原因,文学占了上风,而造型艺术——特别是架上画和架上雕塑的形式中——则试图获得进入这个领域的许可证。”时至今日,艺术家们终于认识到,“纯粹的诗歌力求无限的联想,纯粹的造型艺术则力求最低限度的联想。……艺术作品的纯造型或者纯抽象的性质是唯一有价值的东西。强调媒介及其难度,视觉艺术特有的纯造型便立刻呈现出来。”于是,绘画与文学的彻底分立势在必行,这尤其明显地体现在纽约画派的抽象表现主义作品中,从波洛克到德·库宁,从罗斯科到纽曼,抽象表现主义绘画不再有任何为文字的叙事性暗示和动作描写,只剩下形、色、线抽象组合的视觉性。这时,绘画彻底摆脱了文学的叙事性,回归到绘画最为本质的媒介性和二维平面性,也就是回到绘画自身。绘画说到底不过是某种视觉的把戏,它无需追随文学并向它看齐,也不再是效仿文学的“二等公民”。这么来看,或许我们有理由认为,这个摒除文学叙事性的漫长摸索,早在几百年前的维米尔等荷兰“黄金时期”的艺术家那里就已开始,他对视觉描绘性的重视,对画面视觉效果的强调,不妨视作波洛克、罗斯科之辈心有灵犀的精神上的真正“鼻祖”。

结语

维米尔从默默无闻到蜚声西方画坛,他的故事揭示了一个艺术史的规律:历史乃是一个披沙拣金的过程,随着时代精神的演变,不断有新的艺术家被发现、重新认识并获得新的评价。维米尔的出场代表了荷兰艺术的崛起,一种艺术的审美现代性。如前所述,与向后看的意大利古典主义不同,维米尔代表了另一种现代风格,从迷恋宗教、神话和历史的文学性叙事,转向了当下日常性的视觉感知。这种转变不只是绘画主题的变化,而且是美学观念和艺术风格从古典性向现代性的演变,这一转变在欧洲率先出现在荷兰,逐渐扩展到其他国家,催生了西方艺术的现代形态。只有在这个审美现代性的意义上,我们才能理解维米尔的伟大!