印度洋这片连接亚欧非三大洲的浩瀚海域,在第二次世界大战中,扮演了一个,鲜为人知,却至关重要的角色。它不仅是盟军的,生命线更是大国博弈的,关键战场。

战争期间,全球85%的盟军石油运输任务依赖于印度洋航线。此条航线经由霍尔木兹海峡,还有马六甲海峡这两大重要的咽喉要道,将中东的石油,输送至北非、欧洲以及亚洲战场。

以1942年的北非阿拉曼战役作为例子,盟军通过印度洋航线,获取了70%的石油补给,这就把局势给直接扭转了过来。要是没有这条补给线,英军能不能挡住隆美尔那“沙漠之狐”的攻势呢?答案或许并非那般乐观。

不过印度洋并不仅仅是盟军独有的后院。轴心国也曾竭力去尝试,要将这片海域归入它们自身的“战略范围”之内。德国和日本精心策划了印度洋会师计划,准备从东边,以及西边这两个方向,这个时候展开夹攻,以此来截断盟军的补给线。

希特勒提出了波斯湾战略,意图控制,那有着丰富石油资源的波斯湾;而日本借助西进计划,期望向印度洋拓展。不过这些满怀着壮志的计划,因战略上出现失误,最终没能得以实现。

1942年,中途岛战役之后,日本因分兵至太平洋地区,故而元气大受损伤;德国在北非战场遭遇溃败,进而无力对印度洋实施有效控制。这些错误的判断,使轴心国错失了绝佳的机会,此时也给盟军争取到了极为宝贵的时间。

在这场大国角力之中,英属印度扮演了双重的角色。一方面它为盟军贡献了,超过250万的士兵,这支部队,乃是当时世界上,最大规模的志愿军力量;另一方面,却有多达9万人,加入了轴心国部队。

这种战场上展现的奇异景象背后,揭示了殖民地人民内心深处的复杂状态了。以钱德拉·鲍斯为例,从依赖德国党卫军援助的“自由印度军团”,到由日本支持而成立的“自由印度临时政府”,生动地体现了殖民地民众在追求民族解放与经历世界大战期间,所面临的煎熬以及艰难的取舍了。

在英帕尔战役里,印度国民军士兵,甚至发现双方的指挥官,均为英国军校的校友,这样一种荒诞的场景,更加凸显出了战争当中的矛盾与复杂性。

资源争夺,是这场博弈中的核心问题。波斯湾那丰富的石油储备,使得丘吉尔曾直截了当地说:“失去印度洋,便等于失去战争。”

根据统计,1943年,印度洋航线运力,相对而言,是太平洋航线运力的三倍。而日军仅仅击沉7%的盟军货船,相较于大西洋航线货船损失率高达22%这一情况。这种差距,不但暴露出日军战略重心的偏移,也反映出盟军在情报以及防御层面的优势。

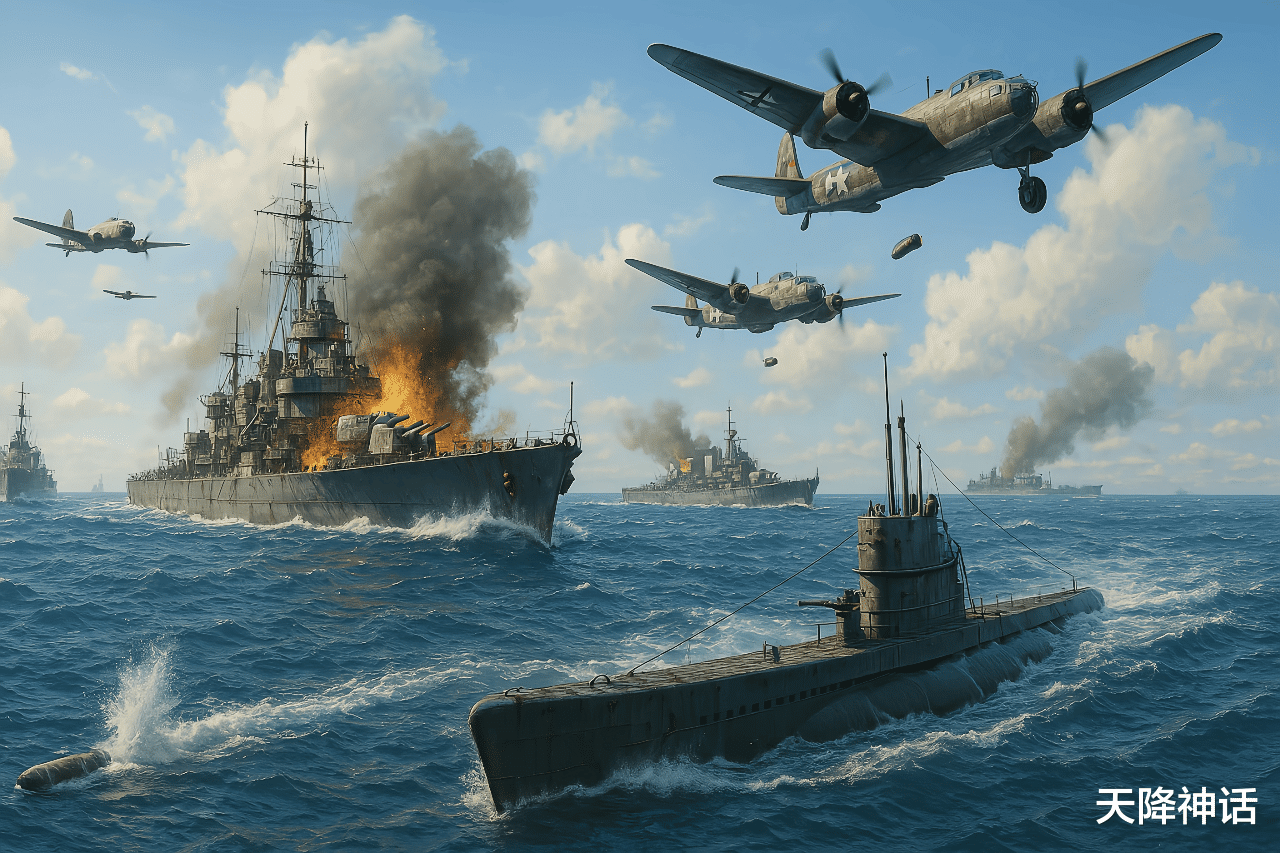

例如在1942年的印度洋突袭中,由南云忠一所率领的日本舰队,向锡兰(现今的斯里兰卡)发起了一连串的袭击行动,这个时候还给予了英国东部舰队以重创。

不过由于英国提前获知了情报,且撤离了其主力舰队,日本没能更进一步地将战果扩大。这次行动,即便给英方造成了一定程度上的损失,不过却未能对印度洋的整体局势予以改变。

尽管如此,这片海域并未就此安然无恙。在战争期间,德国潜艇在印度洋活动得十分,频繁一共击沉了385艘,盟军商船。不过这一数字,并不能够改变东南亚或者中东战场的战略命运。

而日本在锡兰及周边地区的袭击,虽然短暂地获得了成功,却由于资源分散以及后续行动缺乏力度,而未能建立起长期的优势。倘若日本当时将力量集中起来去控制印度洋,这样它对盟军石油运输和补给线所构成的威胁,或许就会大幅度地增加。

不过日本做出了选择,将其主要的资源投入到了太平洋战场之中,并且最终在中途岛遭遇了极为惨重的损失,也就此使得这一潜在的威胁得以化解。

此刻英国统治下的印度,不仅是盟军“极为重要”的兵源地了,而且是后勤支援的核心基地了。它作为美国支持中国抗日战争的主要联络渠道了,不仅输送了大量的物资了,在基础设施建设方面也给予了大力的支持了,更是发挥了举足轻重的作用了。

除此之外,印度还为缅甸战场给予了重要支援。在缅甸那茂密的丛林中作战的印军,不但要面临极为恶劣的环境,而且还得应对日军以及印国民军的双重压力。不过他们最终顺利地守住了缅甸,给盟军的反攻创造了有利条件。

战争不仅仅是武器与士兵的较量,更是资源,地缘与战略智慧的博弈。

从北非沙漠,到东南亚丛林;从波斯湾油田到马六甲海峡。印度洋承载的不仅仅是货物与燃料更是整个时代的命运密码。这片看似平静的大海,在二战期间,涌动着能够改变世界格局的暗流。

今天当我们再次审视这片海域之际,它依旧是全球贸易以及能源运输的重要枢纽。历史向我们告知,不论时代怎样发生变迁,地缘政治与资源争夺,一直都是大国博弈未曾改变的主题。而印度洋,这位静默的仲裁者,仍在以其自身的方式对世界产生着影响。

参考资料:

1.《豪斯浩弗的“印太”政治海洋学》丁宇航

2.《1964年美军首次印度洋部署的历史考察》张愿

3.《印度洋通道及其对中国地缘环境影响》吴良、秦奇等,《地理科学进展》

4.《印度的印度洋战略与中印关系发展》陶亮