名誉社长

李刚田 童衍方

顾问

吴静初 赵 熊 孙慰祖 崔志强 徐利明

郭 强 许雄志 范正红 高庆春 王宏伟 陆元峰

指导老师

沈继良 沈鼎雍 管凌 江继甚 张炜羽 蔡毅 李砚

社长

李 早

副社长

徐凤超 翁志强 李 卓 来炜烽

秘书长

来炜烽

序刀笔承古韵,方寸见乾坤。乙巳新春、湖上风来,让我们以敬畏之心,邀您共赴一场跨越千年的金石之约。

篆刻,是镌刻于方寸之间的文明密码,是中华传统文化长河中一颗璀璨的明珠。它融文字之美、金石之坚、匠心之巧于一体,以一刀一笔勾勒山河气象,以朱白相映传递文化精魂。正如陈振濂先生所言,篆刻艺术作为人类非物质文化遗产的瑰宝,承载着中华文明的厚重基因,而湖上印社的诞生,正是西泠文脉的延续与升华。我们以刀为笔、以石为纸,搭建起传承与创新的桥梁,让印学精神在交流中焕发新生。

社长李早先生曾言:"不问何所至,但问耕耘否。"湖上印社的社员们,正是秉持这样的初心相聚。他们来自五湖四海,却因对篆刻艺术的赤诚热爱而同行;他们以刀石对话历史,以方寸丈量文明,在传承中求索,在切磋中精进。每一方印章,不仅是技艺的凝练,更是匠心的独白,是对"金石永寿"的当代诠释。

今日,我们借网络之翼,将社员们的潜心之作呈现于方寸屏幕之间。这既是对传统的致敬,亦是对未来的期许。愿这一方方朱白印记,能让更多人触摸中华文化的肌理,感知篆刻艺术的魅力;更愿湖上印社成为一盏明灯,照亮印学传承之路,让千年金石之声,响彻时代长空。

刀石无界,匠心永传。让我们携手同行,以方寸之印,刻写文明的新章!

——湖上印社

沈宁强 湖上印社理事 副秘书长

沈宁强杭州人氏,斋署慕古庐,西泠印社理事容铁先生入室弟子。九十年代初,篆刻承西泠印社李伏雨先生启蒙,后结业于西泠印社书画篆刻院来一石、桑建华篆刻高研班。书法师从于翔龙阁书法团队中书协会员王建老师,现代刻字得中书协会员浙江省书协刻字委副主任项长春老师亲授,并得益于中书协理事王志安老师,西泠印社李文宝老师专业指导。

现为中国收藏家协会印章收藏与研究委员副秘书长,铁路总公司书法家协会会员,浙江省书法家协会会员,浙江省甲骨文学会会员,浙江省陆俨少艺术研究会会员,杭州市书法家协会刻字委员会委员,杭州市上城区书法家协会会员,杭州运河书画社理事,杭州景新书画院研究员,丽水松阳刻字基地副主任,西湖印社社员,青田印社理事,湖上印社副秘书长。

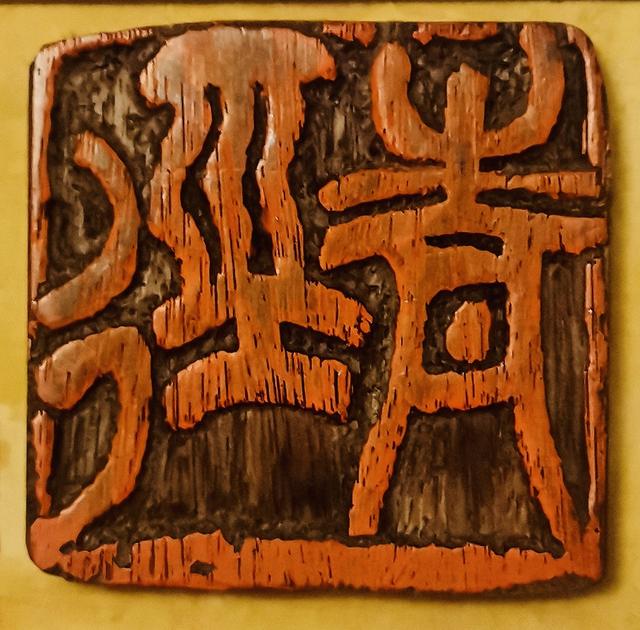

沈宁强作品

枫桥经验

梦

不二草堂

中华宝石

望江舒啸

壶山头亭

柔日无酒斋

为人民服务

钱塘自古繁华

尚城稚作

青径

壶中天

圆梦

山海情深

隐入尘烟

百年巨变

沈宁强的艺术实践构建了书法、篆刻、木刻三位一体的金石学体系。其书法创作以篆隶体系为根基,既恪守"六书"文字学规范,又通过解构性重构实现古典法度的当代转化——小篆的庙堂秩序与甲骨文的巫觋野性形成张力结构,汉隶波磔的程式化笔法在枯润相生的墨韵中重获生命,这种"以古为新"的创作路径暗合海德格尔"在返回步伐中前行"的哲学命题。

其篆刻艺术呈现出秦汉气象与浙派刀意的时空对话。通过解析李伏雨"刀笔相生"理论体系,将古玺的错落章法解构重组为具有拓扑特征的视觉矩阵。在刀法维度,运用冲刀、切刀技法生成的线性残破,使印面肌理产生青铜器铭文"铸后腐蚀"的时间褶皱。这种刻意制造的"非完形"状态,实则是对中国美学"大巧若拙"理念的深层演绎,通过边框栏格的解域化处理,达成印章空间"完形"与"破形"的辩证统一。

木刻创作则凸显了媒介转译的创造性智慧。通过将书法笔势转化为刻刀运动轨迹,在木质载体上实现二维平面向三维空间的维度跃迁。阴刻的凹面阴影与阳刻的凸起线条构成德勒兹式的"褶皱空间",《诗经》意象的文学性叙事与山水皴法的绘画性表达在此达成异质同构。这种跨媒介实践不仅拓展了传统书刻的展示维度,更在物质性层面揭示了"金石气"向"木韵"转化的美学规律,构建起从甲骨契刻到当代艺术的精神谱系。

编辑:兰洪海

审核:来炜烽