名誉社长

李刚田 童衍方

顾问

吴静初 赵 熊 孙慰祖 崔志强 徐利明

郭 强 许雄志 范正红 高庆春 王宏伟 陆元峰

指导老师

沈继良 沈鼎雍 管凌 江继甚 张炜羽 蔡毅 李砚

社长

李 早

副社长

徐凤超 翁志强 李 卓 来炜烽

秘书长

来炜烽

序刀笔承古韵,方寸见乾坤。乙巳新春、湖上风来,让我们以敬畏之心,邀您共赴一场跨越千年的金石之约。

篆刻,是镌刻于方寸之间的文明密码,是中华传统文化长河中一颗璀璨的明珠。它融文字之美、金石之坚、匠心之巧于一体,以一刀一笔勾勒山河气象,以朱白相映传递文化精魂。正如陈振濂先生所言,篆刻艺术作为人类非物质文化遗产的瑰宝,承载着中华文明的厚重基因,而湖上印社的诞生,正是西泠文脉的延续与升华。我们以刀为笔、以石为纸,搭建起传承与创新的桥梁,让印学精神在交流中焕发新生。

社长李早先生曾言:"不问何所至,但问耕耘否。"湖上印社的社员们,正是秉持这样的初心相聚。他们来自五湖四海,却因对篆刻艺术的赤诚热爱而同行;他们以刀石对话历史,以方寸丈量文明,在传承中求索,在切磋中精进。每一方印章,不仅是技艺的凝练,更是匠心的独白,是对"金石永寿"的当代诠释。

今日,我们借网络之翼,将社员们的潜心之作呈现于方寸屏幕之间。这既是对传统的致敬,亦是对未来的期许。愿这一方方朱白印记,能让更多人触摸中华文化的肌理,感知篆刻艺术的魅力;更愿湖上印社成为一盏明灯,照亮印学传承之路,让千年金石之声,响彻时代长空。

刀石无界,匠心永传。让我们携手同行,以方寸之印,刻写文明的新章!

——湖上印社

徐利明

徐利明1954年2月生于南京,祖籍江苏江都。文学博士,全国政协委员,致公党中央文化委员会副主任,江苏省人民政府参事,南京艺术学院教授(二级)、博士生导师,江苏省书法创作研究中心主任,中国书法家协会理事、草书专业委员会副主任,中国致公画院副院长,南京印社社长,西泠印社理事,江苏省艺术品鉴定评估专家委员会委员,中国书协兰亭奖、“国展”及各种全国展赛资深评委。

所获奖项及荣誉

1983年荣获《书法》杂志举办的全国篆刻评比一等奖;1992年荣获第五届全国书法篆刻展“全国奖”;2001年专业创作成果荣获第一届中国书法兰亭奖金奖;2015年荣获第五届中国书法兰亭奖艺术奖。

2004年荣获中宣部、人事部、中国文联表彰的首届“全国中青年德艺双馨文艺工作者”荣誉称号;2005年荣获中宣部确定的“全国文化名家暨'四个一批'人才”称号;2007年享受国务院颁发的政府特殊津贴专家;2018年荣获中共江苏省委、江苏省人民政府授予的“紫金文化奖章”。

徐利明作品

离天三尺三 纵247cm 横123cm

苏轼《定风波》词 大草条幅 365cmx145cm 2018年

战国策秦策句 篆书 168cm×43cm 纸本 2018年

风雨声 纵248cm 横124cm

每学既生八言联 甲骨文 248cm×40cm×2

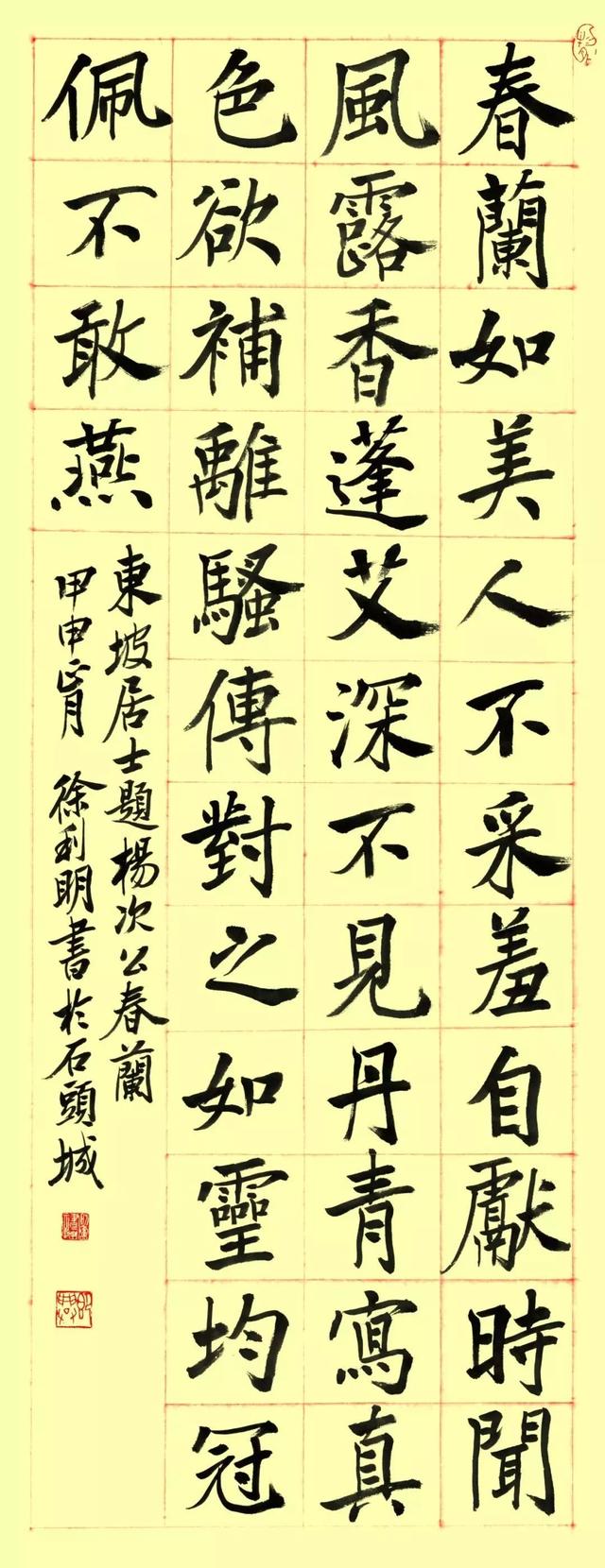

苏轼《题杨次公春兰》165cm×64cm

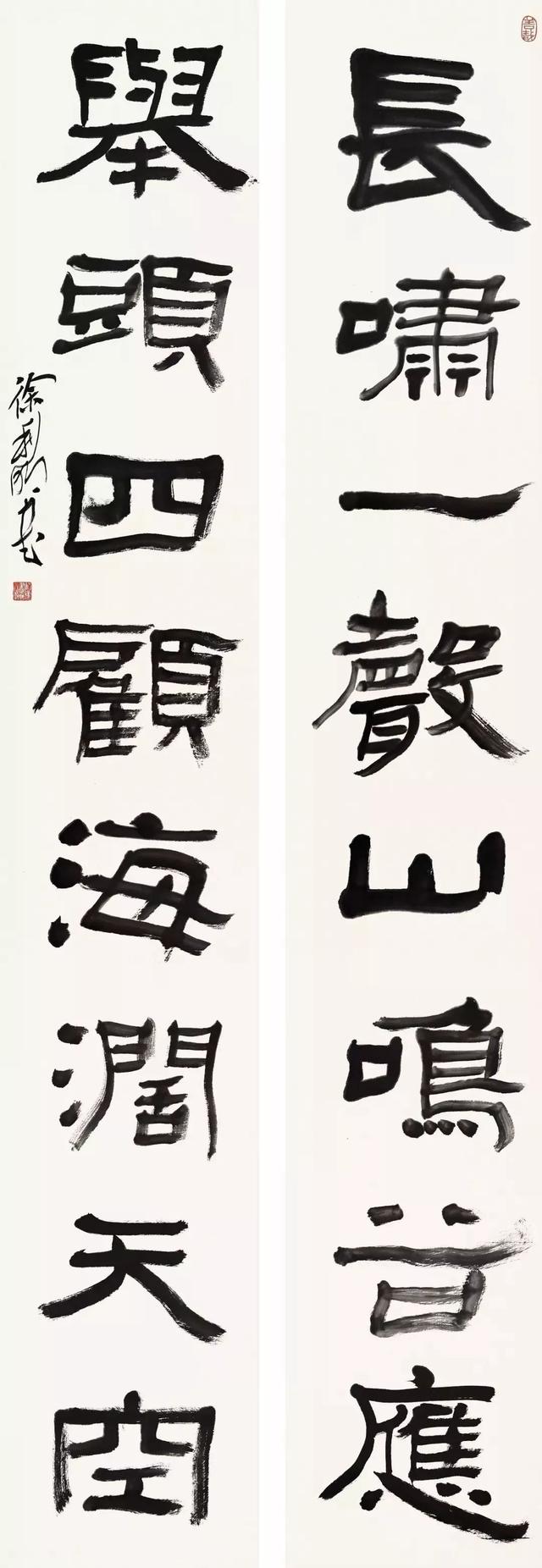

长啸举头八言联 247cm-40.5cm-2

听心泉

春天的故事

天地间

金石缘

破荷

翰墨生活

佛缘

问道

养吾浩然之气

昉庐豪气

徐利明:笔墨镌刻时代的文人风骨——兼论一位艺术家的守正与创新

在当代书坛,徐利明先生既是中国书法兰亭奖金奖得主、西泠印社理事,亦是南京艺术学院教授、南京印社社长,多重身份背后,是一位艺术家对传统的敬畏、对时代的回应,以及对人文精神的坚守。他的艺术生涯,恰如一幅融汇诗书画印的长卷,既有金石铿锵的力道,又不失江南文人的温润。

一、碑帖相融:传统根基与现代气象的交响

徐利明的艺术成就,始于对传统书法篆刻的深耕。他幼承家学,外祖父与曾祖父皆为晚清秀才,舅舅以中医为业却精通诗文书法,童年时看舅舅以毛笔开药方的场景,成为他艺术启蒙的起点。这种古典氛围的浸润,奠定了他对篆隶楷行草的全面驾驭能力。其草书用笔“沉稳厚重且不乏灵动”,既遵循傅山“不知篆籀从来,而讲字学书法,皆寐也”的训诫,又以碑帖融合的笔法突破程式化,形成雄浑中见细腻的个人风格。

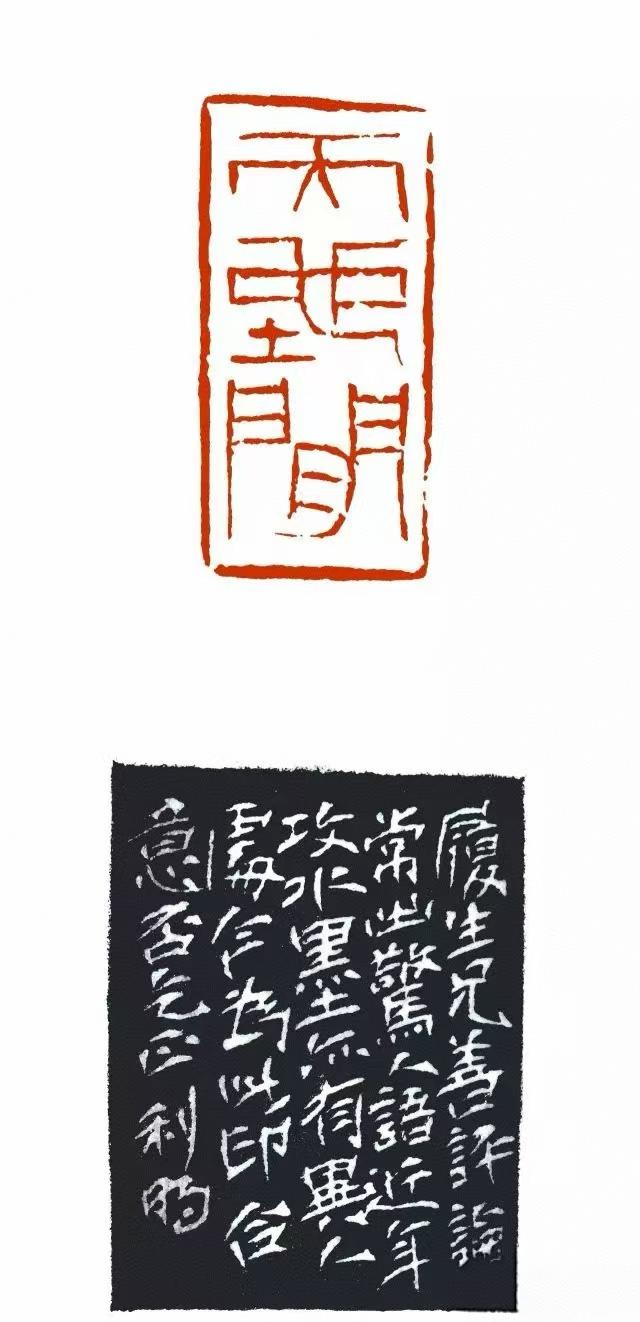

在篆刻领域,他主张“以笔意入刀法”,将书法线条的韵律注入方寸之间。2010年出版的《徐利明书画篆刻》大型作品集,收录其140件精品,篆刻作品如“佛光缘”大印,既显秦汉古意,又透出文人雅趣,被评价为“饱含传统基因而透出时代精神”。这种“圆融求无碍,自在变古昔”的创作观,正是他对传统“规矩学”的深刻理解——规矩并非束缚,而是创新的基石。

二、薪火相传:高等书法教育的拓荒者

作为南京艺术学院博士生导师,徐利明将艺术传承视为使命。他独创的“理论与实践并重”教学法,培养了众多中青年书法人才。早在1980年代,他便强调“书法是画的基础,亦是篆刻的基础”,主张从篆隶入手夯实根基,这一理念与弘一法师“学字需由篆字下手”的教诲不谋而合。他主持的《利明书法教程》被教育部纳入卫星电视艺术教育项目,惠及海内外学子,真正实现了“以美育人”的理想。

更令人动容的是他对学生的赤诚。据文献记载,李叔同曾为推广印学创办“乐石社”,而百年后的徐利明,则以“乐石社”精神为范本,在教学中鼓励学生“以展促学”,甚至亲自协调资源支持学生观摩西泠印社展览。这种“既重技法,更育情怀”的教育理念,让他的课堂成为传统文化薪火相传的现场。

三、文心载道:艺术家的社会担当

徐利明的艺术疆域远不止于书斋。作为全国政协委员,他连续多年提交关切社会的提案:从建立中药材战略储备以应对突发公共卫生事件,到完善农村公共文化服务体系,再到规范研学旅行市场,每一份提案都渗透着文人“以天下为己任”的情怀。这种担当亦体现在艺术实践中:2014年台湾佛光山展览上,他捐赠刻有星云大师法语的作品,以艺术架起两岸文化交流的桥梁;疫情期间,他更以“笔墨战疫”创作系列作品,将书法篆刻的“小传统”转化为鼓舞人心的“大力量”。

四、诗性栖居:文人精神的当代诠释

在徐利明身上,我们能看到中国文人艺术“诗书画印”一体的完整图景。他擅作旧体诗,画作尤以大写意山水见长,笔墨间“风云雷雨,变化万千”,与其狂草书法形成互文。这种跨界并非炫技,而是对传统文人“通才”特质的承续。他曾在讲座中坦言:“书法即人生,轻重缓急皆需有度”,这种将艺术哲思融入日常的智慧,恰是其作品打动观者的深层密码。

结语:寂寞之道与丰盈之心

徐利明常引用韩愈“坐茂林以终日,濯清泉以自洁”自勉,这份甘守寂寞的定力,在当下浮躁的艺术生态中显得尤为珍贵。然而他的“寂寞”绝非避世——从孤山印社的雅集到乡村文化建设的呼吁,从学院讲台到政协会场,他始终以笔墨镌刻着时代的印记。或许正如其自刻闲章“存我阁主”所示:存传统之精粹,亦存自我之新声;守文人风骨,更守为民初心。

(本文引述资料截至2025年3月,徐利明先生艺术动态请关注官方渠道)

编辑:兰洪海

审核:来炜烽