20世纪80年代初,出于经济建设的需要,罗应怀将军的家乡红安县,准备在北京设立一个办事处。为此,派专人来到北京,处理这件事。

令人没想到的是,依靠现有的经费,很难在北京找到一个合适的房子。一筹莫展之下,负责人找到罗应怀将军,寻求帮助。

罗应怀将军了解完情况之后,对负责人说:“你们不要着急,我替你们找一找。”

最后,在他的帮助之下,事情很快得到了解决。

一、英勇奋战

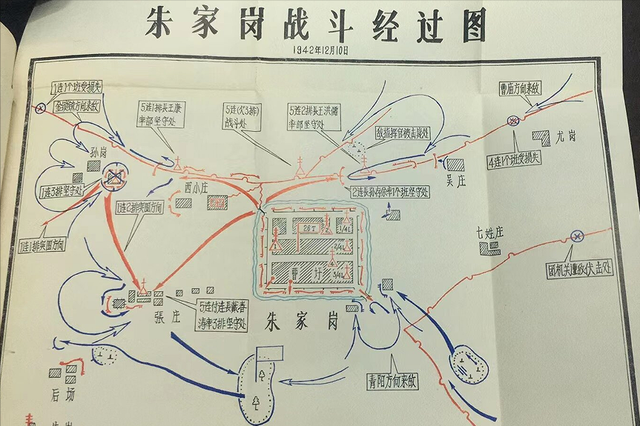

一、英勇奋战俗话说:“置之死地而后生。”意思是指在敌强我弱的情况下,只有不留退路,才能勇往直前,获得胜利。古往今来,有很多著名战役应验了这句话,朱家岗保卫战就是其中的一次著名战役。

1942年12月,敌军把我军的朱家岗驻地团团包围,并向我军发起猛烈攻击,自此,朱家岗保卫战正式打响。在敌军的重重包围之下,仅有几百人的驻地团,士气低迷,驻地团团长罗应怀看到这样的情况,临危不惧,迅速做出反应,并对战士们说:“死守阵地,战斗到生命的最后一刻,绝不退缩。”

罗应怀是我国的一位老革命家,农民家庭出身,自踏入革命道路以来,不惧生死,英勇奋战,功勋卓著,被称为“九死一生”的战将,为党和人民的建设事业做出了杰出的贡献。

罗应怀的这番话,极大的鼓舞了战士们的士气,为这场战争的胜利打下了坚实的基础。

当时,战斗刚刚打响的时候,还处在黎明时分,天还不是很亮,我军看到的敌军非常模糊,只能大致猜到敌军的人数,至于敌军的人员布局,根本就看不清楚。这样的形势,再一次加深了我军的战斗难度。毕竟,敌军的人数本来就是我军的数倍,武器装备也比我军精良。

敌军的猛烈攻击,导致我军一直处于劣势。为了守住阵地,鼓舞士气,罗应怀来到前线,亲自指挥战士们作战。他的到来,很快被敌军发现,于是,敌军派出狙击手,对他展开了射击。在敌军的有意射击之下,毫无防备的他很快便被击中,不幸负伤。

然而,为了保证战士们的作战士气,罗应怀不肯撤离前线,简单的处理了一下伤口之后,再次加入到战斗之中,坚持带伤指挥。不仅如此,他还对身边了解情况的人下令,严禁将这件事外传。

经过罗应怀的正确指挥和战士们的密切配合,我军成功抵挡住了敌军一波又一波的攻击。但是,处于围困状态的驻地团,不仅弹药耗费特别快,人员伤亡也很大。此时的罗应怀非常清楚,如果坚持不到援军的到来,战士们极有可能全军覆没,甚至连阵地都会落入敌军手中。

思索过后,罗应怀对身边的战士说:“传令下去,让战士们再坚持一下,胜利终将属于我们。”

在他的鼓励之下,战士们作战愈加英勇,终于,在黄昏时分,等到了支援部队的到来。接下来,罗应怀所在的部队与支援部队里应外合,成功守住了朱家岗驻地。

在这场战斗之中,罗应怀所在的团损失惨重,尤其是罗应怀,伤势相当严重,刚刚结束战斗,就被战士们送去抢救了。值得庆幸的是,经过医生连续几个小时的抢救,成功脱离了生命危险。

随着这场战争的胜利,罗应怀坚持带伤指挥战斗的英勇事迹,也传到了领导耳中。在他养伤期间,部队的领导们还专门赶来探望,对其大加赞赏,称赞说:“这一仗打的漂亮。”

二、饮水思源要想用一个词来形容罗应怀将军,“饮水思源”这个词再恰当不过了,年少离家参军的他,始终惦念着自己的家乡。

80年代初,出于经济建设的需要,罗应怀将军的家乡红安县,准备在北京找一个地方,设立办事处,过程中遇到了困难。

罗应怀少将了解完情况后,对负责这件事情的工作人员说:“你们不要着急,我替你们找一找。”

作为家乡的一份子,他一直对家乡的事情很关注,期望能为自己的家乡尽出一份微薄之力。所以,对于这件事,他十分上心。有了他的帮助,事情很快有了结果,至此,办事处的地点终于定了下来。除此之外,他还专门托朋友置办了一些办公用品,用来布置办事处。

哪怕到了晚年,罗应怀将军对家乡的发展依旧十分上心,时常回去探望家乡的父老乡亲们。他对家乡发展所做的贡献是值得肯定的,乡亲们都对他格外感激。

三、奉献终生

三、奉献终生1982年,已经67岁的罗应怀,依然坚守在自己的岗位上,勤勤恳恳的工作着。部队的领导们都对他的表现很欣赏,打算将他升为大军区正职。领导打算提拔他的消息,很快被传了出来,朋友们纷纷对他表示祝贺。看到领导和朋友对自己工作能力的认可,他特别高兴。

可是,在考虑过后,他选择了拒绝。为此,他专门找到领导说:“现在有能力的年轻人那么多,我想给年轻人让个路。”

事后,罗应怀将军把自己的想法总结了一下,写了一篇有关干部年轻化的文章,这篇著名的文章就是《以宽广的胸怀对待干部年轻化》。他的这个观点,不仅引发了人们的讨论,还受到了军区领导们的高度赞扬。

就这样,罗应怀将军用自己的行动诠释着一名共产党员的职责,把自己的一生奉献给了党和人民的建设事业,尤其是在残疾人事业上,作出了极大的贡献。

不得不说,罗应怀将军的品格是伟大的,值得我们用心学习。