造假18年,收割4万人,700亿灰飞烟灭。

更咋舌的是,这家公司竟用22家空壳公司做局,底层资产“查无此人”。

投资者连打官司都不知道找谁去,小说都写不出来的奇葩公司,终于被揭了老底。

«——【·暴雷后老底被掀·】——»

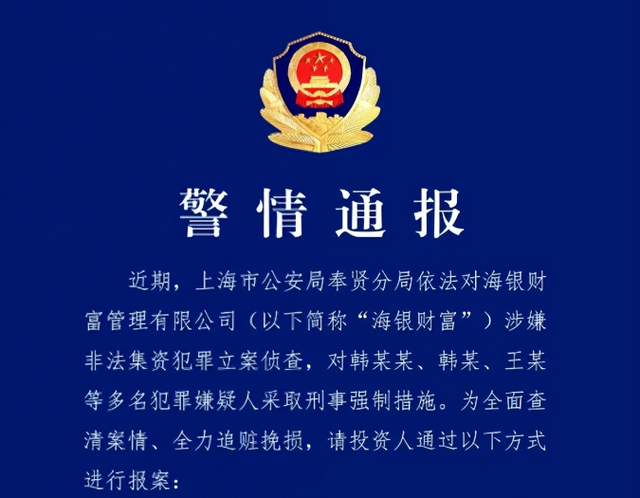

2023 年 12月,海银财富这家在市场上纵横18年之久、地位仅次于中植、诺亚的金融巨头,竟在一夜之间毫无征兆地停止兑付所有理财产品。

据海银财富内部一位理财师透露,“年底那会儿,大家还在满心欢喜地筹备每年的惯例——客户答谢会,谁能想到突然传出老板紧急召集高管,说公司要全面转型,在外发展业务的中高层也被急召回上海。”

“那一刻,大家就直觉感觉不对。果不其然,12月14日,公司猛地就宣布了停止兑付的通知。” 这一消息在海银财富庞大的客户群体中炸开了锅。

截至 2023年6月末,海银财富在全国 91 个城市设立了 185 个财富管理中心,麾下 1700 余名理财师,服务着 4.66 万名活跃客户,业务版图相当大。

投资人表示,海银财富售卖的理财产品,起投金额门槛为 30 万或 100 万,投资期限从 6 个月到 48 个月不等。

从花里胡哨的名字来看,差不多清一色都是债权项目,也就是咱们俗称的“放贷”。

好家伙,30 万人民币,仅仅只是迈入这个“财富殿堂”的最低门槛,不是有钱人,他还看不上。

如此“财大气粗”、看似风光无限的理财公司,究竟为何会如此突然地走向崩盘?这一切,还得从它最初的发家史说起。

«——【·虚假繁荣的背后·】——»

自2006年海银财富成立后,短短十余年,业务就如同藤蔓般蔓延至全国 91 个城市,甚至在新加坡、香港及欧美地区,设立起分支机构。

而这都要多亏了创始人韩宏伟,他堪称金融界的“营销高手”。

这里2500名身着笔挺西装,手持各类光鲜亮丽的履历的“精英翘楚”,分别来自银行、证券、信托等各金融行业的,其中更有诸多持有 CFP 和 CFA 等顶尖金融资质的专业人才。

韩宏伟巧妙地利用精心装修的财富中心、包装出的精英团队以及看似高大上的国际化布局,为海银财富塑造出专业可靠的虚假品牌形象。

凭借这些所谓的专业团队,他对外大肆宣扬,声称要为累计超过 14.6 万的高净值个人和机构提供全方位、定制化的资产配置咨询、财富管理以及家族办公室等综合服务。

一套套看似高深莫测的话术,一张张精心设计的宣传海报,在投资者眼中,就是能帮他们实现财富稳健增值的“金疙瘩”。

2021 年在纳斯达克上市后,更是将它推向了国内第三方财富管理行业“标杆”的位置,一时间风光无二。

然而,这表面的繁华似锦之下,实则隐藏着贪婪与狡诈。韩宏伟通过 22 家空壳公司,搭建起一个摇摇欲坠的虚假投资框架。

这些空壳公司,是真敢报注册资本,张嘴就是1个小目标,其中 2 家更是达到了令人咋舌的10亿元。

可实际上呢?实缴资本仅有一家是 1万元,其余的全部为0。

而海银财富,竟丧心病狂地依托这些空壳,发行了 465 只理财产品,募资规模高达百亿。其运作模式,说白了就是庞氏,拆东墙补西墙,用新入坑的小白的钱去填补旧账,所谓的“稳健收益”,不过是哄骗投资者的美丽谎言。

这样的连环资金骗局十分脆弱,只要稍有外力侵袭,有一环没扣上,资金链断裂的危机就再也无法被掩盖。

2023 年底,4.66 万名投资者怀着对财富增值的美好憧憬而来,却不得不面对即将血本无归的悲惨下场。

«——【·血本无归,骗局收场·】——»

2023 年 12 月,海银财富那声停止兑付的宣告,击碎了无数投资者的财富美梦。

在这之前,海银财富还一直以金融界 “弄潮儿” 的形象示人,谁能料到,瞬间便沦为了众矢之的。

面对这场惊天变故,海银财富居然大言不惭地声称 “受经济下行影响”,妄图将所有罪责一股脑儿推给宏观环境,对自身挪用资金、虚构项目的累累罪行却只字不提。

而韩宏伟推出的所谓 “解决方案”,竟用虚高估值的房产来抵偿债务,一套实际价值 500 万的房产,在他那里竟被标价 800 万,投资者若想拿回部分资产,还得再掏出 300 万的差价。

更荒唐的是,就连市价翻倍的白酒、所谓的健康管理套餐都被拿来抵债。

给投资人提供价值 135 万元的 “健康理疗套餐”,其中 100 万元用于抵债,还要求投资人额外补齐 35 万元。

还有所谓的客户答谢晚宴,以各种名头举办了不下上百场,每次都锣鼓喧天,斥资十几万,为的就是留住人,继续从金主兜里“掏钱”。

如此明目张胆的二次收割,彻底暴露了海银财富对受害者的极度蔑视,把投资者当成了待宰的羔羊,肆意剥削。

此时,那些曾经怀揣着财富梦想的投资者们,大多追悔莫及。他们报案时纷纷哭诉着 “被欺骗”“不了解金融”“不知道是非法金融”。

诚然,海银财富的欺诈手段固然狡猾,但不可否认,投资者自身对高收益率的贪恋,也是导致他们 “踩雷” 的关键因素。

更有甚者,部分投资人对理财师盲目信任,竟然将自己的银行账户及密码都交由理财师,任由其操盘认购产品,这般毫无防范意识的行为,无疑是将自己的财富拱手送人。

而海银财富的理财师们,也没能坚守职业道德,从本应是为客户保驾护航的 “财富顾问”,堕落成了这场骗局的共犯。

而调查后发现,那高达 700 亿的资金目前连个影都见不到,极有可能早已通过复杂的嵌套结构转移得干干净净。这意味着投资者想要追回损失,更是难如登天。

而直到案发前,海银官网还在厚着脸皮标榜自己 “历经经济周期考验”,其宣传话术与实际行动之间的巨大割裂,充满了讽刺意味,也让人们看清了海银财富贪婪的真面目。

这场持续 18 年的金融骗局,给无数家庭带来了沉重打击,也给整个金融市场敲响了警钟:投资者需时刻保持警惕,金融监管更要加强力度,绝不能让此类悲剧再次上演。

参考资料