不知道你有没有发现,不论是穷苦的古代,还是人人能吃饱的现代,猫肉似乎从未出现在人类的菜谱上。

人类究竟为何对猫肉如此“嫌弃”,难道仅仅是因为味道不好?其实李时珍的《本草纲目》里早就写下了答案。

喵星人的华丽变身

喵星人的华丽变身早在西周时期,华夏大地上就已经有了猫猫的身影。

《诗经》里那句“有猫有虎”虽然只是简单带过,却也足以证明早在三千多年前,猫就已经和古人生活在同一片土地上了。

不过那会儿的猫不是现在这些整天瘫在沙发上等着铲屎官伺候的“小可爱”,在那个年代它们的主要工作就是抓老鼠,吃的也都是自己抓捕来的东西。

几百年后张骞出使西域,带回来了行业内多多好东西,其中就包括更温顺的家猫品种。

这些来自异域的猫咪,凭借着更加乖巧的性格和更漂亮的毛色,很快就俘获了一批“猫奴”的心。

但这并不意味着本土猫就不受待见,它们抓老鼠经验丰富,是不可或缺的存在,两种猫咪和谐共处,共同守护着古人的粮仓。

直到唐朝,随着波斯猫和印度猫的传入,家猫才算真正迎来了自己的高光时刻。

这些外来猫咪毛色更加艳丽,性格也更加温顺,迅速融入了中国家庭,成为家家户户的“捕鼠功臣”。

在那个没有老鼠药、没有粘鼠板的年代,一只勤劳的猫咪对保护粮食来说有多重要。

据史料记载,唐朝时期长安城内的猫数量非常庞大,几乎每家每户都养猫,可见当时人们对猫的重视程度。

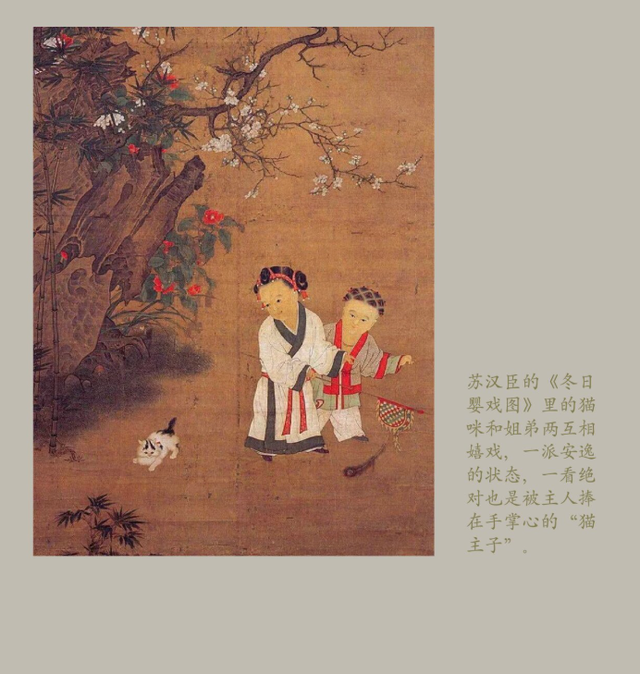

到了宋代,猫的地位更是发生了翻天覆地的变化,它们不再仅仅是抓老鼠的工具,逐渐成为人们的宠物,甚至被赋予了吉祥、富贵的寓意。

达官贵人以养猫为时尚,普通百姓也对猫喜爱有加,一时间,各种关于猫的诗词歌赋、绘画作品层出不穷,什么“狸奴”“衔蝉”,各种雅称让人眼花缭乱。

这些待遇比起现代的“网红萌宠”有过之而无不及,更夸张的是,宋代还有“聘猫”的习俗,想把猫带回家得先准备好聘礼。

可见喵星人在当时社会的地位有多高,这么宝贝的宠物怎么可能会被送上餐桌呢?

对猫的迷之恐惧

对猫的迷之恐惧虽然猫咪在古代中国的地位逐渐上升,荣升为网红萌宠,甚至享受“聘礼”待遇,但它们在受人喜爱的同时,也遭受着一些误解和恐惧。

在古代的各种神话传说中,猫经常被描述成通灵神兽,拥有着神奇的力量,能够自由穿梭于阴阳两界。

有些古人相信,猫的眼睛能够看到鬼魂,叫声还能预示事情的吉凶,这些传说给猫增添了一抹神秘的色彩。

由于这种“通灵”的设定,古人“口口相传”出许多与猫相关的禁忌,比如伤害猫会招来厄运,甚至能让死人“诈尸”。

在一些地区,人们甚至不敢在夜晚靠近猫,生怕冲撞了这些“通灵神兽”,这种恐惧,在很大程度上也源于古人对死亡和未知的恐惧。

当然用现代科学的眼光来看,这些迷信说法不过是古人对自然现象的误读。

猫的嗅觉是人类的14倍,能够闻到人类无法察觉的各种气味,包括濒死之人身上散发出的特殊气味,比如丙酮。

所以古人会把猫在病人身边徘徊的行为,解读为它们能够预知死亡。

至于“诈尸”更是一种以讹传讹的误解,猫的毛发容易摩擦产生静电,而尸体在腐败过程中也会产生生物电磁场。

当猫靠近尸体时,二者相互作用,就可能导致尸体轻微抽搐,或者猫毛竖立,看起来就像尸体突然复活了一样。

在科学知识匮乏的古代,人们无法解释这些现象,只能把这些情况归于鬼神之说,让猫背上了“邪灵”的黑锅,也加深了人们对猫的恐惧。

不过也正是因为古人的畏惧,让他们不敢把筷子伸向这个物种。

李时珍的猫肉点评

李时珍的猫肉点评除了以上这两种原因,古代人不吃猫肉还有一个理由,就记录在医学家李时珍的《本草纲目》里。

这位古代的“美食家”兼医学巨擘,为了完成这部药学巨著,可是尝遍了各种奇花异草、飞禽走兽。

这本书里记载的1800多种药物中,有很大一部分都是他亲口尝试过的。

他对每一种食材的描述都非常细致,从产地、形态、味道到药性、功效,事无巨细,都做了详尽的记录。

可他对猫的评价,只有简单的一句话:“猫肉不佳,亦不入食物,故用之者稀。”

这句话可以说是对猫肉盖棺论定了,李时珍可是连有毒的植物都敢尝的人,却对猫肉如此不屑一顾,这本身就说明了很多问题。

根据一些史料记载,他的确亲自品尝过猫肉,并得出了一个结论,猫肉又酸又涩,实在难以下咽。

相比于他对其他食材细致入微的描述,这简单的评价反倒更说明了问题:猫肉真的不好吃。

除了味道不好之外,古代的猫主要以老鼠、鸟类、昆虫等小型动物为食,而这些动物身上通常携带各种寄生虫和病菌,比如弓形虫。

因此吃猫肉存在一定的健康风险,这一点在古代也是人们的共识,古代的医疗条件相对落后,如果因为吃猫肉而感染疾病,后果不堪设想。

从经济角度来看,猫体型小肉不多,养殖成本高,性价比远不如猪、牛、羊等大型家畜。

在古代人们更注重实用价值,养猫的主要目的是抓老鼠、保护粮食,而不是为了吃肉,与其费时费力养猫来获取少量的肉,不如养一些更经济实惠的家畜。

所以李时珍在《本草纲目》中的记载,加上猫的文化意义、健康风险等等多种因素,共同解释了为什么古人很少吃猫肉。

结语

结语李时珍在《本草纲目》里的那几句点评,算是给猫肉盖了章下了定论,这东西不好吃也不值得吃。

这背后有口味的因素,更有文化和习俗的影响,还有对寄生虫和健康风险的考量,更有古人朴素的价值观,养只猫抓老鼠比吃它划算多了。

如今随着人们在动物保护这方面意识的提高,吃猫肉更成了一种禁忌,大家都把猫咪当成了宠物和家人。

一煲龙虎凤,滋阴补阳。