古代《谥法》中记载,“好内远礼曰炀,去礼远众曰炀,逆天虐民曰炀,好大殆政曰炀,薄情寡义曰炀,离德荒国曰炀”,唐高祖李渊之所以会给杨广追封一个“炀帝”的谥号,就是因为隋炀帝杨广执政时滥用民力的行为加重了百姓负担,从而直接导致农民起义,天下大乱。诸如隋炀帝下令开凿的“隋朝大运河”,便可以称之为“滥用民力”的直观表现之一。但这也只能说是站在百姓的立场,如果换个角度,站在隋炀帝杨广的角度去看问题的话,相信大家不难发现,开凿“隋朝大运河”的举措,其实还隐藏着隋炀帝想让隋朝更为富强的隐藏含义。

隋炀帝下令开凿大运河众所周知,封建时期的科技水平落后,对于一些大型“基建工程”的建设,几乎全部都是以人力为主,这也就意味着在封建时期,如果想要进行一个基建工程的建设,消耗大量人力、物力是绝对免不了的。而“隋朝大运河”作为一个几乎能覆盖隋朝全境的“全国性质”的水利基建工程,无疑更是如此,其所需要的人力、物力就更是一个天文数字。

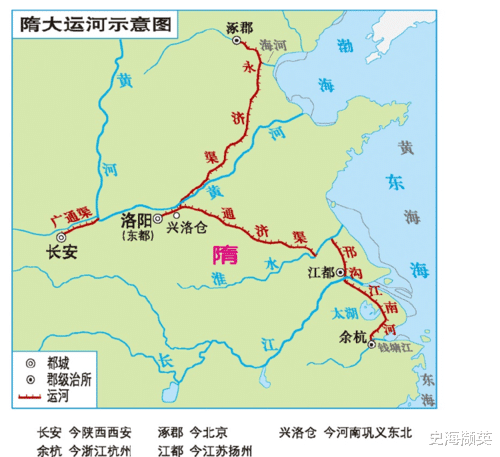

就像史书中所记载的,隋炀帝杨广对于“隋朝大运河”的开凿,其实可以分为四个阶段。分别是通济渠、邗沟、永济渠、江南河等四条水利渠道,而不是什么直来直去的一条。

但光是隋大业元年三月二十一日(605年4月14日)开始,隋炀帝杨广下令“发河南诸郡男女百余万,开通济渠”这一条水利渠道,就已然是动用了上百万的劳动力。同时又动员了十万劳力,在东汉陈登所开凿的邗沟直道基础上重新开凿了一条长150公里的“邗沟”。继而到了大业四年(608年)正月,又下令“发河北诸郡男女百余万开永济渠”,顾名思义,又是上百万的劳动力。至于最后于大业六年(610年)收尾之时所开凿的“江南运河”,虽然按照史书“丹徒水道入通吴、会”的记载,其开凿之时实则正是凭借着在秦始皇执政时期就已经初具规模的“丹徒运河”开凿而成,但其长达四百多公里的长度,同样是动用了数十万的劳动力。

而这些运河渠道,又几乎都是以隋炀帝于大业元年(605年)动用两百余万劳动力所营建的“前直伊阙,后据中山,左瀍右涧,洛水贯其中,以象河汉”的“东都洛阳”所展开。

隋唐大运河示意图

这也就意味着光是为了开凿隋朝大运河以及东都洛阳,从大业元年(605年)到大业六年(610年)这短短六年的时间里,隋炀帝杨广就已然是征调了将近五百万的劳动力,至于木材、土方、石头等“物力”,就更是不计其数。

开凿大运河加重百姓负担就好比史书所记载的,在当时也确实已经出现了“馈运者填咽于道,昼夜不绝。苦役者,始为群盗”的现象,这也就意味着已经开始有百姓无力承担这繁重的赋役,开始谋划起义了。而此时距离单雄信、徐世绩、李密、王伯当等诸多起义军领袖于大业七年(611年)所发动的“隋末农民起义”事件,也不过仅仅一年时间而已。

无疑就足以证明,隋朝之所以会走向衰亡,属实与隋炀帝开凿隋朝大运河,滥用民力,继而加重百姓负担的事件有着千丝万缕的联系。

隋炀帝是为了营建水上交通网络但若是能够换个角度,相信大家不难发现,隋炀帝开凿运河的举措其实并非初创,在他之前,就已经有相当一部分封建统治者同样下令开凿了“运河”,只不过规模或许没这么大也没这么频繁而已。

就好比北宋著名文学家苏轼曾说过的一句话,“自淮、泗入河,必道于汴。世谓隋炀帝始通汴入泗,禹时无此水道,以疑《禹贡》之言,此特学者考之不详而已。谨按,《前汉书》:项羽与汉约,中分天下,割鸿沟以西为汉,以东为楚。文颖注云:于荥阳下引河东南为鸿沟,以通宋、郑、陈、蔡、曹、卫与济、汝、淮、泗,会于楚。即今官渡是也。魏武与袁绍相持于官渡,乃楚、汉分裂之处。盖自秦、汉以来有之,安知非禹迹耶?《禹贡》九州之末,皆记入河水道,而淮、泗独不能入河,帝都所在,理不应尔。意其必开此道以通之。其后或为鸿沟,或为官渡,或为汴,上下百余里间,不可必然,皆引河水而注之淮、泗也。故王浚伐吴,杜预与之书曰:‘足下既摧其西藩,当径取秣陵,讨累世之逋寇,释吴人于涂炭。自江入淮,逾于泗、汴,溯河而上,振旅还都,亦旷世一事也。’”王应麟在《通鉴地理考释》引用苏轼注释:“苏氏曰:‘自淮、泗入河,必道于汴。世谓隋炀帝始通汴入泗,禹时无此水道,以疑禹贡之言,此特学者攷之不详。禹贡九州之末,皆记入河水道,而淮、泗独不能入河,帝都所在,理不应尔,意其必开此道以通之。其后,或为鸿沟,或为官渡,或为汴,上下百余里间,不可必知,然皆引河水而注之淮、泗也。晋王濬伐吴,杜预与之书曰:自江入淮,逾于泗、汴,泝河而上,振旅还都。王濬舟师之盛,古今绝伦,而自汴泝河,可以班师,则汴水之大小当不减于今,又足以见秦、汉、魏、晋,皆有此水道,非炀帝创开也。’”

隋唐大运河示意图

即隋炀帝的通济渠,正好就是以“汴渠”为前身,且目的就是为了“自西苑引谷、洛水达于河,自板渚引河通于淮”,也就相当于“通济渠”修成后,“黄河”和“淮水”就可以实现贯通。而“永济渠”的目的则是为了“引沁水,南达于河,北通涿郡”,即南引沁水通黄河,北通涿郡,这也就意味着永济渠实则通过黄河,也跟“通济渠”有了连通。继而再加上“邗沟”又是“通济渠”跟“江南运河”的连通,也就相当于隋炀帝杨广所修建的通济渠、永济渠、邗沟、以及江南运河,实则就是在隋朝疆域里面形成了一个大体呈“扇形”且能够贯通南北的“水上交通网络”。完全可以从辽东“涿郡”一路顺着运河南下,到东都洛阳中转,继而再通过通济渠、邗沟、江南运河,最终直达现如今的“苏杭地区”。而且在通过钱塘江、长江、淮河、黄河、以及海河等诸多天然河流之时,也完全可以畅通无阻地向隋朝其它地区扩散。

这就足以证明,隋炀帝开凿大运河的举措,其实也就等同于是把隋朝境内的自然河流以及此前就已经开凿过但却未能连通的诸多零散的运河连接到了一起。同时亦是足以证明,隋炀帝之所以要大兴土木地开凿“隋朝大运河”,属实就是为了给隋朝营造一个相对完善且发达的“水上交通网络体系”。

隋炀帝开凿“隋朝大运河”的军事意义在封建时期,陆地的交通运输手段都有啥?绝大多数的情况下都是凭借着人力搬运、或者手推车搬运,稍微有钱点的大户,还能用牛车、马车等工具来搬运。这也就直接导致封建时期的交通运输效率定然是极为低下的。从而也就导致封建时期的“水路运输”作用定然是要远远大于陆地运输的,就好比史书所记载的,隋炀帝曾“造龙舟、凤甗、黄龙、赤舰、楼船等数万艘”,这也就意味着隋朝时期也已然是具备了相当雄厚的“造船技术”基础。

可问题是光有船不行啊,隋朝境内的自然河流虽然多,此前的封建历代帝王也都有兴修水利,挖渠引水的案例,但是这些却并未连通到一起。那么如果在遇到危机战事之时,如果北方的军需物资不够,需要从南方调运,怎么运?水路显然是走不通的,毕竟水路不连通,总不能让船在陆地上跑吧?显然不可能,最终还是要回到“人力”运输上面,也就是再度陷入了运输效率低下的困局。

所以,开凿大运河,营建连通南北的“水路运输网络”,俨然就成了当时隋炀帝所能想到的最好的一个选择。即便其它地区出现了外敌侵扰,军需物资或者兵力不够的事件,也同样可以通过这发达的“水上交通体系”做到最快的支援。

隋炀帝开凿“隋朝大运河”的经济意义再者,既然有了这样一个发达的“水上交通网络”,却又只是单纯的用来满足“军事需求”,是不是多少有些浪费呢?

得益于大业三年(607年),隋炀帝杨广借“西巡河右”的契机发动了对西域政权“吐谷浑”的征伐,大“破吐谷浑,拓地数千里,并遣兵戍之”,从而使得“丝绸之路”也因此而恢复畅通。

虽然隋朝每年都会因此而产生“巨亿万计”的巨额花费,但是“丝绸之路”的重新开通。却无疑也大大降低了隋朝跟西域诸多政权建立“朝贡贸易”的难度,促进隋朝控制西域地区的进程。这点相信大家从“及帝西巡,次燕支山,高昌王、伊吾设等及西蕃胡二十七国,盛服珠玉锦罽,焚香奏乐,歌舞相趋,谒于道左。复令武威、张掖士女盛饰纵观,填咽周亘数十里,帝见之大悦。及灭吐谷浑,蛮夷纳贡,诸蕃慑服,相继来庭”的结果就足以看出一二。

隋朝疆域图

与此同时,“丝绸之路”的全线畅通,也能最大化地发挥出其“经济”优势,帮助隋朝建立以“国际贸易”为核心的国际贸易经济秩序。而“隋朝大运河”的成功开凿,无疑便是促进隋朝“国际贸易经济体系”建设的另外一大助力。

正如唐朝著名史学家“杜佑”所说,“运槽商旅,往来不绝”,正是因为隋朝大运河所营造的“水利运输交通网络”,让隋朝的开封、京口、楚州、江都、丹阳、余杭、琢郡等诸多州郡都成了隋朝著名的商贸繁荣城市。

而且从唐朝初期每年都要花费大力气“发近县丁男,塞长茭,决沮淤”的现实情况来看,虽然唐高祖李渊给了杨广一个“炀帝”的“恶谥”,但不可否认,他对隋炀帝所开凿的“隋朝大运河”所起到的重要作用还是极为认可的。否则隋炀帝杨广又怎么会同时还拥有“用之君亲焉,用之君子焉”的“明皇帝”谥号、以及“用之无后者焉”的“闵皇帝”谥号呢?

由于“明皇帝”是杨广的孙子隋恭帝“杨侗”所追封,多少会有些血缘关系在里面,所以在这里不做过多评述,可“闵皇帝”这个谥号却是隋末农民起义军的领袖之一窦建德所追封。且“闵”还是“原其本根,皆是国家百姓,进退皆死,诚可闵伤”之意,意思就是窦建德深知隋朝之所以会覆灭,其实并非只是因为隋炀帝的“大兴土木”,实则还有“突厥”。

正是那个在大业中后期异军突起的始毕可汗,将突厥在短短几年间发展到了“控弦且百万,戎狄炽强,古未有也”的空前强盛程度,从而让隋炀帝面对突厥的威胁之时,还要面对隋末农民起义,进退两难,根本无力阻止。

杨广

简而言之,开凿隋朝大运河会加重百姓负担,这个不假,但是隋炀帝依旧要执意开凿“隋朝大运河”的原因,属实正是因为他意识到了“丝绸之路”重新贯通后所能为隋朝带来的巨大经济利益。而“隋朝大运河”无疑便是能让这“经济利益”扩散到隋朝各地区的最佳助力,使得隋朝不至于出现“地区经济发展程度”不平衡的状态。再者,“开凿隋朝大运河”所能给军事方面带来的好处也是显而易见的,如此一来,既然开凿隋朝大运河能让隋朝更为富强,那又还有什么理由不去开凿大运河呢?只不过由于隋朝大运河刚刚开凿完毕,还没等它发挥出真正的作用之时,原本对隋朝俯首称臣的东突厥却在启民可汗的儿子始毕可汗接替了汗位以后异军突起,变得不再那么安分,拒绝继续向隋朝朝贡。故而隋炀帝也只能是借三次远征当时实力远远比不上隋朝的高句丽来宣扬自己的军事实力,借以对突厥形成震慑,尽可能地减小损失,但面对突厥跟隋朝几乎对等的军事实力,显然效果极为有限,且远征还失败了,那么他还能怎么做呢?

很显然,隋炀帝杨广不想做亡国之君的话,也就只能是积极备战。“增加赋役”实则也只是隋炀帝备战的一个表现罢了。

隋末农民起义形势图

而突厥对隋朝所构成的巨大威胁,百姓能知道吗?他们不知道,隋末农民起义的事件也正因此而发生,看似跟隋炀帝的一系列“大兴土木”决策息息相关,但客观来讲,造成隋朝覆灭的真正原因,终归还是在于突厥。

因此,从客观意义上来讲,如果没有突厥的异军突起,即便开凿大运河会暂时加重百姓负担,但凭借其所营造的“水利交通网络”、以及“丝绸之路”的重新畅通,想要迅速恢复民力也是一点问题都没有的,隋朝也势必会更为富强,属实对隋朝政权的进一步发展有着极为积极的意义。