在人类文明的漫长历史中,太阳始终是神话、宗教和科学的焦点。它每天东升西落,为地球带来光明与温暖,但你是否想过:这颗看似永恒的恒星,究竟能“燃烧”多久?

网络上常有人提问:“太阳已经存在50亿年,它何时会熄灭?”然而,科学家给出的答案却颠覆了常识——太阳从未真正“燃烧”过。

为什么说太阳不会燃烧?

为什么说太阳不会燃烧?要理解“太阳不会燃烧”这一结论,首先需要明确“燃烧”的科学定义。在地球上,燃烧是一种化学反应,本质是物质与氧气结合释放能量的过程。例如,木柴燃烧时,碳原子与空气中的氧结合生成二氧化碳,同时释放光和热。

如果将太阳的核聚变错误归类为“燃烧”,会引发一系列逻辑崩塌:

能量计算失效:假设太阳的能量来自碳氢化合物的氧化反应,其总能量仅能维持约5000年,与地质学证据(地球年龄45亿年)完全矛盾。

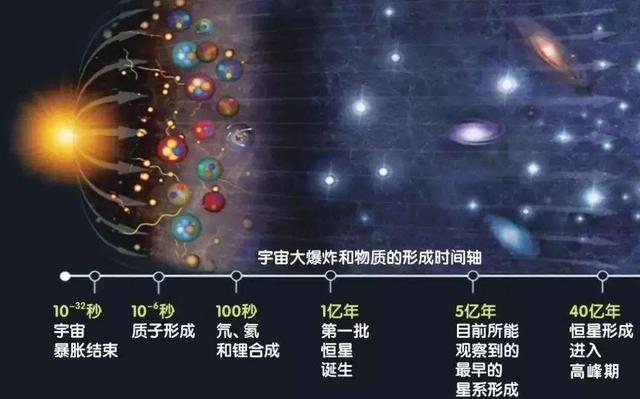

恒星分类混乱:宇宙中存在大量不含氧的恒星(如第一代恒星几乎全由氢氦构成),若必须依赖氧气才能“燃烧”,这类恒星的存在将无法解释。

宇宙演化模型崩溃:恒星通过核聚变合成碳、氧、铁等重元素,这些元素是行星和生命的物质基础。若恒星不进行核聚变,整个宇宙的物质多样性将失去源头。

20世纪初,物理学家一度认为太阳的能量来自引力收缩。直到1920年,英国天文学家亚瑟·爱丁顿提出猜想:太阳的能量可能源自原子核的变化。也就是说,太阳的能量释放依靠的是核聚变。

太阳的核心是一个直径约25万公里的“核反应炉”,这里的温度高达1500万摄氏度,压强是地球海平面大气压的2500亿倍。

在这种极端环境下,氢原子核(质子)以每秒数百公里的速度疯狂运动。根据经典物理学,带正电的质子本应因电磁斥力无法靠近,但量子力学中的隧道效应让它们有微小概率突破屏障,当两个质子距离小于1飞米(10⁻¹⁵米)时,强核力会瞬间将其“粘合”成氘核(含一个质子和一个中子的氢同位素)。

随后,氘核继续与其他质子碰撞,经过一系列复杂反应,最终形成氦核(含2个质子和2个中子)。

这一过程伴随着巨大的质量亏损。根据爱因斯坦的质能方程E=mc²,每合成一个氦核,约有0.7%的质量转化为能量,相当于4.3×10⁻¹²焦耳能量。

看似微小,但每秒钟太阳核心约有6亿吨氢转化为5.96亿吨氦,损失的400万吨质量全部转化为能量。这相当于每秒钟引爆900亿颗百万吨级氢弹,足以点亮整个太阳系。

太阳还能存在多久?

太阳还能存在多久?太阳的“长寿”与其能量来源的效率和燃料储备密切相关。核聚变的能量释放效率远超化学反应——燃烧1千克氢仅能释放约1.4亿焦耳能量,而核聚变1千克氢却能释放6.3×10^14焦耳能量,相当于燃烧效率的450万倍。然而,即便效率如此惊人,太阳的燃料储备也并非无穷无尽。

我们的太阳作为质量1.989×10^30千克的气态巨球,初始氢含量约占73%(约1.453×10^30千克)。但受限于核聚变的触发条件——温度需达到1500万开尔文,压力达2500亿大气压,仅有核心半径25%的内核区域(约占太阳总质量10%)具备热核反应条件。

经计算,这个核反应堆初始装载的"燃料"约为6×10^26吨氢元素。按照目前的消耗速度(每秒6亿吨氢),太阳足以维持核聚变约100亿年。

目前太阳正值46亿岁的主序星"壮年期",其光度相较于诞生时已增强了30%。这种渐进变化源于核心氦灰堆积导致的缓慢收缩:随着核心密度增加,核聚变效率提升,维持着辐射压与引力收缩的微妙平衡。

太阳和地球的命运会如何?

太阳和地球的命运会如何?尽管太阳还能稳定发光50亿年,但这种平衡终将被打破——当核心氢丰度降至约10%时(预计在50亿年后),太阳将开启剧烈演化进程:氢壳层燃烧导致体积膨胀250倍,表面温度降低呈现红橙色,正式进入红巨星阶段。

此时,核心因失去能量支撑而收缩,温度进一步升高,导致外层氢壳层发生剧烈核聚变。外层物质在辐射压力下急剧膨胀,太阳直径将扩大200倍,吞噬水星、金星,甚至可能逼近地球轨道。

与此同时,核心的氦在引力压缩下温度突破1亿摄氏度,触发氦闪——氦核在几分钟内聚变成碳,释放相当于太阳当前亮度100亿倍的能量。这一过程虽短暂,却标志着太阳从“温和的中年”步入“狂暴的晚年”。

在红巨星阶段,地球面临两种可能:若太阳膨胀未完全吞没地球,其剧烈辐射也足以蒸发海洋、剥离大气,将地表烤成熔岩荒漠;若地球被太阳外层包裹,则会因摩擦坠入核心,彻底汽化。

不过,这一灾难发生前,地球可能早已因太阳亮度逐渐增强而不宜居住——约10亿年后,太阳亮度将比现在增加10%,足以煮沸海洋,终结复杂生命。

红巨星阶段结束后,太阳外层物质将抛散成行星状星云,核心坍缩成致密的白矮星。

这颗地球大小的残骸不再发生核聚变,仅靠余热缓慢冷却,最终在百亿年后成为冰冷的黑矮星。届时,太阳系将只剩沉默的星骸与冻结的行星,而地球若未被摧毁,也将成为永远冰封的墓碑。

结语

结语太阳的“燃烧”并非火焰,而是一场持续百亿年的核能史诗。它的光芒诞生于量子世界的概率游戏,终结于引力与热力的终极对决。

或许,未来的文明会带着我们的记忆,跨越星际,寻找新的家园。而太阳的故事,终将和所有恒星一样,化作星云中的一粒尘埃,等待下一场轮回的开启。

核聚变只适合在恒星上运行,其他地方都不具备条件!

几个小时内发现可见星球是不是有类地球已经很简单。有那个美国探测器拍的地球几十亿公里电子图。

可控核聚变

太阳表面是原子能量运动。太阳也有地壳,是不会发光的

造出更快速飞船和几个小时内发现太阳系外类地球都是可以完成的。