西周初年,周王室以"嫡长子继承制"为核心,构建了宗法制度的大厦。这一制度明确规定:周天子的王位必须由正妻所生的长子继承,其他儿子则分封为诸侯。诸侯的爵位同样由嫡长子继承,其余儿子成为卿大夫。如此层层分封,形成一个以血缘关系为纽带的统治网络。然而,这种看似稳固的制度,在周孝王时期被撕开了一道裂缝。

宗法制度的根基与危机

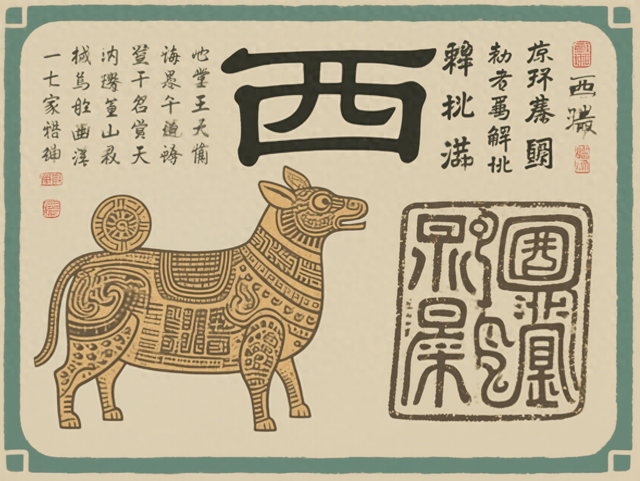

宗法制度的根基与危机周朝建立之初,嫡长子继承制是维系天下的"定海神针"。周武王分封71个诸侯国,其中姬姓宗亲占53个。周公旦制定《周礼》时,更是将"立嫡以长不以贤"写入制度。公元前10世纪的青铜器《大盂鼎》铭文记载:"丕显文王受天有大命",强调周王权源自天命,而嫡长子继承是承接天命的唯一途径。

但这种制度在周共王时期已显危机。据《竹书纪年》记载,周共王为博宠妃褒姒一笑,竟将本属王畿的烽火台土地赏赐给诸侯。这种破坏"溥天之下,莫非王土"原则的行为,让诸侯开始质疑王权的神圣性。到周懿王在位时,《史记·周本纪》直言"王室遂衰,诗人作刺",百姓传唱"烨烨震电,不宁不令"的民谣,暗示天命转移的征兆。

周孝王的非常规上位

周孝王的非常规上位公元前891年,周懿王暴毙,留下年仅7岁的太子姬燮。按照宗法制度,本该由嫡长子继位,但周孝王姬辟方以"主少国疑"为由,在虢国、申侯等诸侯支持下自立为王。这个决定犹如投入深潭的巨石,激起层层波澜。青铜器《师酉簋》铭文记载,孝王继位后立即"命师酉司乃祖啻官",通过重新任命官员巩固权力。

周孝王的夺位并非偶然,而是军事力量较量的结果。他早年受封于槐里(今陕西兴平),长期统领六师军队。西周中期金文常见"王六师""成周八师"的记载,说明孝王掌握着直属武装。与此同时,周懿王时期频繁与犬戎交战,《后汉书·西羌传》称"懿王时,戎狄交侵,暴虐中国",王室军队的损耗为孝王夺权创造了条件。

权力重构的惊险棋局周孝王为巩固统治,实施了三大破格举措:

启用非姬姓人才:破格提拔嬴姓的造父为御马监,这个职位相当于现代的战车部队司令。造父后人后来建立赵国,印证了这次用人变革的深远影响。

改革军制:将传统车战部队改为骑兵建制,《诗经·小雅》中"四牡庞庞,驾言徂东"的记载,暗示战马培育成为国家战略。

扶持新兴诸侯:扶持秦人先祖非子养马,《史记·秦本纪》记载"孝王召使主马于汧渭之间,马大蕃息",这种对边缘部族的扶持,打破了宗法分封的旧格局。

这些改革遭到守旧贵族的激烈反对。青铜器《趩觥》铭文记载,周公后人曾联合九位诸侯"谏王于镐京"。孝王采取分化策略,将反对派首领召公奭的后人迁封至燕山地区,这个事件在《燕侯克罍》铭文中得到印证。

继承制度的致命裂痕

继承制度的致命裂痕孝王晚年试图传位给儿子姬寔,这彻底触动了宗法制度的底线。按照《礼记·王制》规定,诸侯三年不朝即可讨伐。公元前886年,齐、鲁、晋三大诸侯联合起兵,《竹书纪年》记载"诸侯不朝,战于千亩"。这场战役中,周王室虽然取胜,但暴露出军事实力已大不如前。

具有讽刺意味的是,孝王死后诸侯仍拥立周懿王之子姬燮继位(即周夷王)。《史记》记载"孝王崩,诸侯复立懿王太子燮",说明宗法制度仍有强大惯性。但裂痕已经产生,西周晚期的"国人暴动"和"烽火戏诸侯"事件,都可以追溯至孝王时期的制度破坏。

历史长河中的蝴蝶效应周孝王打破继承制的举动,犹如推倒第一块多米诺骨牌。80年后,周厉王因专利政策引发"国人暴动";又过60年,周幽王废嫡立庶导致西周灭亡。考古发现的"清华简"中《系年》篇记载:"周亡王九年,邦君诸侯焉始不朝于周",印证了王权衰落的过程。

这场继承权变革的影响超越时空。战国时期,赵武灵王传位幼子引发沙丘之变;秦始皇不立太子导致二世而亡;甚至汉武帝晚年"巫蛊之祸",都可以看作周孝王打破宗法制度的历史回响。

历史的吊诡之处在于,周孝王本意是强化王权,却意外加速了西周衰落。青铜器《毛公鼎》铭文中的"勿废朕命",原本是周天子威严的象征,到春秋时期却变成诸侯争霸时的空洞口号。这种权力结构的演变,在河南洛阳出土的东周车马坑中可见端倪——诸侯墓葬规格逐渐超越周王。

当我们站在三千年后的今天回望,周孝王的故事不仅是权力更迭的缩影,更是制度与人性的永恒博弈。那些被打破的规矩、被重构的秩序,最终都化作《诗经》中的句子:"高岸为谷,深谷为陵",警示着后来者:任何制度都需要在坚守与变革中寻找平衡。