1976年周总理在北京病逝,他走完了自己波澜壮阔,灿烂辉煌的传奇一生。周总理是我国伟大的无产阶级革命战士,他为祖国和人民奉献出了自己的毕生精力。

对于周总理的离世,举国悲痛,他那崇高的品质,卓越的功勋永远被全国人民铭记于心。

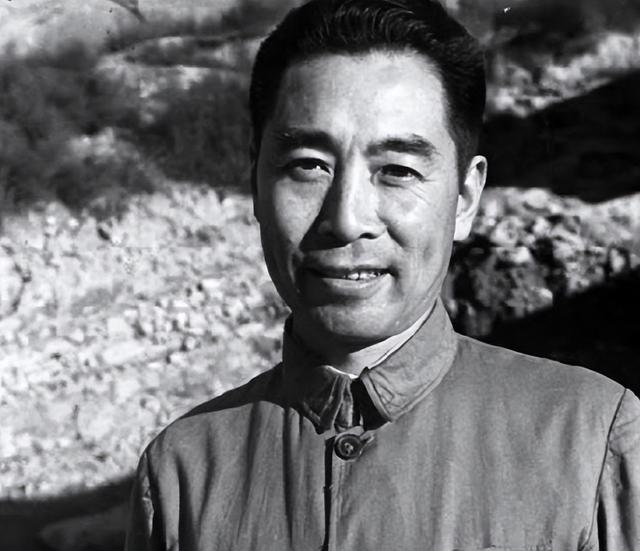

在整理周总理的遗物时,家人从他的上衣口袋里翻出了一张泛黄的老旧照片。照片上是周总理和张云逸等人的合照。在照片的背后写着“劳山遇险,仅存四人”八个大字。

周总理的革命生涯中充满了荆棘与坎坷,他一生遇到过太多次的危险。

其中最为危险的是劳山遇刺事件,这一次刺杀案件中,周总理命悬一线,最终在陈友才等人的掩护下,周总理才躲过危机。

那么这场刺杀事件究竟让周总理陷入到如何的险境中呢?又究竟是谁如此大胆敢刺杀周总理呢?

首先要从这次刺杀事件的背景讲起:1931年,日军侵略我国东三省,导致国民身处水深火热之中。

共产党号召全国人民联合起来,建立统一战线,共同抗击敌人。但是一心独裁的蒋介石,却坚持着自己“攘外必先安内”的错误抉择。

他的一意孤行遭到了国人的指责,就连国民党内部的一些将领们也看不下去了。

在苦劝无果之后,张学良和杨虎城两位将领在西安密谋发动兵变,策划了震惊中外的“西安事变”,通过武力来逼迫蒋介石同意抗击日军。

中共中央在得知此消息后,指派周总理,叶剑英,秦邦宪等一行人组建代表团来到西安以促进该事件的和平解决。

后来经过各方的共同努力,蒋介石答应了团结抗日的要求,张学良和杨虎城也因此释放了他。

这是国共两党的第二次合作,因为有了上一次合作的教训,毛主席和周总理知道这次要将兵权掌握在自己的手里,所以这次合作就是党外合作。

国民党将共产党所在的陕甘宁边区的23个县设为特区,并接受中国工农红军的改编和在武汉等城市设立办事处的要求。

1937年4月25日,在中共中央的一致决定下,由周总理前往西安指导八路军办事处建立的工作。

这一路要途经劳山、甘泉、铜川等地。沿线都是山路,不仅道路非常崎岖难走,而且路途还比较遥远。所以为了帮助周总理能顺利到达,红军用3辆卡车作为代步工具。

为了保证周总理的安全,此次行程全程保密,只有少数的中央领导知道。为了应对突发事件,中央警卫特务局还调派了三十二个精兵组成警卫排。

随同周总理一同前往的还有红军副参谋长张云逸、军委参谋负责人孔石泉、还有周总理的贴身警卫陈友才。

陈有才是1914年出生在湖南的一个穷苦家庭,他个头不高,肤色比较黑,小时候没有上过学,因为自幼就一直帮家里干农活,所以身体比较强壮。

后来参加了革命,在革命斗争中他因为表现的非常英勇,就被任命为周总理的贴身警卫。

陈友才对周总理非常仰慕,他为自己能成为周总理的警卫员而感到无比的骄傲。所以周总理的每次出行,他都会倍加小心,确保万无一失。

这一次也不例外,他知道这次行程途径劳山一带,那地方常年闹土匪,动荡不安,再加上沿线都是山路,非常容易中埋伏,所以他必须做好准备。

于是他想到了一个办法,就是自己跟周总理“互换身份”,自己打扮成周总理的模样,这样如果遇到突发事件也能更好的掩护他撤退。也正是陈友才的这个想法,才帮助周总理渡过了接下来的一难。

当天上午九点,周总理一行人坐上车出发了。一路上都是崎岖的山路,汽车行驶的很慢。

第一辆卡车里坐的是警卫排战士,在出发前陈友才就多次提醒他们此次行程可能有危险,每个人都务必打起精神来,时刻观察周围环境。所以这一路上,战士们都非常的紧张,谨慎,哪怕有一点风吹草动都不会放过。

汽车很快来到了距离延安有60多里的劳山境内。这里重山叠嶂,山上都是密密葱葱的原始森林,地形险峻,人烟稀少,所以就经常有野兽和土匪出没。

这时,陈友才和战士们都打起了百分之一百二的谨慎,他们瞪大眼睛,观察着山上的一草一木,不敢有丝毫怠慢。

突然,在汽车的前方传来了“砰”的一声,汽车的轮胎被打爆了,汽车瞬间急停在路上,车里的众人们也都纷纷失去平衡栽倒在地。

这时陈友才意识到有伏击,他立马大声命令道:全体人员赶紧下车保护周总理。战士们立马跳下车举起枪来反击。

两拨人马瞬间展开了激烈的战斗,周总理面对着突发状况,并没有丝毫慌张,他非常沉着冷静的指挥着战士们战斗:所有人都赶紧散开,躲在汽车后面进行还击。

周总理一边指挥作战一边身手矫健的从驾驶室内跳了出来,他趴在汽车的轮胎旁,观察着战场的情况,大脑飞速的想着解决办法。

这时,陈友才也在仔细的观察着敌人的方位,他发现敌人并没有从四面包抄过来,在车队右侧的有一块空地,穿过空地后就是茂密的树林,进入树林后就有机会躲过敌人的伏击。

他当即就命令几位战士带着周总理从右侧撤离,战士们立马将周总理围住然后迅速往树林撤离。周总理在这危急时刻也向陈友才命令道:尽快突围,摆脱敌人!

为了掩护周总理的撤退,陈友才和战士们奋力还击。敌人这时候发现一个身穿西服,头戴礼帽的人在车头指挥着战士向他们攻击,料想这一定就是周总理,于是他们集中所有火力向陈友才袭来。

这时陈友才不仅不感到恐慌,内心还有些窃喜。看来敌人中了自己的障眼法啊!于是他继续模仿着周总理的语调向战士们下达命令。

战士们不顾生死,奋勇杀敌,击退了敌人一波波的冲击,为周总理的撤退赢得了充分的时间。

但是仅仅不到30人的警卫排哪能打得过上百人的敌军,敌人们靠着人多势众和有利的地形接连不断的发起冲击。

陈友才看着身边的战士们一个个的倒下,万分悲痛,但是他没有一点惧怕,在他的心里早已将自己的生死置之度外了。

当子弹打完后,陈友才拿起大刀就要和敌人肉搏,但是这哪能敌得过敌人的枪支。陈友才身中数枪倒在了血泊中

敌人见击毙了“周总理”立马就冲了上来,当他们从陈友才身上搜到了写着“周恩来”的卡片时,瞬间哇哇乱叫成一片,以为自己真的击毙了周总理。

残忍的敌人为了防止留下活口,在离开前还朝着陈友才等战士的尸体连捅数刀,这才心满意足的离开。

山间传来的激烈枪声惊动了附近红军的通讯班战士,他们火急火燎的向红军参谋部汇报。

得知此消息后,毛主席瞬间慌了神,他匆忙的跑出指挥部,对着警卫员说:

“现在什么也不要顾忌,无论如何都要保证周副主席的安全!”

毛主席一直都是泰山崩于前而色不变的人,此次周总理遇刺却让他万分担忧,可见俩人感情多么深厚。

中央警卫团团长在黄霖的带领下迅速往劳山方向赶去,直到在半路看到摆脱敌人的周总理几人时,他悬着的心才放下来。

周总理看见他们之后,立马让他们赶快到战场增援。可当黄霖赶到时,只见眼前一片惨状,战士们全员牺牲了。

第二天,延安的红军们为陈友才和警卫团的战士们举行了隆重的追悼大会,然而周总理因为要去参加国共谈判而无法参加大会,这也成了他的终身遗憾。

这场刺杀事件震惊了全国,究竟是谁吃了熊心豹子胆敢刺杀周总理?为了给牺牲的战士们和全国人民一个交代,中共中央下令务必要查明真相,惩办凶手。

但是这个艰巨的任务会给谁呢?众人们思前想后最终确定了一个合适人选,那就是被誉为“第一个进入延安的红军”—谢滋群。

谢滋群曾在同年的一月份完成了一个重要的侦破任务,就是为中国共产党入驻延安进行侦察工作,确保其安全。

在这项任务中,谢滋群非常谨慎小心,认真负责,他带领几名战士乔装打扮来到延安,通过多方面的走访打听确保城内没有国民党部队后才通知中共中央。在他的努力下中共中央顺利的在延安扎稳脚跟。

谢滋群深知此次任务责任重大,而且自己要在最短的时间内侦破案件,惩办凶手,这样才能给战士和人民一个交代。

但是这次案件事发突然,再加上发生在深山老林中,所以没有任何线索,一时间就连经验丰富的谢滋群也变得手足无措起来,但是他相信放大调查范围一定能寻找到蛛丝马迹。

他认真思考了这件事情的来龙去脉,得到了三种结论:

刺杀周总理的可能会是日本特务,他们不想让国共两党合作。第二种可能,就是土匪们干的,他们想抢夺财物,绑架勒索。

为了确定凶手,谢滋群采取一一排除的方法。

他首先将调查重心放到了第一种可能上,但是很快他就发现日军刺杀周总理的可能性很小,因为劳山地处偏远,人烟稀少,即使是本地人对那片地方都很陌生,日军的特务肯定不会想到这一点。

那么剩下的只有一种可能了,凶手就是当地的一些残暴土匪们。

这些土匪常年盘踞在深山老林中,他们占山为王,为非作歹,不停抢劫来往的路人,欺压当地的百姓,附近的人民群众早已对他们恨之入骨。

但是这些土匪们非常狡猾,他们熟悉当地的环境,想要找到他们的踪迹是非常难的。

谢滋群知道想法总比困难多,调动当地人民群众的力量,一定会找到一些有用的线索。于是他开始整天整夜的挨家挨户的走访当地的居民。

黄天不负有心人,经过不懈努力的他终于找到了名叫李老汉的目击者。

他告诉谢滋群自己当天正在山里放牧,突然听到了一阵激烈的枪响,害怕的他没敢上前观看,只能模模糊糊的看到山上的一群土匪,这群土匪就是盘踞在延安南部的黄龙山中。

得知此消息的谢滋群惊喜万分,但是为了防止打草惊蛇,他决定在做好一切部署前先不要贸然行动。

要想将这些土匪一网打尽,首先要揪出他们安排在延安城的密探,在谢滋群严密的调查中,他们很快就锁定了一个人,此人就是冯长斗,延安南门的一个坐探,正是他向土匪泄露了周总理的行程。

通过对冯长斗进行审问得知,黄龙山中的土匪头子名叫李青伍。此人这次刺杀周总理的目的,是为了壮大自己的名声,他认为如果自己能刺杀了大名鼎鼎的周总理,那么一定会得到别人的赏识。

在掌握到准确消息后,谢滋群立马报告给了中共中央。在中共中央的命令下,红军包围了黄龙山的土匪窝,将残暴的土匪一一消灭了,李青伍也被就地处决。