在城市建设的宏大版图中,地下空间的合理规划与高效利用,正逐渐成为衡量城市现代化水平的关键指标。最近,广州市在城市基础设施建设领域取得了一项重大突破 —— 历经八年精心雕琢,广州市环城管廊、广花管廊、天河智慧城管廊和琶洲西区管廊这四大综合管廊项目,已全面竣工并正式投入使用。这一成果的落地,犹如为城市注入了一针 “强心剂”,彻底激活了城市地下空间的活力,为城市的稳定运行与长远发展筑牢了坚实根基。

截至当下,广州市投入运营的管廊总里程已达 175 公里,累计有 688 公里的各类管线成功 “入驻” 这些管廊。它们与现有的管廊共同编织成一张 “一环 N 射多区域” 的庞大网络,稳稳守护着城市的供电、供水、通信等关键 “生命线”,确保城市各项功能的正常运转。

综合管廊,作为城市隐藏在地下的 “神秘守护者”,其建设意义深远。它通过将各类管线集中敷设,极大地降低了外力对管线的损害风险。过去,管线维修常常伴随着频繁的破路开挖,不仅严重影响城市交通秩序,还耗费大量的人力、物力和时间成本。如今,运维人员能够直接深入管廊内部开展检修工作,轻松避免了反复开挖路面的麻烦,有效延长了管线的使用寿命,显著增强了城市应对各种风险的韧性。此外,综合管廊通过科学规划管线布局,缩小了管线间的安全间距,释放出大量宝贵的地下空间,为城市未来的建设和发展储备了充足的资源。与此同时,它还助力 “架空线” 顺利下地,让城市的天际线更加整洁美观,进一步提升了城市的整体形象和土地价值。

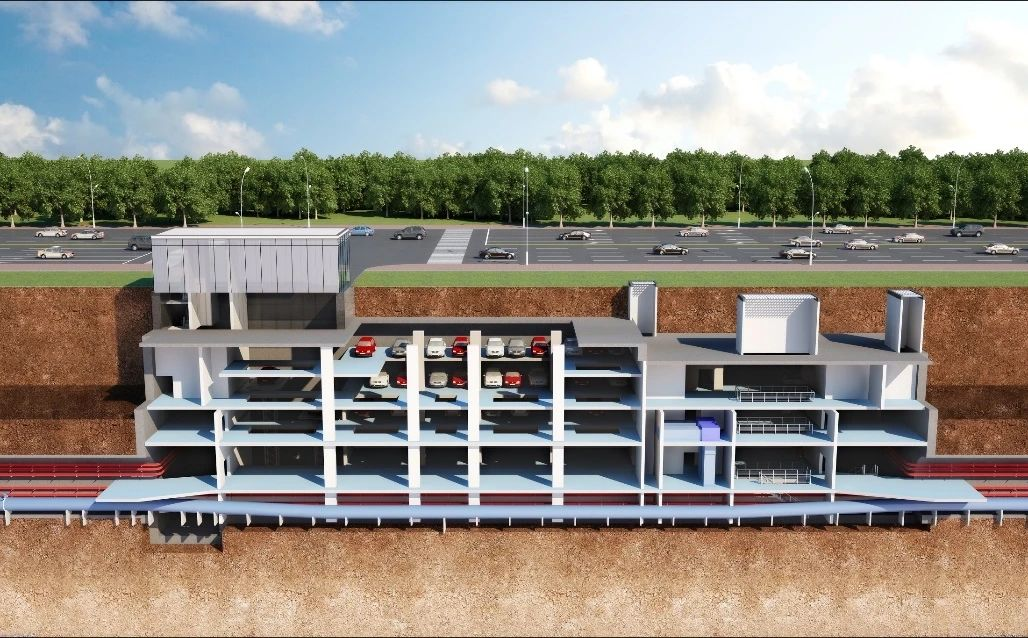

地下管廊主要包含综合管廊和缆线管廊等,它就像是一座深埋在地下的巨型 “宝藏收纳库”,将电力、通信、广播电视、给水等维系城市正常运转的 “生命线” 管线收纳其中。对于这些管线来说,进入管廊不仅能免受外部施工的干扰和破坏,还能借助先进的信息化、可视化、智慧化管理手段,实现高效、精准的运维。综合管廊的概念最早源于法国,1832 年法国爆发霍乱,这场灾难让人们深刻认识到城市公共卫生系统建设的重要性。1833 年,巴黎开始大规模建设以下水道为主体的地下廊道,并在后续的发展中不断扩充完善,逐步将给水、电力、通信等市政管网纳入其中,最终形成了一套较为完备的地下管道体系。对于城市而言,管线入廊后,由于不再受到外界的破坏,安全间距得以大幅缩小,从而释放出更多的地下空间用于后续开发利用,同时也推动了高压线入地,让城市面貌焕然一新。

广州,因其复杂多样的地质条件,素有 “地质博物馆” 的称号,这无疑给地下管廊的建设带来了巨大挑战。在施工过程中,建设者们不仅要面对复杂多变的地质状况,保障地面建筑物的安全,还要克服穿越珠江、多次穿越运营地铁和建筑物等难题。部分管廊沿线还存在溶洞广泛发育或煤矿采空区等复杂地质情况,并且施工过程必须充分考虑对市民日常生活和出行的影响,尽可能减少对城市正常秩序的干扰。

尽管面临重重困难,但广州的四大管廊项目却各具特色,成果斐然。环城管廊全长 45.7 公里,是国内规模最大、里程最长的随轨综合管廊。它以独特的 “O” 形环绕海珠、天河、白云、越秀、荔湾五区,串联起 29 座变电站、12 座自来水厂、加压泵站以及多个通信枢纽。该项目创新采用 “管廊 + 地铁” 共建模式,与地铁 11 号线同步施工,共享地质勘探、交通疏解等资源,成功降低重复建设成本超过 30%。环城管廊内设有独立的供水舱室,构建起 “双水源” 互为补给的供水网络,为市中心的供水安全提供了双重保障;同时还设立独立的高压电力舱,形成 “双回路 + 备用线路” 的供电架构,显著提升了城市供电的可靠性,极大地增强了中心城区供电、供水和通信的保障能力与应急响应速度,实现了全市相关资源的综合调配和远程监控。

广花管廊全长 15.79 公里,与广花快速路改造工程同步推进,实现了交通与管线建设的协同发展。通过拓宽车道、建设立体交通、增设慢行系统并取消主线红绿灯,原本需要 90 分钟的通勤时间大幅缩短至 30 分钟,通勤效率得到了质的飞跃。该管廊集成了电力、通信、供水等多种管线,为白云机场、广州北站两大交通枢纽提供稳定的能源支持。借助高精度监测仪器和视频监控系统,广花管廊能够实时监测环境和管线状态,及时发现并预警异常情况,成为粤港澳大湾区基础设施互联互通的示范项目。

天河智慧城管廊全长 16.95 公里,覆盖广州国际金融城、天河智慧城等数字经济发展的核心区域。它与广佛环线智慧城站厅共同开发地下空间,配套建设地下停车场、地下商场、环卫站以及便民服务设施等,这些商业设施可租赁、可销售、可抵质押,有效缓解了城市土地供需紧张的矛盾,充分挖掘和利用了管廊空间,提升了管廊自身的经济效益。管廊内部配备了先进的智能运维系统,融合了地理信息系统(GIS)技术、物联网技术、移动通信技术、大数据和云计算等前沿技术,实现了信息汇聚、资源共享、安全监控以及应急决策的智能化和自动化,全力打造技术领先、功能完备的 “智慧管廊”。

琶洲西区管廊全长 7.12 公里,深度融入琶洲数字经济试验区,为阿里巴巴、唯品会等行业龙头企业提供坚实的基础设施保障。该项目首创 “管线 + 数据” 双集约模式,不仅容纳了电力、给水、通信等传统管线,还预埋了 5G 微基站、物联网感知设备,构建起 “地下智慧管网 + 地上数字生态” 的协同发展网络。借助信息化监管平台,运用物联网、人工智能、数据挖掘、知识管理等技术,接入多个系统对地下综合管廊的运行状况进行实时监测和精准控制,实现了地下管网设施的精细化管理,能够迅速处理各类安全事件,为琶洲数字经济试验区的蓬勃发展保驾护航。

目前,广州市已初步构建起 “中心环线 + 放射干线 + 区域支线” 的立体管廊网络。展望未来,广州将持续推进管廊建设与智慧城市建设的深度融合,不断完善城市地下 “生命线” 系统,为打造宜居、韧性、智慧的现代化城市添砖加瓦,推动城市向着更高质量的发展目标迈进。