你相信吗?曾经,全世界都在嘲笑一个中国企业家“癞蛤蟆想吃天鹅肉”。他,用120亿巨资,买下了一个濒临破产的国际汽车巨头——沃尔沃。这个人,就是吉利汽车的掌舵人,李书福。如今,十几年过去了,当初的嘲笑声早已被惊叹声取代,吉利不仅成功“复活”了沃尔沃,还打造了一个又一个响亮的汽车品牌,成为中国汽车工业的传奇。但这背后,究竟是怎样的商业奇迹?又是怎样的胆识和魄力?让我们一起揭开这层神秘的面纱。

2010年,当李书福正式宣布收购沃尔沃的消息传出时,全球哗然。当时的吉利,在国内汽车市场虽然有了一席之地,但与国际巨头相比,实力悬殊。很多人认为,这是一场豪赌,一场注定失败的豪赌。沃尔沃,曾经的汽车工业王者,在福特手中,却多年亏损,成为了烫手山芋。连福特都无法驾驭的品牌,一个中国企业凭什么能够成功?

质疑声此起彼伏,媒体纷纷报道,用词之尖锐,毫不留情。有人说李书福是“痴人说梦”,有人说这是“螳臂当车”,更有甚者,将这次收购与中国足球队出线几率相提并论,可见当时舆论的负面程度。120亿的巨额收购款,更是加剧了外界的担忧。吉利当时一年的净利润才8.79亿元,这意味着,按照当时的盈利水平,吉利需要不吃不喝67年才能偿还这笔债务!

然而,李书福却坚定地走着自己的路。他深知,这不仅仅是一场商业并购,更是中国汽车品牌走向国际舞台的一次伟大尝试。他赌上的是吉利的未来,更是中国汽车工业的未来。

那么,李书福究竟是用什么“魔法”,将这不可能完成的任务变成现实的呢?

首先,他拥有非同一般的远见卓识。在收购沃尔沃之前,李书福就意识到,中国汽车工业要想真正崛起,必须依靠技术创新和国际合作。收购沃尔沃,不仅仅是为了获得一个品牌,更重要的是为了获取其先进的技术、管理经验和国际市场渠道。

其次,他拥有强大的执行力。为了筹集收购资金,他四处奔走,不仅获得了国内银行和地方政府的支持,甚至还从民间借贷筹集了资金,甚至令人难以置信地从卖掉沃尔沃的福特那里贷款了两亿美元!这其中,蕴藏着他过人的商业手腕和强大的谈判能力。

再次,他采取了巧妙的双品牌战略。收购沃尔沃后,他没有将沃尔沃与吉利进行简单的融合,而是坚持“吉利是吉利,沃尔沃是沃尔沃”的独立发展模式。他尊重沃尔沃的品牌文化和技术优势,保持其独立性,同时利用沃尔沃的技术和平台,提升吉利的研发能力和产品竞争力。

这种战略,避免了品牌同质化,最大限度地发挥了双方各自的优势。沃尔沃继续保持其高端品牌定位,而吉利则专注于自主品牌的发展。这种“兄弟”而非“父子”的关系,让双方都获得了最大的利益。

2013年,吉利与沃尔沃共同成立了吉利汽车欧洲研发中心(CEVT),汇聚了来自全球各地的顶尖汽车工程师和管理人才。这个研发中心,成为了吉利技术创新和产品开发的重要引擎。

CEVT的建立,更像是一个技术孵化器,不仅为沃尔沃研发新车型,更重要的是,它催生出了吉利自主研发的CMA和SPA两个模块化架构平台。这两个平台,就像两个高效的“乐高积木”,可以根据不同的需求,快速搭建出各种车型,极大地缩短了研发周期和生产成本。

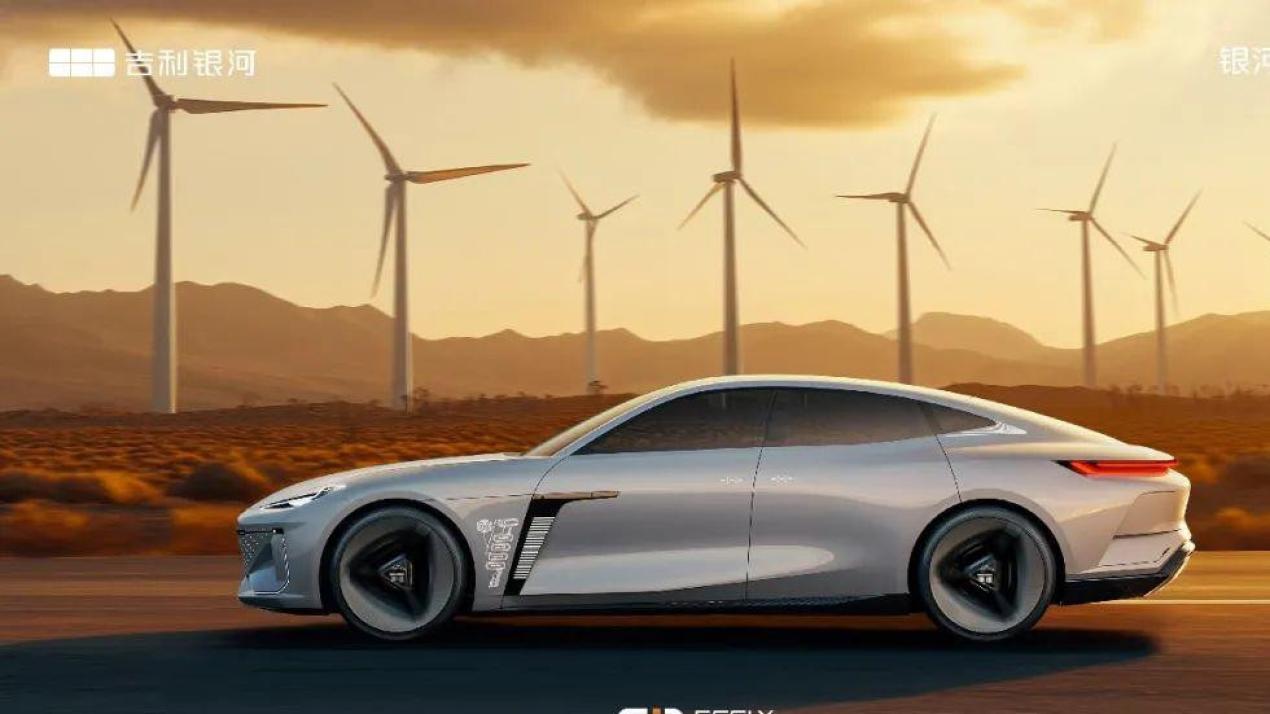

领克品牌的诞生,便是CMA平台的最好证明。凭借着领先的技术和时尚的设计,领克迅速崛起,成为中国高端汽车市场的一匹黑马。2022年,领克汽车销量超过20万辆,足以证明CMA平台的成功。

而SPA平台,则为沃尔沃提供了强有力的技术支撑,帮助沃尔沃的产品线进一步拓展,并提升了产品的竞争力。

值得一提的是,吉利收购沃尔沃后,并没有止步于此,而是将触角延伸到全球市场。吉利陆续收购了宝腾汽车和莲花汽车等海外品牌,进一步扩大了其全球影响力。

通过收购和整合,吉利汽车集团形成了一个强大的品牌矩阵,涵盖了从经济型汽车到高端豪华汽车的不同细分市场。沃尔沃不仅扭亏为盈,而且销量持续增长,2021年全球销量达到69.6万辆。在2022年6月,沃尔沃汽车的股价为6.64美元,市值为197.9亿美元,这与当初18亿美元的收购价相比,增长了近十倍!这充分证明了吉利收购沃尔沃的成功。

如今,吉利汽车已成为中国汽车行业的一面旗帜。它不仅证明了中国汽车品牌的实力,也为中国企业走向国际市场树立了榜样。

回顾李书福与沃尔沃的结合,我们看到了中国汽车企业在全球舞台上竞争的勇气和实力。那些曾经的质疑和嘲讽,如今都变成了对李书福及吉利的赞叹。从“癞蛤蟆想吃天鹅肉”到“中国汽车的奇迹”,这不仅仅是一次成功的商业并购,更是一个关于梦想、毅力、战略和执行力的传奇故事。它告诉我们,只要拥有清晰的战略眼光、不懈的努力和强大的执行力,即使面对再大的挑战,也能取得最终的成功。

更重要的是,李书福的成功,不仅仅是吉利一个企业的成功,更是中国汽车工业的成功,是中国企业走向国际舞台的成功。它鼓舞着更多的中国企业家,勇敢地追逐梦想,走出一条属于自己的成功之路。 这120亿的投入,不仅拯救了一个国际品牌,更塑造了一个中国汽车工业的传奇,这其中蕴含的商业价值和社会意义,远超金钱所能衡量的范围。 数据证明一切,吉利收购沃尔沃,无疑是一场成功的商业冒险,更是一次中国汽车工业的伟大胜利!

一个久耕的汽车品牌,收购价120亿,而且是工况复杂的油车,到手就有一套成熟的研发技术。反观电车,电池,四条胎胎,几块大点的屏幕,凑合装个冰箱,动不动就投资上千亿,这还玩的是车吗?真有那个价值?水真深。

吹,你知道当年沃尔沃老板是怎么谈收购的事的 吗?你出多少钱也改变不了沃尔沃是沃尔沃的事实,你只能负责出钱分利润,沃尔沃的技术与你一毛关系都没有。

赚了什么?赚了沃尔沃淘汰的技术用在了吉利上,真正就沃尔沃品牌来看,根本就是血亏

13年换车(当时开的3.5的汉兰达)的时候,也去看了xc90(家里亲戚有台沃尔沃的s80,我开过半个多月,感觉很不错的),结果全系都没有四驱,去看了路虎,把我和老婆还有四儿子店的销售锁在车里半个小时(试驾完了打不开车门车窗,搞了半个小时打开后门爬出去的),后面买了美国的傻大黑粗。

净利润8.79亿,120亿要不吃不喝67年才能还完?小编假酒喝多了吧。

只是买了汽车部分,卡车才是沃尔沃的灵魂

具体多少不知道,反正赚麻了[doge]

网页百分之九十五的文章都会有一句“值得一提的是”……该篇文章属于垃圾冗文。

莲花和宝沃算是夭折了

沃尔沃的技术没给吉利,可悲,买了个空壳。

拿银行的钱进行赌博而已,输了也没事,就像许家印一样欠几万亿也活的滋润。

上汽投资100亿研发汽车有结果吗?

赚了个寂寞[笑着哭]

只有土地不会进化,值得收购,其它机械的电子的都是衣不如新[呲牙笑]

极星不是都垮掉了吗?

收购的是沃尔沃小汽车。其实沃尔沃的核心是重卡,那个收购不了。

瑞典沃尔沃破败了,李书福都在减持

新能源不这么快异军突起,国家肯定就大力扶持了可惜时也命也

当年的老大哥奇瑞长城都没能力去收购,谁给他贷的款,严查给他贷款的人。别像许家印一样

感觉沃尔沃家用车这块优势是安全,其它的只能说是中规中矩,没啥显著的!吉利收购它,能增加自身的品牌性,然后学习他的技术。营销,采购等沃尔沃比吉利不是一般的拉胯,要不也不会赔钱!后来吉利把沃尔沃技术玩明白了,安全也学到了精髓!出了一款连自己都打的星越L,然后就不要沃尔沃了!现在又在电车这块对标(碰瓷)比亚迪,销量也是狂涨!

收购沃尔沃,不仅仅是为了获得一个品牌,更重要的是为了获取其先进的技术、管理经验和国际市场渠道。 既然是这样的先进技术 管理经验 为什么收购之前亏损严重呢

这么多年了还是没掌握住,说的这么好听沃尔沃是沃尔沃,百分百收购也只是买了个名字

加油

支持国货,爱我中华

垃圾汽车。

上演真实版本的蛇吞象!!!!!!!!

不知道吉利有没有用上沃尔沃的技术

咳咳

再利害的企业家都需要一个好的投资环境

赶快卖掉,要不然成负担

东西太好了,就像火箭质量是好,老百姓买不起,基数太低撑不起市场[笑着哭]

十年了,依旧看起来是新款[呲牙笑][呲牙笑][呲牙笑]跟我的英菲尼迪一样,几年了都傻傻分不清楚到底改款没[笑着哭][笑着哭]

第一眼看成了沃尔玛

事实证明,那个 自称金融学家的狼教授是错的,就这么简单

然后有了宝华韦健风味音响[笑着哭]

领克名字难听车标难看

领克是不是沃尔沃的换壳车

光给吉利提升品牌价值,就值回票价了

买下后用了多少高仿品代替正品??音响w变成vv

吉利有什么技术,如果吉利是技术,那中华呢?!

小编要么马虎,要么数学差劲。[呲牙笑]

认知层面不同

从沃尔沃挖走多少人呢

xc90和s90 如果上一款3.0T发动机,销量应该提升不少。

赶上了好时代,中国那些年正是各个行业发展时代,24、25年怎么不吹了哪?

真正的全球企业家!

沃尔沃很好吗 现在的电动车都比他超前了不知几倍了 不要再拿以前的桑塔纳的思想 来评判对比现在的技术了

难怪斯福这么生气,一百多亿培养的人才,被挖了墙角

領克過去式了一天卖不了几台,慢慢就消失了

老李确实是汽车行业牛逼人

蛇吞象成功

按照一年30万辆销售额,单价32万10年销售额9000亿,利润算4成,3000亿,加上技术什么,翻了30倍都不止,股价也上涨了,品牌销量也多,

沃尔沃100亿太亏了,福特太笨,没办法,

借我5000万创业吧,我创立一家奶茶连锁品牌,加盟商赚不赚钱我不知道,但是品牌方收加盟费,设备材料费,扣点等很赚钱[得瑟][得瑟][得瑟]