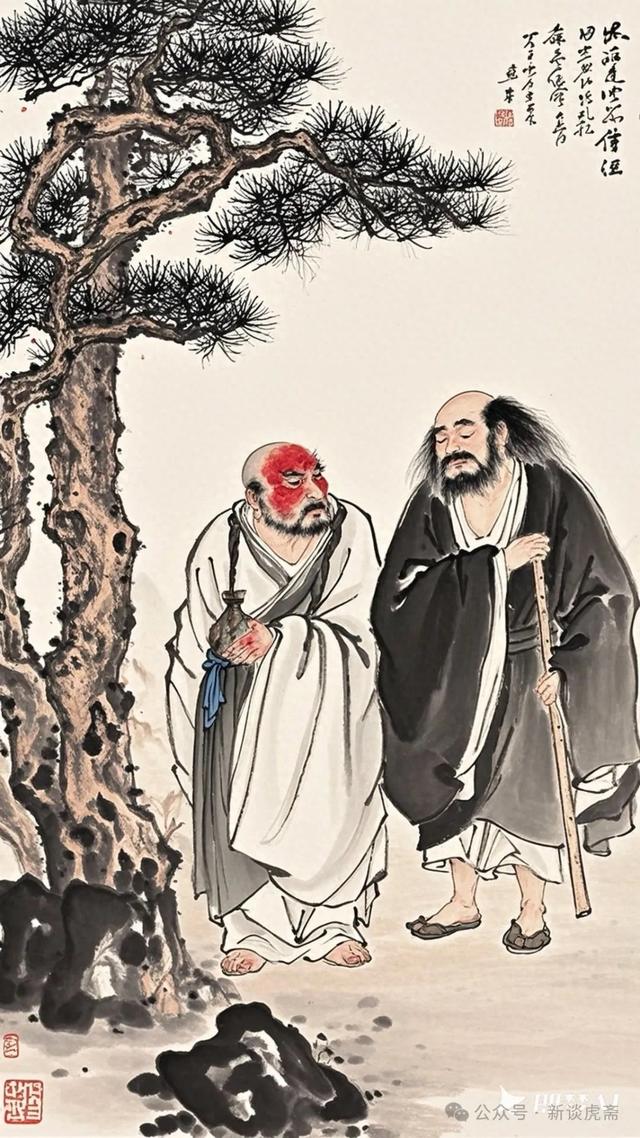

癞头和尚与跛足道人 | 即梦

【红楼梦·好了歌】

世人都晓神仙好,惟有功名忘不了!

古今将相在何方?荒冢一堆草没了。

世人都晓神仙好,只有金银忘不了!

终朝只恨聚无多,及到多时眼闭了。

世人都晓神仙好,只有娇妻忘不了!

君生日日说恩情,君死又随人去了。

世人都晓神仙好,只有儿孙忘不了!

痴心父母古来多,孝顺儿孙谁见了?

癞头和尚与跛足道人是《红楼梦》中贯穿始终的神秘人物,其形貌丑陋却神通广大,身份玄妙而虚实难辨。在《红楼梦》的神话架构与现实叙事之间,二人如两根金线,将太虚幻境与人间悲剧串联成命运之网。翻开红楼命簿,癞头和尚与跛足道人这对阴阳判官共计显灵十二次,他们像两条黑白无常的锁链,将金陵十二钗的命数串成血色珠串。

苏州阊门 | 2023-10-1.谈虎斋影像.癞头和尚第一次现身处

红楼双煞的十二次现身

据庚辰、甲戌本前八十回的文本统计,癞头和尚与跛足道人共出现12次。

1. 第一回(2次)

僧道携玉入世(甄士隐梦中)

癞头和尚与跛足道士于太虚幻境携通灵宝玉下凡,预言“以泪偿灌”神话(神瑛侍者与绛珠仙草的前世因缘)。

现实点化甄士隐

甄士隐抱女儿英莲(香菱)遇僧道,和尚预言英莲“有命无运,累及爹娘”,并唱《好了歌》暗示贾府兴衰。

2. 第三回(1次)

黛玉口中提及

林黛玉自述幼时癞头和尚欲化她出家,警告“若要好时,除非从此以后总不许见哭声;除父母之外,凡有外姓亲友之人一概不见”,暗扣“还泪”宿命。

3. 第七回(1次)

宝钗谈冷香丸来历

薛宝钗向周瑞家的解释冷香丸药方,称药方为“秃头和尚”所赠,暗示僧道对“金玉良缘”的介入。

4. 第八回(1次)

通灵宝玉镌文

癞头和尚在通灵宝玉上镌刻“莫失莫忘,仙寿恒昌”,与宝钗金锁“不离不弃,芳龄永继”形成金玉良缘的谶语。

5. 第十二回(1次)

风月宝鉴

贾瑞病危,跛足道士赠“风月宝鉴”警示情欲虚妄,贾瑞未听劝诫照正面纵欲而亡。

6. 第二十五回(2次)

救治宝玉与凤姐

宝玉、凤姐遭马道婆巫蛊,癞头和尚与跛足道士以通灵宝玉持诵驱邪,口诵偈语:“沉酣一梦终须醒,冤债偿清好散场。”

脂砚斋批注:“僧道为通部大纲,此处点明。”

7. 第二十九回(1次)

清虚观张道士提及

张道士(贾府旧仆出家)称曾见癞头和尚云游。

8. 第五十七回(1次)

邢岫烟提及

邢岫烟回忆幼时癞头和尚预言她“富贵贫贱皆由命”,与薛蝌姻缘伏笔相关。

9. 第六十六回(1次)

点化柳湘莲

柳湘莲因尤三姐自刎出家,跛足道士于破庙中点化:“来自情天,去由情地。前生误被情惑,今既耻情而觉,与君两无干涉。”

10. 第八十回(1次)

救香菱

香菱病重,脂批提示后文癞头和尚将现身救其脱离苦海(程高本删去此情节)。

命理司的阴阳判官

胡适在《红楼梦考证》中指出,这对僧道实为"曹雪芹的命运具象化"。他认为太虚幻境薄命司的判词过于抽象,需要具象的"人间执行官"。

鲁迅在《中国小说史略》中则将其比作"古希腊戏剧中的歌队",认为他们的疯话实为"超越叙事层的上帝视角"。

俞平伯在《红楼梦辨》中另辟蹊径,指出癞僧属阳主生,跛道属阴主死。他统计发现:癞僧七次出现皆关联新生(如送玉、度英莲),跛道六次现身均涉及死亡(如贾瑞、柳湘莲)。

朱自清在《红楼梦札记》中注意到,僧道每次出现必伴水声(雨夜、渡口、溪边),暗合"流水落花春去也"的谶语。

钱锺书在《管锥编》中揭示更深层隐喻:癞头象征智慧圆满(佛家肉髻),跛足暗喻道法自然(庄子支离观)。这对看似残缺的组合,实为佛道合流的完美法相。他们的癫狂跛行,恰是勘破红尘的最佳姿态。

张爱玲通过版本对比与文本细读,揭示:

1、僧道是《红楼梦》原稿的“隐形结构”,其预言功能与宗教象征贯穿全书。

2、程高本因审美倾向与时代局限,弱化僧道角色,割裂了原作的哲学框架。

3、《风月宝鉴》的书名演变暗示曹雪芹创作重心从“宗教警世”向“家族兴衰”的转移,但僧道仍是理解其思想的关键。

风月宝鉴的两面性

连山纹宝鉴 | 南越王墓博物馆.2024-10-3.斋主摄

这对僧道酷似现代游戏里的NPC。他们不断给主角派发"支线任务":甄士隐接到的"出家任务",贾瑞领取的"续命道具",宝玉获得的"护身符"……可惜红楼众人总选错选项,导致剧情走向悲剧结局。

他们的十二次显灵,构成十二道轮回考验。就像希腊神话中卡戎的渡船,每次摆渡都是对红楼世界的因果清算。当最后一回跛道在急流津度化贾雨村,实则是为整部红楼按下重启键——所有恩怨情仇,终将随甄士隐的"解注"而重归太虚。

这种叙事设计,让《红楼梦》跳脱才子佳人的俗套,升华为对宿命论的终极叩问。正如俞平伯所说:"双煞是曹公布下的天地棋眼,所有金钗都是他们指间的黑白棋子。"而我们每个读者,何尝不是在被命运之僧道点化的红楼梦中人?

癞头和尚与跛足道人 | 即梦

二人以“神出鬼没”的方式推动关键情节转折,如甄士隐出家、贾瑞之死、黛玉病根等,形成“草蛇灰线”的伏笔结构。

二人虽屡次试图度化人物(如黛玉、贾瑞),但最终皆以失败告终,暗示个体命运的不可逆转性与“自我选择”的重要性。

癞头和尚与跛足道人,恰似两面"风月宝鉴":正面映照的是神仙点化的虚妄,背面投射的是人间苦难的真实。他们的每一次现身,都是对"好了"哲学的残酷演绎——在"好便是了,了便是好"的循环中,个体的挣扎终究沦为命运的注脚。这种对生命本质的追问,使《红楼梦》超越了普通世情小说的范畴,成为一部直指人心的哲学史诗。当我们在"满纸荒唐言"中读到"一把辛酸泪"时,或许正应了那僧道最后的谶语:"沉酣一梦终须醒,冤孽偿清好散场。"

《红楼梦》第五回《红楼梦曲·收尾·飞鸟各投林》,是曹雪芹对全书命运的终极隐喻

为官的,家业凋零;富贵的,金银散尽;

有恩的,死里逃生;无情的,分明报应;

欠命的,命已还;欠泪的,泪已尽。

冤冤相报实非轻,分离聚合皆前定。

欲知命短问前生,老来富贵也真侥幸。

看破的,遁入空门;痴迷的,枉送了性命。

好一似食尽鸟投林,落了片白茫茫大地真干净。

参考文献:

曹雪芹: 红楼梦(脂砚斋评本)

胡适:红楼梦考证

俞平伯:红楼梦辨

鲁迅:鲁迅全集

周汝昌:红楼梦新证