失去与新生:那些我们与哀伤共处的日子,如何才能更好地前行?

母亲骤然离世,那一年夏天仿佛被凝固成了永恒的灰色。三个月后,父亲的再婚消息像一道闪电,劈开了我本就支离破碎的世界。我无法接受,这算不算对母亲的背叛?对逝去的爱,我们该如何告别?

难以言喻的痛:初期的迷茫与麻木

最初,我没有崩溃大哭,而是陷入了漫长的麻木。 仿佛世界被按下了静音键,悲伤被隔绝在某个遥远的角落,我机械地生活着,学习、工作,一切如常,却又感觉一切都不对劲。 我拼命地用学业来填补内心的空洞,却发现无论我多么努力,都无法将母亲从记忆中抹去。那份痛,藏在心底深处,像一颗缓慢生长的肿瘤,悄无声息地侵蚀着我的生活。 难道这就是人们常说的“悲伤迟钝”?

学业与疗愈的交织:在研究中寻找答案

在香港中文大学攻读博士期间,我幸运地遇到了我的导师陈志豪教授。他研究的领域正是丧亲之痛。在与教授的交流中,我逐渐意识到,我的经历并非个例。 我们每个人面对失去的方式都不同,悲伤的程度和持续时间也各不相同。 这给了我莫大的安慰,也让我决定将我的研究方向转向这个被很多人忽视的领域。

我开始在个人公众号上分享自己的故事,没想到竟吸引了44位同样经历过丧亲之痛的朋友。他们中,有33位是女性,11位是男性,大部分是独生子女,年龄从10岁到30岁不等,平均丧亲时间是5.37年。 和他们交谈,我仿佛看到无数个“我”在不同的时空里挣扎,哭泣,然后慢慢地,学会了与哀伤共处。

倾听与理解:44个故事,44种疗愈方式

在与这些朋友的访谈中,我听到太多令人心碎的故事:有的父母因意外离世,留下年幼的孩子独自面对生活的巨变;有的子女看着父母在病痛中逐渐消逝,却无力阻止;有的家庭因为丧亲而支离破碎…… 他们的经历告诉我,丧亲之痛并非一蹴而就就能治愈,它是一个漫长而复杂的过程,需要时间,需要理解,更需要学会与之共存。 我们无法改变过去,但我们可以选择如何面对未来。

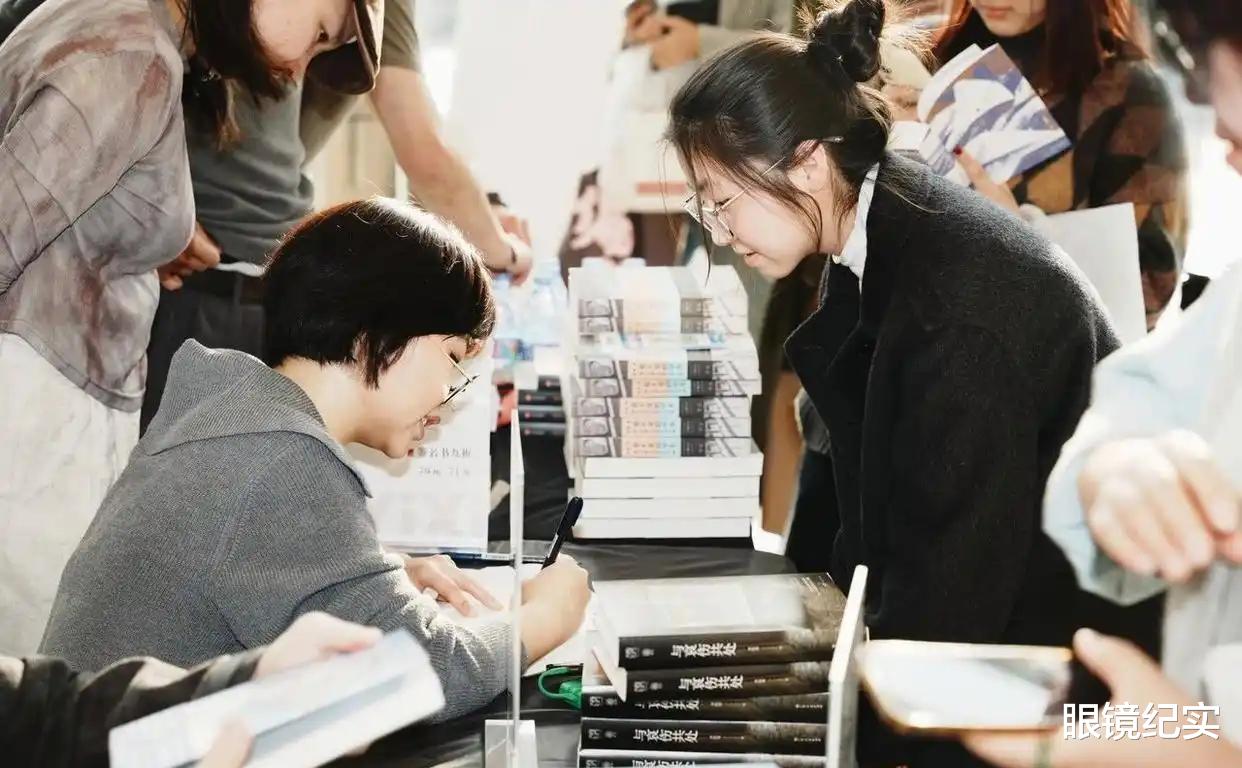

《与哀伤共处》:放下执念,拥抱新生

最终,我完成了我的博士论文,并出版了《与哀伤共处》一书。书中,我结合自己的经历和研究成果,探讨了丧亲之痛的多种表现形式,以及不同的应对策略。 我试图告诉大家,悲伤不是洪水猛兽,它只是生命的一部分,重要的是学习如何与它和平相处。 或许我们无法完全消除悲伤,但我们可以学会接受它,理解它,并从中汲取力量,继续前行。 我们或许会带着伤痕继续生活,但这些伤痕也成为了我们生命的一部分,它们提醒我们曾经的爱,曾经的痛,以及我们如何一步步走过那些黑暗的日子,最终走向光明。

我们该如何更好地面对失去?你有什么经验可以分享吗?请在评论区留言,让我们一起探讨,一起成长。