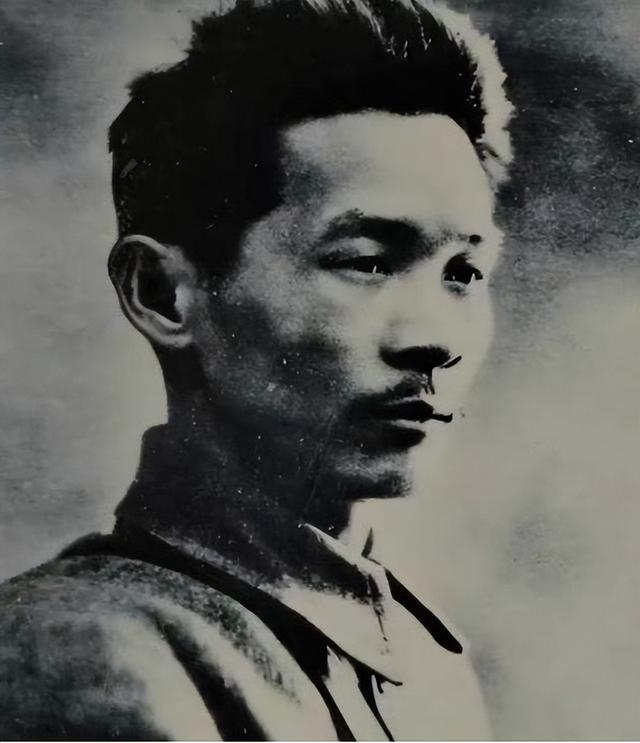

20世纪初,我国大地诞生了一位传奇将领,他出身广东韶关,29岁便成为师长,被誉为“北伐名将”。

图片来源于网络

他的麾下,培养出5位开国元帅、6名大将。

但这位曾经的“铁军统帅”,却在晚年落得客居香港的凄凉处境。

面对昔日部下授衔元帅,他更是感慨万千:“若我没选错,我便是元帅之首。”

那么,这位将领是谁?他究竟经历了什么,才会发出如此感慨?

铁军的辉煌1896年冬,广东韶关一个普通的小村庄里,张发奎呱呱坠地。

图片来源于网络

他自幼聪慧过人,8岁入学堂接受新式教育,前途可谓光明,但命运总有意想不到的转折。

在他14岁那年,因为同伴溺亡,他被豪绅家指控为凶手,不得不背井离乡,孤身逃往广州。

到了1911年,武昌起义的枪声震动全国,张发奎义无反顾地投身革命浪潮,从此踏上了军旅生涯。

次年,他以出众的天赋考入黄埔陆军小学堂,随后加入了孙中山创立的同盟会。

1916年,张发奎参加了讨袁战争,这场战斗不仅让他在战场上崭露头角,也为他赢得了“勇冠三军”的称号。

图片来源于网络

几年后,他更是跟随孙中山驱逐盘踞广州的桂系军阀,作为督战队队长,他以过人的胆识和卓越的指挥能力,赢得了孙中山的高度信任。

时间来到1926年,张发奎迎来了他人生的第一个高峰。

这一年,国民革命军誓师北伐,而张发奎所率领的第四军,则被推到北伐战争的核心战场。

北伐初期,张发奎率领部队从广州一路北上,在农民武装力量的通力配合下,他攻占了醴陵、浏阳、长沙等地。

但真正让张发奎和“铁军”名声大噪的,还是汀泗桥战役。

图片来源于网络

汀泗桥位于粤汉铁路线上,是兵家必争之地,吴佩孚为守住这一要塞,调集了两万余兵力布防,誓与敌人死守到底。

张发奎当机立断,与叶挺联手,共同策划了一场经典的歼灭战。

战斗进入僵持阶段后,他派遣一个团渡江,悄悄迂回至敌军后方,而叶挺独立团则从正面发起猛攻,形成前后夹击之势。

在双方的完美配合下,吴佩孚的部队被彻底击溃,汀泗桥被攻占后,张发奎指挥部队继续北上,最终攻下了武汉,为北伐战争的胜利奠定了基础。

图片来源于网络

1927年初,张发奎被授予第四军军长一职,而第四军也因在北伐中的卓越表现,成为全国闻名的“铁军”。

但历史并未停留在张发奎的高光时刻,这一年,他也站在了命运的十字路口。

与共产党擦肩而过作为北伐中的中流砥柱,张发奎不仅赢得了无数战功,也与共产党人建立了深厚的友谊。

在北伐初期,张发奎手下汇聚了大批共产党战士,包括叶挺、叶剑英、贺龙、陈毅等一批后来名扬天下的我党将领。

图片来源于网络

对共产党人,张发奎一向颇为欣赏,也因此对他们始终抱有善意,可善意并不能化解逐渐升级的冲突。

1927年4月,蒋介石在上海发动“四一二”反革命政变,大肆屠杀共产党员,国共合作的微妙平衡被彻底打破。

彼时的张发奎仍身处武汉,支持由汪精卫领导的武汉国民政府。

汪精卫暂时未对共产党采取激烈手段,而是主张“分共”,即通过非暴力的方式清除共产党势力。

同时,局势的恶化让共产党不得不重新评估张发奎的立场。

图片来源于网络

而在多次沟通未果后,我党做出重要决定:如无法争取张发奎加入革命,就只能另谋出路,开展自己的武装起义。

1927年8月1日,南昌起义爆发,贺龙、叶挺等昔日张发奎的战友和部下,在南昌率军起义,打响了中国共产党独立领导武装斗争的第一枪。

消息传来,张发奎震怒不已,他认为贺龙等人“背叛”了他,使他陷入了极大的被动局面。

更让他感到难堪的是,在南昌起义过程中,他所乘坐的火车被起义军拦下,甚至险些被俘,他仓皇跳车逃命,卫队和装备却全部落入了起义军手中。

图片来源于网络

这一事件让张发奎对共产党产生了深深的误解。

事实上,我党对张发奎的态度并未因此改变,即便在南昌起义后,贺龙和叶挺仍多次试图联络张发奎,邀请他共同开辟广东革命根据地。

但此时的张发奎却因误解和犹豫,错失了最后一次机会,面对共产党递来的橄榄枝,他始终不敢迈出那一步。

张发奎的犹豫与动摇,最终让他在革命道路上与我党渐行渐远。

图片来源于网络

1927年12月,广州起义爆发,共产党试图利用张发奎与桂系军阀之间的矛盾发动武装斗争,但张发奎最终选择了镇压起义。

自此,张发奎彻底站到了共产党人的对立面。

从抗日英雄到失意军人1937年,日本侵略者的铁蹄踏上中华大地,已经退居幕后多年的张发奎,在民族危亡之际,重新披挂上阵。

图片来源于网络

同年8月,国民政府任命张发奎为第八集团军总司令,负责指挥淞沪会战。

淞沪会战是我国抗战史上的一场惨烈战斗,张发奎在接到命令后,迅速组织部队北上,在物资短缺、敌我力量悬殊的情况下,他不顾一切,亲自率部深入战场前线。

据战后统计,淞沪会战中,日军伤亡达20万,其中有近一半是死于张发奎部的顽强阻击。

淞沪会战后,张发奎返回后方进行修整,期间与共产党再次展开了接触。

抗日战争初期,国共两党达成合作协议,共同抗击日本侵略者,这让张发奎看到了与我党重新建立合作的机会。

图片来源于网络

他公开支持“停止内战,共同抗日”的主张,甚至对中共代表表示,只要能打日本,他愿意提供一切必要的帮助。

这一态度让共产党对他多了一份敬意,同时也使得他与蒋介石的关系更加微妙。

张发奎的性格一向爱憎分明,他对共产党表示支持的举动,实际上已经激怒了蒋介石。

蒋对张发奎的态度本就复杂,既忌惮他的实力,又不能完全信任他,尤其是张发奎多次发表“联合抗日”言论,更是让蒋介石觉得他是一个不稳定因素。

图片来源于网络

于是,蒋在抗战期间不断削弱张发奎的权力,将其从重要战区调往边缘地区担任无足轻重的职务。

张发奎从抗战前期的主帅,逐渐被边缘化,成为抗战中的看客。

尽管如此,张发奎仍然在有限的权限内,为抗日事业尽心尽力,每一次调动,他都毫不推辞,兢兢业业地完成任务。

他多次在偏远战场上与日军周旋,用有限的兵力为抗战大局争取宝贵的时间。

图片来源于网络

在广西、湖南等地的作战中,他依然能够凭借出色的战术,打出一些小规模的胜利,延续了北伐名将的威名。

抗战胜利后,张发奎一度对国家的前途抱有希望,他积极主张和平建国,反对国共内战。

但蒋介石的独断专行,让他明白,和平已是奢望,1946年5月4日,他在广州的中山纪念堂公开发表反共言论,这是蒋介石对他的最后一次利用。

此后,张发奎被调任为战略顾问委员会委员,彻底被边缘化。

后来,随着国共内战的全面爆发,张发奎深知国民党难逃失败的命运。

图片来源于网络

1949年,解放战争已接近尾声,南京政府岌岌可危,国民党方面试图重新启用张发奎,让他回到广东主持大局。

但此时的张发奎已经彻底对国民党失望,他辞去一切职务,选择离开大陆,客居香港。

这一次离开,意味着他与政治和军事彻底告别。

孤独与悔恨在香港的日子里,张发奎选择了一种低调而平凡的生活,他租住在九龙的一处公寓中,不再谈论过去的辉煌,也不愿过多参与政治。

图片来源于网络

可史上,张发奎的内心并不平静,他时常沉浸在往事的回忆中,尤其是当外界传来一些关于新中国的消息时,他更是百感交集。

1955年,当他得知新中国授衔仪式的消息时,情绪更是复杂到了极点。

那一天,他正独自在家中,听到广播里提到:“解放军五位元帅和十大将军的名单。”

他默默记下那些熟悉的名字:贺龙、陈毅、叶剑英、徐向前、粟裕……这些昔日的部下,如今都成为了新中国的栋梁。

他关掉广播,沉默许久,然后长叹一声:“如果当年我没有走错路,今天的元帅之首必然是我。”

图片来源于网络

张发奎的这番话并非毫无根据,回首往昔,他曾经带领过这些人,给予过他们军事训练和战斗指挥。

他了解他们的才华,也见证了他们的成长,而今天,这些人已经走到了历史舞台的中心,而他,却只能在这个小公寓里以一个局外人的身份看着他们。

他清楚地知道,自己的人生曾有几次重要的抉择,如果当时他选择了另一条路,也许他的命运会截然不同。

可历史无法重来,他只能带着这些遗憾继续走完余生。

图片来源于网络

尽管如此,张发奎并未完全与过去断绝联系,他对新中国的建设仍然充满关注,尤其是有关国家统一和领土完整的议题,他更是表现出极大的热忱。

1950年代,台湾问题和港澳回归的讨论初见端倪,张发奎多次公开表示支持中国大陆的统一大业。

时间到了1980年3月10日,这一天,张发奎因病在香港去世,享年84岁。

消息传回大陆后,中共中央对此表示了高度的关注和深切的哀悼,虽然他未能加入新中国的革命行列,但他曾为抗日救国立下过不可磨灭的功绩。

图片来源于网络

作为曾经庇护过共产党人的将领,他的善意和付出也在革命胜利后得到了历史的承认。

张发奎的名字,也许无法像那些开国将帅一样被人铭记,但他的一生,却给后人留下了一个深刻的警示:在历史的浪潮中,个人的抉择往往决定了自己的命运。

而命运,一旦落子,便无从悔改。

【免责声明】:文章描述过程、图片都来源于网络,为提高可读性,细节可能存在润色,文中部分观点仅为个人看法,请理性阅读!如涉及版权或者人物侵权问题,请及时联系我们,我们将第一时间删除内容!