年轻人挤破头追求的体制“稳定”,在琐碎事务与形式主义中消磨着价值感。当基层执行者发现证书换不来晋升,职场社交比能力更重要,才惊觉低录取率不等于高回报。体制内外都在上演围城困局:城外人渴求抗风险的安全感,城里人焦虑技能脱轨的生存危机。这世上本就没有完美的选择,只有清醒认知后的自我成全。

刚进体制时,总觉得这是一份值得骄傲的工作,充满了干劲和期待。然而,时间一长,许多人却发现,这份“稳定”并没有想象中那么美好。

工作内容繁琐、形式主义盛行,甚至让人感到自己的社会价值,在逐渐流失。为什么会出现这种反差?背后的原因值得深思。

年轻人对体制内的认知,大多来自网络和他人的口口相传。这些信息往往是片面的,甚至是错误的。

比如,很多人认为公务员工作轻松、体面,还能改变命运。但现实是,体制内的工作同样充满挑战和压力。

基层员工常常抱怨自己是“执行者”,而高层则是“决策者”,薪酬差距明显。这种矛盾在体制内外都存在,只是表现形式不同。

此外,许多年轻人考公是“跟风式”的选择,并没有深入思考自己是否适合体制内的规则。

结果,进入体制后才发现,自己并不适应这种工作环境,甚至感到选择错误。这种认知偏差,直接导致了理想与现实的巨大落差。

体制外的许多人挤破头想进入体制,主要是看中了其“抗风险性”。他们认为,只要进入体制,就能保证有一份稳定的工作。

然而,这种“抗风险性”并不等同于“生活质量”。体制内的工作确实能提供基本的生活保障,但在面对突发事件时,比如家庭急需用钱,这份“稳定”就显得捉襟见肘。

体制内的录取率极低,这让许多人误以为,一旦进入体制,就会受到重视和培养。

然而,现实并非如此。进入体制只是迈入了一个新圈子,能否获得机遇,完全取决于个人能力和造化。低录取率并不等于高回报,这种幸存者偏差,让许多人在进入体制后感到失望。

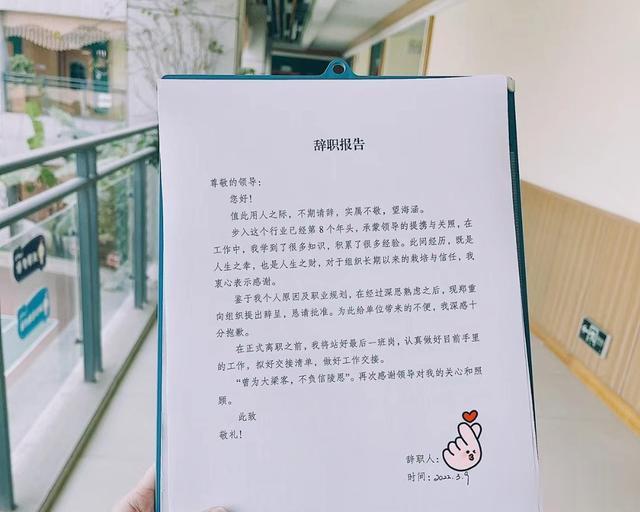

为什么体制内的人想辞职?原因无非是理想与现实的巨大差距。

许多人以为进入体制后,工作压力小、能学到东西,但现实却恰恰相反。体制内的工作琐碎且繁重,年轻人往往是完成工作的主力军。

此外,体制内的技能与市场脱节,考下的证书和增长的工作能力,并不能直接带来晋升。对于不善于职场交际的人来说,生存空间更是被大大压缩。

一部分人选择先进入体制,保证基本的稳定,然后再通过自我提升,向更高阶的平台发展。

然而,这种“骑驴找马”的策略并不总是奏效。体制内的工作往往让人感到无力,一眼望到头的生活,让人恐惧的想要逃离。

实际上,无论是体制内还是体制外,如果有人说好,就一定有人说差。光鲜的背后,往往都蕴藏着泪水。

人生就是一个不断选择与爬升的过程,无论选择哪条路,都需要付出相应的代价。

体制内的“稳定”并不等于“幸福”,它只是众多选择中的一种。无论你选择体制内还是体制外,都需要认清自己的需求和能力。

人生的路,没有绝对的对错,只有适不适合。如果你也曾对体制内的工作感到困惑,不妨停下来,重新审视自己的选择。

如果你觉得这篇文章对你有启发,欢迎点赞和关注,让我们一起探讨更多职场中的真实故事。