十八岁生日那天,我爸做了一件让我至今难忘的事。他当着所有亲戚的面,说了很多从来没说过的话,也做了一个从来没想过的决定。那些话像一颗颗石子,在我的心里激起层层涟漪,也让我重新认识了我的父亲。

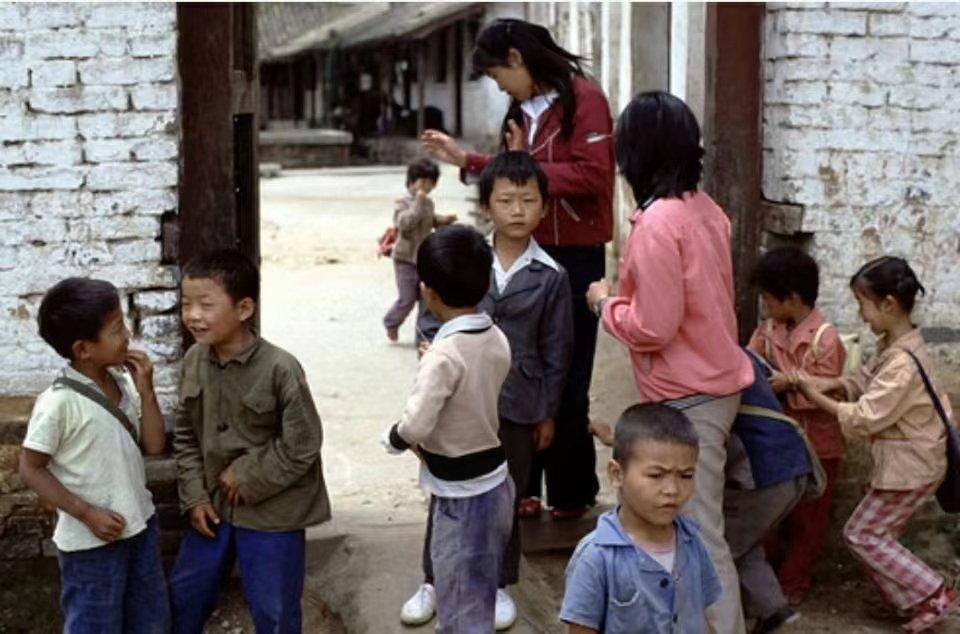

我叫周冬冬,从小在城里的老四合院长大。那里,承载了我童年所有的回忆,也藏着我父亲十九年的隐忍。挤挨的房间,冬天的寒风,夏天的暑气,构成了我童年生活的底色。我懵懂地享受着父爱,也困惑于邻居口中“倒插门”的含义。母亲的闪烁其词,更让我对父亲的处境感到好奇。

记忆中,父亲总是沉默寡言,无论外公外婆如何数落,他都默默承受。他每月工资如数上交,却还要承受“挣得少”的责备。他省吃俭用,却要被大舅的“优越生活”一次次对比。他像一座山,默默地为我们遮风挡雨,却从未为自己争取过什么。

直到我15岁那年,一个偶然的机会,我发现了父亲藏在床底的日记。泛黄的纸页,工整的字迹,记录着他19年来不为人知的辛酸。日记里,他写到为了照顾母亲一家而放弃了去深圳发展的机会,写到每月从微薄的工资里挤出钱接济乡下的父母,写到为了给我攒学费而省吃俭用。那一刻,我的内心受到了极大的震撼。

高三那年,学习压力很大,我常常深夜才回家。父亲总是默默地站在门口等我,手里拿着热水袋,生怕我着凉。家里的经济状况并没有好转,反而因为我的学费开支更加拮据。外婆的抱怨却从未停止,总是拿父亲和其他人比较,话语里充满了轻蔑。

十八岁生日那天,大舅一家来家里吃饭。席间,大舅不停地炫耀他新买的房子,外婆也跟着附和,话里话外都在贬低我父亲。我强忍着怒火,母亲也示意我不要冲动。就在这时,父亲放下了筷子,平静地开口了。

“大舅,这些年的事,今天我想说清楚。”父亲的声音不大,却掷地有声。他细数了19年来为这个家做出的贡献:承担了家庭的大部分开销,资助了大舅家的孩子,照顾了生病的岳父母,甚至每月还要接济乡下的父母。而这一切,他都默默承担,从未抱怨。

“至于倒插门,”父亲顿了顿,“我有什么可羞耻的?我爱美玲,我们有个好孩子。我这十九年,工作上没给董家丢脸,生活上尽心尽力,我问心无愧。” 母亲的眼泪夺眶而出,紧紧地握住了父亲的手。

接着,父亲从口袋里掏出一个旧存折,说是这些年攒下的两万块,给我做大学学费。那一刻,我的眼泪再也忍不住了。两万块,在那个年代可不是小数目,那是父亲用多少个不舍得换来的啊!

父亲宣布了一个重要的决定:我们一家要搬出去住。单位分了一套小房子,虽然不大,但那是属于我们自己的家。外公外婆和大舅都愣住了,他们没想到一向隐忍的父亲会做出这样的决定。外公更是激动地指责父亲忘恩负义,而父亲只是平静地看着他,眼神里充满了坚定。

母亲也开口了,她哽咽着说,这不是报复,而是为了活得更有尊严。外公外婆和大舅都沉默了,他们似乎也意识到,这么多年来,他们确实亏欠了父亲太多。

那天晚上的饭局在一种奇怪的氛围中结束。外公长叹了一口气,说“是我们对不住你”。一向强势的他,在那一刻仿佛苍老了许多。大舅虽然脸上挂不住,但也默默地接受了这个事实。外婆则不停地搓着衣角,嘴里嘟囔着“这孩子,都是为了你好”。

那天晚上,我躺在床上,怎么也睡不着。父亲也一样,他翻来覆去,似乎有很多心事。我问他为什么突然说出那些话,他说:“不突然,其实憋了很多年了。可能是因为你长大了,我觉得是时候让你看看,你爸不是个窝囊废。”

后来的日子,家里关系发生了微妙的变化。外公外婆对父亲的态度好了很多,大舅也不再像以前那样趾高气扬。更重要的是,我看到父亲脸上的笑容多了,眼神也更加坚定。那年高考,我超常发挥,考上了省重点大学。

搬家那天,邻居们都来帮忙。外公外婆送我们到门口,外公拉着父亲的手说了很多话,说他理解了,说他早就把父亲当成了自己的儿子。父亲只是点点头,没有多说什么,但我能看出他心里很舒坦。

新家虽然不大,但很温馨。搬进去的第一天晚上,父母像孩子一样兴奋,忙着收拾东西,嘴里哼着小曲。临走上大学前,我再次问父亲那天为什么突然爆发。他望着远方,夕阳的余晖洒在他的脸上,给他增添了一层金色的光芒。他微微一笑:“冬冬啊,人啊,忍不是因为怕,是因为爱。”

父亲的隐忍,源于他对家庭的爱,对母亲的爱,对我的爱。他的爆发,不是为了报复,而是为了尊严,为了让家人过上更好的生活。他的故事,让我明白,真正的坚强,不是强势,而是默默的付出和守护。那么,在面对家庭矛盾时,隐忍和爆发,哪一种才是最好的选择呢?