每年秋收后,我姥姥都会准时出现,说是来看看我们,其实我妈心里明白,这是来“收债”的。今年也不例外,姥姥一来就夸我家新添了不少东西,眼睛却像扫描仪似的,把屋里屋外扫了个遍。

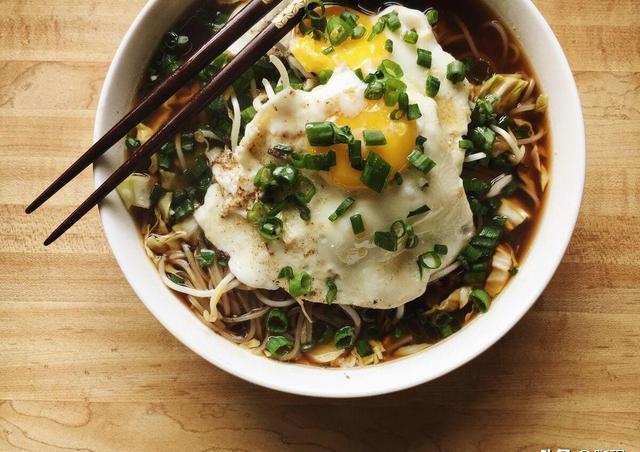

我妈赶紧张罗着煮面,特意用了清晨熬的骨头汤,还卧了两个荷包蛋。热腾腾的面端上桌,我姥姥却慢悠悠地说:“你家的挂面就是好,不像我们那儿买的,一煮就碎。” 我妈笑着给她夹菜,“喜欢就多吃点。”姥姥吃完,又开始例行比较:“你这日子过得不错,比你大姐家强多了。” 我妈只是笑笑,没接话。我知道,我姥姥这番话就像一颗小石子,在平静的水面上荡起涟漪,我妈心里肯定不舒服了。

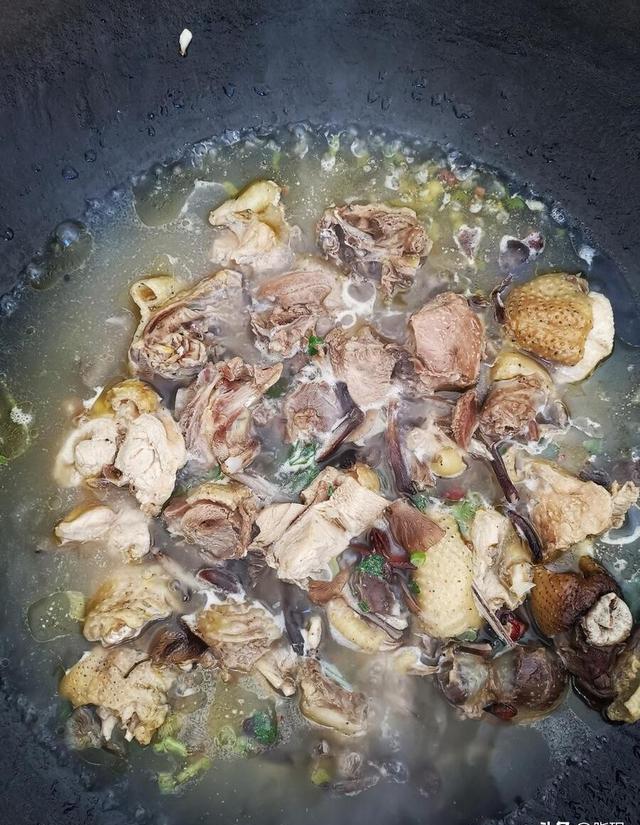

第二天,我爸提议杀只鸡,说是鸡棚里那只大公鸡正肥。姥姥一听,眼睛立马亮了:“你家的鸡养得好,肉质鲜。” 我妈忙活了一上午,炖了一大锅鸡汤,香味儿飘得满院子都是。她给姥姥盛了一碗,特意挑了块鸡腿,可姥姥却摆摆手:“我要鸡爪子。”

我妈愣了一下,还是给她夹了个鸡爪子。姥姥啃得津津有味,突然冒出一句:“知道我为什么爱吃鸡爪子吗?这可是搂钱的耙子啊!”

我妈脸色一下变了,筷子差点掉地上,勉强笑着说:“妈,您尝尝这个豆腐,早上刚买的水豆腐。” 姥姥像没听见似的,继续啃着鸡爪子:“吃一个鸡爪子,就等于拿走一个搂钱的耙子。” 那语气,就好像在说今天天气真不错一样,轻松随意。

接下来的日子,我妈变着花样做饭,早上肉末粥,中午炖排骨,晚上炒青菜,可我姥姥的注意力好像永远都在鸡爪子上。有一天晚上,她又说:“你家的鸡养得真好,比你姐家的强。” 我妈低着头择菜,轻轻回了一句:“都一样。” 姥姥却说:“怎么会一样?你家的鸡爪子多结实,啃起来特别有劲。” 我看见我妈的手顿了一下,然后继续择菜,动作比刚才快了很多。

姥姥住了半个月才走。走的那天,我妈给她带了一筐鸡蛋,还有几包自己晒的蘑菇。送她上车的时候,我妈说:“下次来我再给您炖鸡。” 姥姥笑眯眯地说:“好啊,别忘了留着鸡爪子。”

车开走了,我妈站在路边,望着远去的车影,半天没动。我忍不住问她:“妈,姥姥为什么总说那些话?” 我妈沉默了一会儿,说:“因为她觉得养大我花了很多心血,现在是该还的时候了。” 我说:“可是您对她这么好……” 我妈苦笑了一下:“养儿防老,这是她的道理。在她眼里,我嫁出去就是泼出去的水。现在过得好了,就得还她养育之恩。”

那一刻,我终于明白,为什么每次姥姥来,我妈都特意准备那么多好吃的。那不是简单的孝顺,而是一种无声的偿还。就像邻居家的李婶,她女儿在城里买了房,每个月都给李婶寄钱,可李婶还是总念叨女儿不常回家,说她没良心。还有我小学同学小芳,她爸妈为了供她上大学,把老家的房子都卖了,现在小芳工作了,每个月都给家里寄钱,可她爸妈还是经常抱怨她不够孝顺,说她没留在身边照顾他们。

我妈也是一样,她知道姥姥想要的不是钱,而是一种确认,确认她的付出没有白费,确认她的女儿过得比别人家好。姥姥就像守着一块田的老农,辛辛苦苦耕耘了大半辈子,总希望在秋收的时候能看到沉甸甸的谷穗。在她看来,我妈就是她那块田,而那些鸡爪子,就像是她收获的象征。

外婆走后,我妈很久没杀鸡。有一天,我看见她站在鸡棚前发呆。她轻声说:“以后咱们家的鸡,都剁掉爪子再炖。” 那一刻,我突然觉得我妈老了很多,不是岁月在她脸上刻下的皱纹,而是心里的疲惫。她用一个又一个鸡爪子,偿还着永远还不完的“债”。就像我舅舅,在外打工20年,每年都给姥姥寄钱,可姥姥还是总说他没留在身边尽孝,让他心里很不是滋味。

后来我才明白,我姥姥那些所谓的“搂钱的耙子”,其实只是个借口。她要的不是钱,而是一种被需要的感觉,一种付出得到认可的满足感。可惜她不明白,真正的亲情不是债主和债户的关系。那些被啃得干干净净的鸡爪子,啃掉的不仅是我妈的心血,还有她对母女之情最后的期待。就像一株本该枝繁叶茂的亲情之树,被“债务”的藤蔓紧紧缠绕,最终枯萎凋零。

人世间最难还的,或许不是金钱的债,而是养育的恩情。当这份恩情变成了冷冰冰的“债务”,亲情也就随之变味了。