招牌风波背后的治理之问

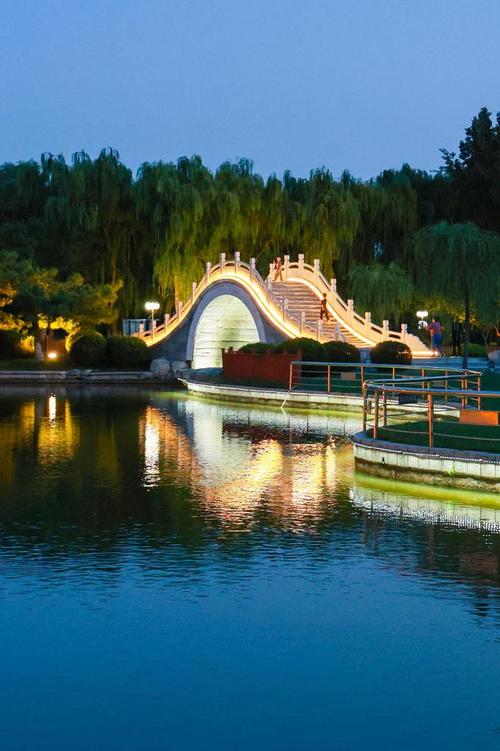

夜色笼罩下的燕郊街头,五光十色的霓虹招牌曾是这座城市的烟火印记。当1820块商户招牌在一纸行政命令下被统一替换,这场始于城市管理的常规动作,却在舆论场掀起惊涛骇浪。商户们望着千篇一律的新招牌,既困惑于突如其来的行政干预,更焦虑于数千元的经济损失——这场看似寻常的市容整治,为何演变成举国关注的热点事件?

一、行政决策的"颜色革命""红变绿"的招牌改造令,暴露出基层治理的深层病灶。在未公示政策依据、未征求商户意见的情况下,三以"统一城市形象"为由推进的改造工程,每平方米680元的收费标准让商户不堪重负。更令人错愕的是,面对"为何必须更换"的质疑,执法人员竟回应"不心疼钱可改回原色",将行政决策的随意性暴露无遗。

这种简单粗暴的管理方式,与北京朝阳区"政府补贴60%"、上海黄浦区"一店一设计"的柔性治理形成鲜明对比。当廊坊纪委介入调查,人们发现涉事广告公司三年中标政府项目超400万元,而强制更换背后或存在突击使用财政资金的嫌疑。决策过程的不透明,让公众不得不怀疑:这场"颜色革命"究竟是城市美化的需要,还是权力寻租的遮羞布?

二、沉默螺旋中的信任危机舆情发酵72小时后,官方仍保持缄默。这种"鸵鸟式"应对,让事件从简单的行政争议升级为公信力危机。人民网连发三问:"若是连面对问题的勇气都没有,何谈纠错?又如何服众?"网友的质疑愈发尖锐——从"形式主义"到"玄学猜想",从"利益输送"到"仕途迷信",舆论场的失控折射出公众对权力任性的深度焦虑。

对比南宁慧泊停车事件中市长公开致歉、西安地铁口拆违事件责任人受处分的案例,三河市的沉默显得尤为刺眼。当国务院《优化营商环境条例》明令禁止强制服务,当中央巡视组刚通报河北存在"逐利执法",地方主政者的不作为不仅违背中央精神,更在消解法治政府的根基。

三、城市治理的破局之道这场风波撕开了城市治理的三大伤疤:决策程序的合法性缺失、政商关系的边界模糊、舆情应对的能力短板。商户李先生的账本刺痛人心——1.2万元的改造费相当于三个月利润,而指定广告公司的暴利更凸显权力与资本的畸形结合。当"市容整治"异化为"与民争利",损害的不仅是商户权益,更是营商环境的根基。

破解困局需要三重变革:建立重大决策听证制度,让商户代表参与政策制定;推行财政支出阳光工程,公示市容改造招标全过程;构建舆情响应机制,设置48小时回应时限。杭州"店招设计共享平台"、淄博"商户恳谈会"等创新实践证明,包容性治理才能培育真正的城市魅力。

四、刀刃向内的改革勇气事件发酵半月后,1820块被更换的招牌如同1820面镜子,映照出基层治理现代化的紧迫性。整改不能止于问责几个责任人,更需要制度层面的刮骨疗毒。应当建立决策追溯机制,对造成重大损失的项目终身追责;完善商户救济渠道,设立市容改造专项补偿基金;更重要的是重塑政绩观,用商户满意度替代整齐划一的"面子工程"。

香港街头斑斓的霓虹、成都巷弄个性的店招都在诉说:城市灵魂在于多元共生的烟火气。当三河市最终公布调查结果时,人们期待的不仅是事件本身的交代,更希望看到刀刃向内的改革决心——毕竟,比统一招牌颜色更重要的,是统一权力运行的法治底色。

夜幕再次降临,那些被强制更换的招牌在月光下泛着冷光。这场风波终将过去,但它留下的治理之问值得每个城市深思:当我们追求整齐划一的"美观"时,是否正在抹杀城市最珍贵的生命力?答案或许就藏在街头巷尾商户们的笑颜里,藏在五光十色中跃动的市井生机里。三河市/强换招牌/形式主义/舆情危机/公信力受损