来源:企鹅吃喝指南

有个问题,我们好奇很久了:糯叽叽三个字,对中国人为什么有如此之深远的魔力?

从过年必吃的汤圆、元宵、年糕,到更有地方特色的糍粑、八宝饭、煎堆、甜粿,再到更网红的麻薯、青团……

糯,仿佛就是国人舌尖上的成瘾密码。

如果回到糯叽叽的源头糯米,开始做研究,发现它在中国的身世,远比想象中更精彩:最早只是野生稻偶然出现的一个变种,却强势逆袭成中国人的主食。

后来因为种种限制,不得不退居到点心的位置,但依然拥有超高人气,近几年更是成了网红食品中的顶流元素。

今天就来聊聊:中国人对糯米的热爱从何而来?糯米,为什么能成为长盛不衰的节日食材?

爱吃糯米的中国人,又用它捣腾出了哪些意想不到的花样?

01 为啥中国人过节必吃糯米?

01 为啥中国人过节必吃糯米?要说糯叽叽,最古早也最原始的形态,就是糯米。

其实糯米不是一个独立的品种,而是野生稻偶然基因突变的结果。

控制糯性的是隐性基因,在自然界中非常罕见,也很难稳定遗传。

也许是我们的老祖宗在栽培稻米时,敏锐地发现了这个变异——有几株稻子结出来的米更糯更软,还带着淡淡香气,特别好吃!

于是,人们一代代选育栽培,种出能稳定遗传的糯稻,中国人才吃上了香喷喷的糯米。

后来,人们又发现,糯米酿酒更是一把好手,甜甜润润,还不像普通稻米酿酒那样容易发酸。

《诗经》里说「丰年多黍多稌……为酒为醴」,这里的“稌”就是糯米,可见糯米酒很早就已经是人见人爱的小甜水。

这样好吃又能酿酒的糯米,在古人看来,简直是上天的恩赐。布依族(西南部的少数民族)有一则神话传说:

有一位青年战胜了虎狼、蟒蛇和妖精,才从龙头山上取来糯谷种,让布依族人吃上香甜的糯米饭。

这勇猛情节堪比普罗米修斯偷火种,也不难想象,糯米饭在当地到底有多重要了。

既然是上天的恩赐,人们祭祀神灵时,也要用糯米和酒作为回馈。《山海经》说「糈用稌米」,祭神要用精选过的优质糯米,才够虔诚。

用来祭祀的糯米,也因而具备了神性。云南、贵州很多地区,会用糯米饭祭祖、祈福、互送礼物。

就连港片里对付僵尸,也要用上糯米、红绳这样的辟邪象征……

用糯米做祭品,还有一个天生优势:容易塑形!

像闽南有崇龟风俗,就能把糯米做成各种颜色、可可爱爱的龟粿:

杭州一些地区,流传着用糯米粉捏“立夏狗”的风俗,四川的猪儿粑,相传最早也是用糯米来代替猪、羊祭品的巧思。

杭州临平区塘栖镇的立夏狗,截图自@CCTV

这样年复一年,糯米和各种祭礼牢牢绑定,糯糯软软的好味道,也成了中国人的节日专属记忆。

02 全中国哪里最爱吃糯叽叽?

02 全中国哪里最爱吃糯叽叽?中国很多地方都吃糯米,但糯米的出场方式千差万别。这背后,其实跟各地种植糯米的历史,有些奇妙的联系!

·北方糯米 是餐桌上的点缀

先说北方。几千年前的中原地区湿润又温暖,其实也大面积种植过糯稻。但因为黄河流域的气候持续转旱,更耐旱的小麦,就成了北方的主食。

糯米种得不多,通常会做成茶余饭后的小点心,比如元宵、江米年糕、驴打滚……

就连北方的糯米粽,也都得配红枣、豆沙,或者蘸蜂蜜、白糖,甜点定位非常明确!

·南方糯米 从主食走向点心

再往南走,水源充沛的江南和岭南地区,是传统的糯米大户。

春秋时期的吴越(今江浙一带)百姓,曾经把糯米当主食吃。日本、东南亚的糯稻,很有可能是从南方沿海地区传出去的。

但后来,因为北方人口的几次大规模南迁,加上宋代长江流域频遭旱灾,小麦、占城稻(来自越南的耐旱水稻)也渐渐挤占了糯米的主食地位。

不过,靠着多年积累的群众基础,糯米在南方的小吃点心界,依然过得风生水起。

江南有松花团、青团、薄荷糕、桂花糕、玫瑰糕团……四季的时令好味,都交由糯米承载。

闽南、潮汕用它做红龟粿、鼠曲粿、甜粿、落汤钱……祭祖拜神的时刻,总有糯米一同见证。

仔细看看南方的糯米小吃,你还能找到它曾经作为主食的印记。和蛋黄、五花肉一起煮到油润发亮的咸粽子,一个顶饱:

温州糯米饭,铺上油条碎和虾米,浇一勺香菇肉臊,糯米也吸饱了汤汁的香。

武汉的三鲜豆皮,用糯米衬出豆皮的脆、香干笋丁的鲜,再配一碗糊米酒,就是糯糯叠加的双倍快乐。

就连汤圆,南方人也会做成鲜肉馅、菜肉馅……加上葱花猪油,简直是一碗糯米版饺子

·西南地区 是糯米的隐藏天堂

但要说最爱吃糯米的地方,西南地区的贵州、云南,还有广西部分地区,才是隐藏大BOSS。

这里的高海拔山区,有很多农作物都种不了,但意外地非常适合糯稻生长。古时候在此聚居的百姓,大多是吃着糯米长大的。

糯稻虽然需水量高,但对光照要求不高,比较耐贫瘠,在阴凉的山间梯田里也能长得不错。截图自CCTV

一个很直观的数据:糯叽叽大省江苏,保留了400多份糯稻品种资源,而云南、贵州,都拥有上千种糯稻,广西的糯稻品种,更是高达2204种!

贵州从江县有一个民间自发成立的“种子博物馆”,收集了云南、贵州、广西的老品种农作物种子。截图自CCTV

但在明清时期,有越来越多的汉族移民迁居西南,带来了汉人爱吃的籼稻,也大大冲击了当地的糯米文化。

人口一多,粮食供应难免紧缺。为了提高产量,清末民初开始,政府推行了各种“糯改籼”政策,让百姓改种产量更高的籼稻。要是农户种糯稻的面积太多,甚至会被罚款……

其实糯稻虽然产量偏低,但当地传统的“稻鸭鱼”互利共生系统,其实更适合本土生态环境。“糯改籼”政策也遭到过本地族群的抵制,比如贵州侗族老人认为,吃糯米长大的老一辈“糯娃”,比年轻一代的“籼米娃”长得更壮实。截图自CCTV

种种因素叠加,糯米的种植面积被硬生生压了下去,最终也败给籼米,丢掉了主食的地位。

但是,对糯米的热爱,早就刻在了本地人的基因里。

因为根基深厚,又有少数民族文化加持,这里的糯食,更接近主食的丰盛形态,也常有一种张扬热烈的生命力——

糯米饭用枫叶、红兰草、密蒙花等天然食材染成彩色,是壮族、布依族、苗族的节日食物,吃起来有轻浅的植物香气。

傣族人不仅把糯米塞进竹筒、包进芭蕉叶,还用它来配青苔!山野气息十足的青苔,搓碎后抓糯米饭蘸着吃,很是鲜香。

个头饱满的粽粑,是西南常见的年节小吃。草木灰拌过的糯米,包上绵沙沙的绿豆和猪肉,切片煎烤,咸香脆糯。

广西桂林还有一种绿油油的船上糕:大量青蒜叶打成泥,拌进糯米,加上腊肉丁、芋头丁一同做成小方糕,煎出脆壳,咬下去都是蒜香糯香油脂香!

03 重回顶流的糯米天团

03 重回顶流的糯米天团虽然没能赢得主食的战争,但糯米凭着“好吃”的硬实力,在近些年又翻红成了食物界顶流。

还记得当年的蛋黄肉松青团吗?用柔和的糯香艾草香,平衡蛋黄肉松的冲击力,咸甜永动,一出道就成了初代网红。

甚至引发了长达数年的青团大战,从豆乳到芋泥,从蟹粉到腌笃鲜,用糯米皮一包,万物皆可青团!

随后走红的麻薯,更是变化出了千万种形态。独自出场,可配古典的红糖、豆粉,也能hold住新潮的可可、抹茶、芝士……

裹进面包、蛋糕、月饼,衬出馅料的绵密香浓,又添一层Q弹糯的有趣质地。

来自广西的米麻薯,把这股糯叽叽风潮刮到了饮品界。米香绵软如云,让一杯奶茶都温柔了起来。

虽然也出现了一些用力过猛的网红食品,但至少说明糯米本身的魅力,确实非常能打

还有更多地方性的小众糯食,也乘着风潮走出本土,让糯叽叽宇宙变得更加多元有趣。

水果+糯米+牛奶打成的冰浆,原本是贵州限定,如今也出现在上海的奶茶店里。清爽中添一层香浓的粘稠感,还能吃出丝丝缕缕的糯香气:

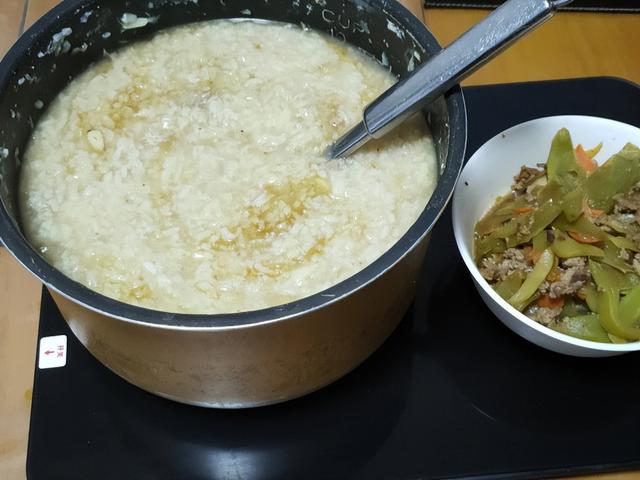

川渝、云南都爱吃的糯米冰稀饭,甜滋滋凉丝丝,随着火锅的流行走向各地:

还有贵州糯米饭,十来种小料混搭出精彩口感,从线下小摊一路红到线上生鲜平台:

当糯米遇上异域食物,变成蛋糕、披萨、Gelato,更是能碰撞出无穷无尽的新鲜灵感……

几千年以来,糯米始终魅力不减的原因,也许就在于此。

既有祭祀时连接天地的神性,也足够朴素亲民。能包容广阔的食材,也拥有独挑大梁的好味道。

对于中国人来说,无论身处何方,只要闻到清雅的米香,牙齿陷入一团熟悉的温柔软糯,就能瞬间唤起从小到大的年节记忆……

这就是我们热爱糯米的,最重要的理由。