原创 一尘一果 在不远处闪亮

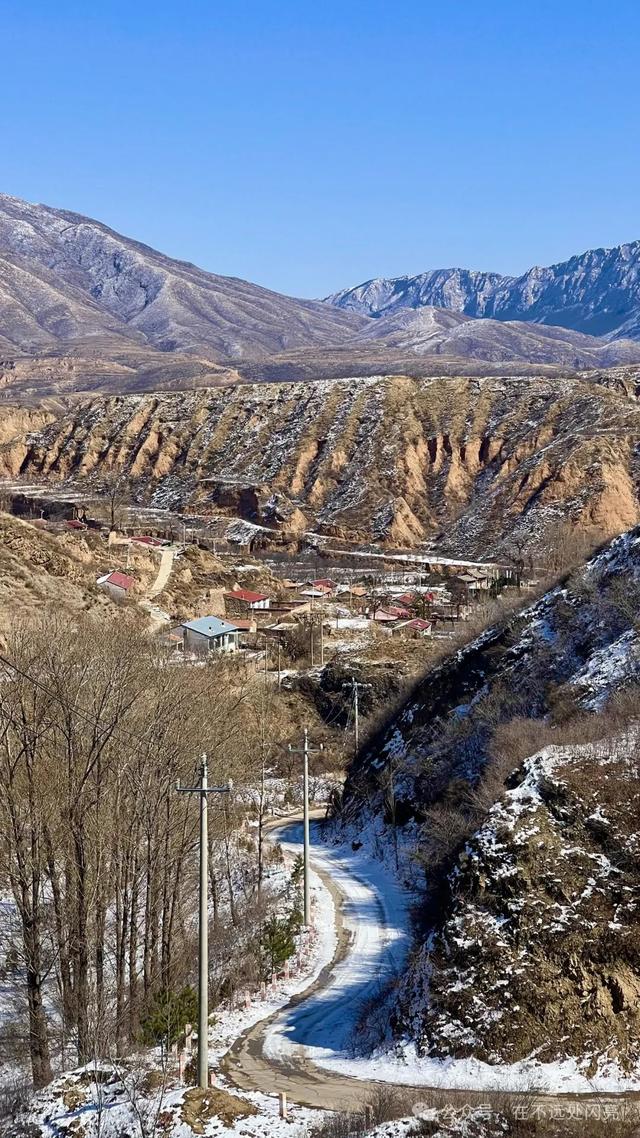

去宣化路上,远处山顶积雪,雪后天气晴好。

此行的目的地是柏林寺(明,国保7),距离柏林寺最后6公里左右的路很窄,基本上是单车通行,再加上山路阴面积雪浮冰,不敢往上开,到还剩1公里多点的位置停下来,走路上去。

就是这段路把我吓倒了。走路上时看到寺院僧人采购东西上山的车,开得呼呼快。

不知道是什么小动物的脚印

这条到柏林寺的山路终点就是寺院广场。柏林寺在山坳里,有深山藏古寺的神秘感。

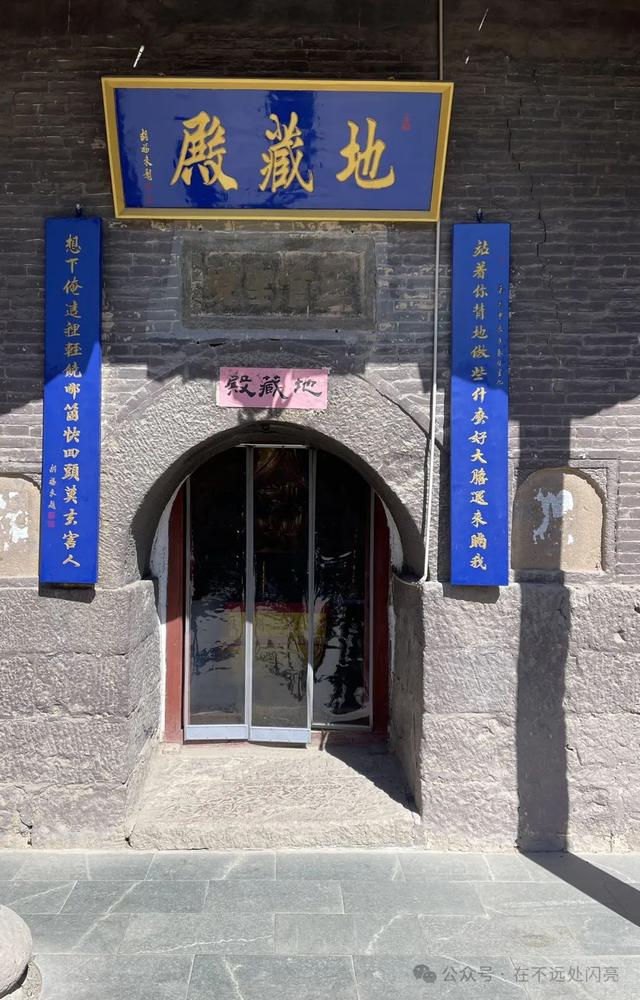

柏林寺,又称石佛寺,位于宣化区崞村镇柏林寺村西南山坳里。据明正德七年(1512年)重修碑记载,该寺建于唐肃宗至德年间(756-758年),于明正德、嘉靖、隆庆年渐次完成石窟、石塔的雕凿。

《宣化县志》记载,明隆庆元年(1567年)大修,清代又建龙王殿、三官殿及禅房等。现存主要建筑为大雄宝殿和三官殿,还有龙王殿、孔庙、禅房等,构成儒、释、道三教合一的综合寺院。

柏林寺的“宝藏”是三座石窟和一座多宝佛塔。石窟不同于所见国内其它很多石窟,它是将三块巨石凿空为室,凿刻大小佛像,施以彩绘,形成巨石状石窟寺。洞窟内雕有大、小石佛像300余尊。

石窟里的造像比较有特点,外面是彩绘,里面是石雕佛像,少部分彩绘佛像是完整的,大部分有损害,露出一部分里面的石雕佛像,共存于一个洞窟,可以全方位展示彩绘石雕佛像的不同状态。

西佛洞

西佛洞位于大雄宝殿西北侧,有台阶通入石门。

佛像为佛洞一体的石雕组合像,雕像面目丰润,神态安详,造型简洁,服饰舒展,线条流畅。

正中为释迦摩尼佛,双手扶膝结跏趺坐于莲花座上,慈祥端庄,两边站立尊者阿难与迦叶。

左边普贤菩萨倚坐在象身上,安详沉静。右边文殊菩萨直身平视倚坐在狮身上,神态平和。

两边彩绘石雕信士立像,左边立像保存相对较好,右边立像的头已不在。

佛教徒有四众和七众之分:四众指比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷;七众则是在四众之外加上沙弥、沙弥尼、式叉摩尼。这七种名称均为梵语译音,是佛教中非常重要的、最常用的书面称谓。其中,比丘、比丘尼、沙弥、沙弥尼、式叉摩尼为佛教出家五众,优婆塞、优婆夷为佛教的在家二众。优婆塞:译义近事男、清信士,特指皈依三宝(佛法僧)、信奉佛法的在家男信众,俗称居士;优婆夷:译义近事女、清信女,特指皈依三宝、信奉佛法的在家女信众,俗称女居士。他们可受三皈、五戒、八关戒斋、菩萨戒等,具有供养三宝,修学、护持、弘扬佛法的义务。

我当时在柏林寺西佛洞看到这两座石像,心中还有疑惑。后来在大同博物馆看到彩绘石雕信士坐像(下面三张图),总算有个明确的概念了。

后上壁浮雕太子游四门、大鹏金翅鸟和天女散花图等13尊佛像。太子游四门,讲的是佛祖释迦牟尼由尼泊尔的一个太子从出游到悟道成佛的故事。

窟内靠里还有一洞窟,原来供奉一尊大铁佛,十年特殊时期被毁损。后塑一尊弥勒佛铜像在此供奉,铜像两边刻有站立的罗汉像。

南壁门左上雕刻13尊站立的小佛像;下边一组合像,中间为观音菩萨乘吼,左边为普贤菩萨乘象,右边为文殊菩萨乘狮。

东壁浮雕36尊小佛像和两块功德碑。

西壁阴刻11座小佛像和一块石碑。

门楣3尊站立石雕像。

门楣两侧延伸到洞顶藻井里的“细长”状东西比较奇特显眼,不确定是什么,不大可能是云团的“尾巴”,因为其他云团没有这样的延伸。咋一看像“蛇”,如果是蛇,也可以理解。

在传统文化中蛇有着崇高的地位,民间有“蛇不入无福之地”的说法。古人认为蛇既有神的灵性,又是构成龙的要素,有丰富的文化内涵和吉祥寓意,象征着美丽多姿、痴情重义、灵活应变等。

在云冈石窟的藻井、龛楣等部位的龙纹雕刻中,龙身的蜿蜒灵动,鳞片的细腻刻画,都保留蛇的形态特征。比如,云冈石窟第6窟中,有一组以佛教故事为内容雕刻的连环画,其中一幅描绘释迦牟尼出生后,天上出现九条飞龙为其灌顶沐浴的画面。这九条“飞龙”就是以蛇的形象为基础雕刻而成的。此外,敦煌石窟中也有很多关于蛇的内容,有的刻画在菩萨胸前,有的在窟顶或中心柱,有的在经变画中。

洞顶为龙凤藻井图,贴近后壁的洞顶为八卦图。藻井不仅是装饰性建筑构件,在古代还是身份等级制度的标志,经历了由实用性建筑构件到装饰性建筑构件、由简单到繁复、由疏朗到繁密、由单一到多样的发展过程。汉魏时期,建筑中开始出现“藻井”这一内檐装修形式。关于藻井的文字记载,最早出现在东汉文学家、科学家张衡的《西京赋》中:“蔕倒茄于藻井,披红葩之狎猎。” 根据考古出土发现,藻井图案最早出现在汉代贵族墓的壁画中。东汉之后,藻井结构及图案从墓葬中消失,主要出现在石窟寺和佛教建筑中,最早可追溯到北魏时期的云冈石窟、龙门石窟顶部的石雕莲花藻井装饰等。看过很多的藻井,有石窟寺藻井,比如大同云冈石窟第12窟的前室穹顶、洛阳龙门石窟的莲花洞(古建100:河南洛阳(2),龙门石窟),有寺庙殿宇的藻井,比如北京先农坛的天宫藻井、智化寺藏殿的藻井,河北蔚县灵岩寺的藻井(古建100:河北蔚县(1),蔚州古城),还有国内现存最早的木构藻井,天津蓟县独乐寺观音阁上的藻井。还有很多去过的地方没有整理,以后专门说说藻井。

千佛洞

千佛洞位于大雄宝殿东北侧,经过大雄宝殿的二层和孔子殿,到一小平台,然后攀钢管扶手拾阶而上。

中间经过一处洞窟,里面没有雕刻佛像,有人为凿刻垒砌的痕迹,像是打坐或者闭关的地方。

休息远眺下来时的山路和远处的雪景。

需手脚并用,沿陡峭台阶再往上就到千佛洞,石窟正中3尊石雕佛结跏趺坐于莲花座上,分别为盘古佛、燃灯佛、伽舍佛;两侧各有一尊菩萨,东为孔雀王菩萨,西为大冥王菩萨。后壁浮雕15尊小佛像,中间一尊坐像,两边各7尊立像。

东壁上龛内11尊站立在莲花台上的小佛像,下龛内有3尊坐像,下边一幅彩绘图,左一尊站立的石雕佛像,右一块功德碑,载有:“大明隆庆元年上至隆庆四年修造燃灯佛殿圆满......明代隆庆元年”等字样。大明隆庆元年至隆庆四年,即1567-1570年。

西壁上龛内11尊浮雕小佛像站立在莲花台上,下龛内3尊坐像,坐像下一幅彩绘图,右一尊站立的石雕像,左一块功德碑。

彩绘八卦穹窿顶,色彩艳丽,精美典雅。

东佛洞

东佛洞与多宝佛塔浑然天成,构思巧妙,造型奇特。佛洞宽5米,深入5米,高3米。

正中佛龛内雕刻的是药师佛,手捧宝塔结跏趺坐在莲花座上,上边两龛浮雕小佛像各9尊,左、右3龛内,每龛内浮雕3尊小佛像,共36尊小佛像坐于莲花台上,神采各异。

东壁上有3龛,分别浮雕有小佛像8尊、6尊、7尊,均坐于莲花台上。下壁中间一尊站立的石雕像,右边两龛各浮雕小佛像3尊,左边一块功德碑。西壁与东壁布局一样,左右对称。

南壁门楣浮雕观音、普贤、文殊菩萨组合像,两边各立一块功德碑,字迹模糊不清。

门庭南上壁浮雕佛像5尊,东、西壁各4尊,下壁为功德碑,彩绘万字图顶。据石壁上的碑文记载东佛洞与多佛宝塔均建于明嘉靖十五年(1536年)。

洞顶是八卦彩绘穹窿顶。

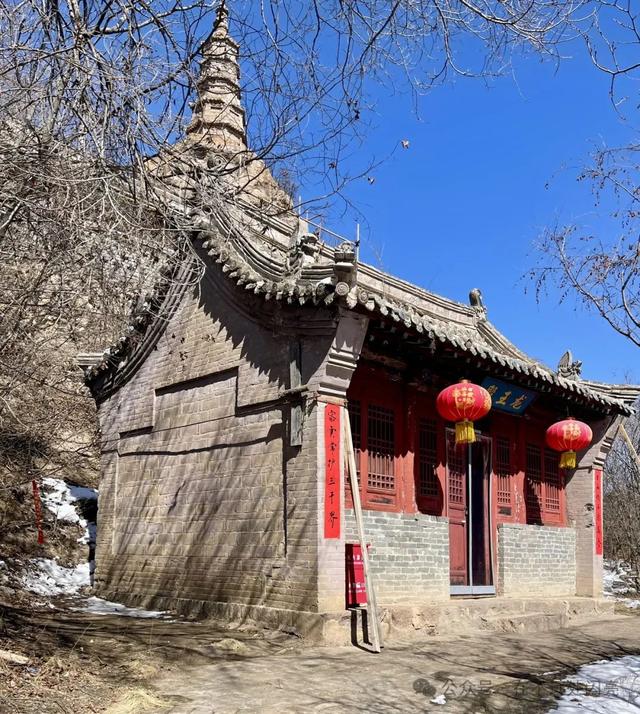

多宝佛塔

又称柏林寺塔,高12米,实心五层八面,石塔四层以下与石窟为一整体,下凿石窟,上雕石塔,设计巧妙,不仅形制特别,塔身的雕刻也和过往看过的大部分塔不同,每层题材都不同而且内容连贯。

多宝佛塔是为纪念以光明佛为主的八十八位为佛教作出贡献的圣僧而建。塔身四周雕刻的佛像,记述了八十八位圣僧的佛本生故事。

本生,意为本起,本缘。佛本生故事,是讲述佛陀在成佛前无数世修行的故事,是佛教文学的一种体裁,同时也是佛教艺术经常表达的主题之一。佛教认为,释迦成佛前也处于六道轮回之中,因为在无数轮回之时坚持舍身救世、致力求法、清净 修为,最终方能修满六识,脱离六道轮回之苦。

塔身每层八面均凿有佛龛,龛内雕刻着坐、立、卧于莲花台上的各种佛像。

每层出檐均有石雕仿木结构。各层之间筑有相轮,檐下雕出石斗栱,各层塔角原装有铁质风铃,大部分已经遗失,只剩五层孤零零的一个还在作响。

第五层用一块本色石料,磨石对缝衔接垒砌。

塔顶、塔刹另雕后叠砌于塔巅之上。

下山路上回望柏林寺,整组建筑随形就势,凿窟建殿,雕峰刻塔,形制独特,错落有致,山石树僧,浑然一体,和谐共处,印象深刻。

我喜欢这样在山里走路,带着满满的收获和无法言说的喜悦,眼睛能看到很远的地方……