在法治社会的运行体系中,交通行政处罚相关的法律纠纷时有发生,此类事件不仅关乎当事人的切身权益,更对执法公信力与司法公正性有着深远影响。近期,刘先生与保定市公安局交通警察支队之间的行政处罚争议,引发了广泛关注。

事件回溯:交通事故引处罚,两次决定扰乱生活

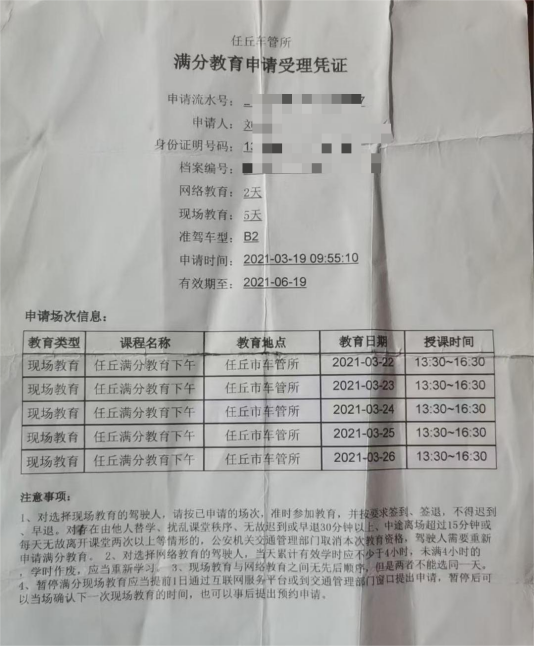

2021年2月15日14时30分,刘先生在106国道雄县杨临河村路口遭遇交通事故。随后,2021年3月12日,雄县公安局交通管理大队针对该事故,向刘先生出具了业务通知书及行政处罚决定书,对其作出罚款2000元、记15分以及准驾车型降级的处罚决定。刘先生依照处罚要求,履行了缴纳罚款与上交驾驶证的义务,并于2021年3月22日至26日参加了满分教育学习。

刘先生回忆,事发后鄚州雄县交警大队要求其上交机动车驾驶证,他予以配合,随后被要求在机器上捺手印。之后,被告知相关材料将邮寄至保定,再转递至沧州。令他意想不到的是,最终收到的处罚结果竟是吊销机动车驾驶证且终身禁驾,而相关文书上的签字并非他本人所签。此后,刘先生历经三四个月,多次通过电话索要行政处罚决定书,整个过程都留存了通话录音作为证据。

2022年6月7日,刘先生再次收到保定市公安局交通警察支队针对同一事故作出的行政处罚决定书,决定吊销其机动车驾驶证,并明确提示终生不得重新取得机动车驾驶证。令人不解的是,针对同一事故,刘先生先后收到两份行政处罚决定书,这一异常情况打破了他原本的生活节奏,也让他对执法的公正性产生了深深的质疑。

抗争无果:再审申请遇阻碍,合理诉求被搁置

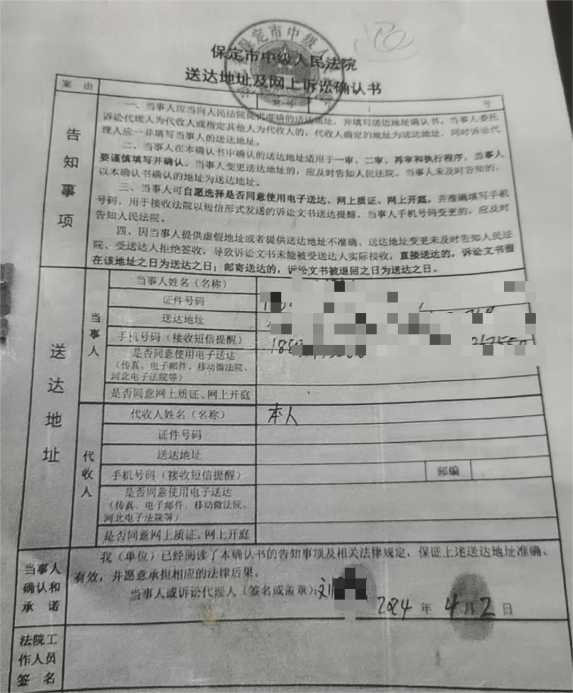

面对复杂且不合理的处罚局面,刘先生决定通过法律途径维护自身权益。他向河北省高级人民法院申请再审,提出多项诉求。他请求依法撤销河北省保定市中级人民法院2023年的行政判决书,改判支持其一、二审诉讼请求,即撤销保定市公安局交通警察支队作出的【2022】1306002600391050号公安交通管理行政处罚决定书。

刘先生指出,本案存在足以推翻原判决的新证据。2024年2月19日,他从保定市公安局交通管理支队重新领取的行政处罚决定书,管辖法院变更为保定市徐水区人民法院,与原处罚决定书所载明的管辖法院不一致,而原一审法院为保定市竞秀区人民法院,这一情况表明原一审法院对本案不具备管辖权。然而,他提交新证据后,相关法院并未开展调查及启动再审程序。

刘先生还指出一、二审法院在事实认定方面存在严重错误。原判决遗漏了他提交的2021年雄县公安局交通管理大队作出的行政处罚决定书,且该处罚他已履行完毕。在该处罚未被依法撤销的情况下,保定市公安局交通警察支队时隔一年,就同一违法事实再次作出处罚,而一、二审判决书对此关键事实未作任何表述。保定市公安局交通警察支队在作出处罚前,未依法履行告知义务,未制作行政处罚告知笔录。刘先生称自己捺手印行为是基于误解,不能据此免除行政机关的告知义务,但一、二审法院却认定告知义务已履行。同时,未即时送达行政处罚决定书的行为,对他的合法权益产生了实质性的重大影响。在法院庭审过程中,刘先生也曾明确指出这些问题,认为法院判决存在不合理之处。

而且刘先生认为一、二审法院在法律适用方面存在错误。针对同一违法事实实施两次行政处罚的情形,明显导致法律适用不当。他的诉求为撤销第二次处罚决定书,原因在于第一次处罚决定书已执行完毕,而第二次处罚决定书存在诸多瑕疵,交警大队起初未予送达处罚决定书,经他持续索要,三个月后才获取,且文书上的签字非本人所签,仅被要求在机器上摁手印,相关内容也未进行宣读,便作出吊销机动车驾驶证、终身禁驾的严厉处罚。

据了解,刘先生此前向河北省高级人民法院申请再审,再审申请材料于2024年4月18日转至河北省保定市中级人民法院。2024年7月16日,保定市中级人民法院以电话形式通知他不予立案,刘先生当日前往索要不予立案通知书时,被告知无法提供。目前,刘先生仍在等待河北省高级人民法院的回应,期望能通过再审程序,让自己的合法诉求得到公正对待。

法律依据:法规条文有明确,执法审判应依规

《中华人民共和国行政处罚法》规定,对同一违法行为不得给予两次以上罚款的行政处罚,刘先生遭遇同一事故两次处罚,与该规定相悖。《中华人民共和国行政诉讼法》中,新证据足以推翻原判决、原判决事实认定证据不足或适用法律错误等情形应再审的条款,为刘先生再审申请提供法律支撑。交通行政处罚程序中,行政机关需严格履行告知义务,处罚决定书送达应遵循法定程序,违反这些程序会使处罚合法性存疑。

问题剖析:交通执法司法症结,亟待系统化解

执法层面:程序规范待强化,执法标准需统一

此案件中,交警部门在处罚前告知、文书送达及重复处罚等问题上,暴露执法程序不规范。部分执法人员忽视程序正义,损害当事人权益,削弱执法权威。这反映出交通执法部门内部培训与监督机制有漏洞,未确保执法人员严格执行法律法规。统一执法标准,加强程序监督考核,是提升交通执法质量的关键。

司法层面:审判质量待提升,审查机制需完善

一审、二审法院审理时,对关键证据遗漏、事实认定偏差及法律适用错误,凸显司法审判质量需提高。法官审理行政案件应全面审查证据、准确认定事实、正确适用法律,确保判决经得起检验。同时,针对再审申请,相关法院应建立高效审查机制,畅通救济渠道,避免因审查不规范影响当事人权益维护。

社会影响:公众信心受冲击,法治建设遭挑战

这起交通行政处罚争议,严重干扰刘先生生活和工作,其合法权益难保障。从社会层面看,此类事件削弱公众对交通执法和司法审判的信任,降低法治公信力。若不妥善解决,将阻碍法治建设,影响社会和谐稳定。构建公平公正的交通执法与司法环境,增强公众法治信心,是法治建设的重要任务。

刘先生明确表达其核心诉求,即撤销第二次处罚决定书。他强调,第一次处罚决定书已执行完毕,而第二次处罚决定书存在诸多严重问题。交警大队起初拒绝提供处罚决定书,三个月后经多次索要才勉强给出,且文书上并非本人签字,只是被要求在机器上摁手印,内容也未宣读,便直接作出吊销机动车驾驶证、终身禁驾的严厉处罚。在法院开庭时,刘先生也指出这些问题,认为法院判决存在严重不合理之处。如今,他迫切期待河北省高级人民法院能够重视其再审申请,依法公正审查,还他一个公道,让法治的公平正义得以彰显。

这起交通行政处罚争议,不仅仅是刘先生个人的遭遇,更是对交通执法与司法体系的一次严峻考验。只有通过完善执法程序、提升司法审判质量、加强监督机制,才能构建起一个公正、透明、高效的法治环境,切实保障每一位公民在交通领域的合法权益,让法治精神在社会生活中得以真正彰显。