五年前那个暴雨夜的情景突然清晰起来。儿子跪在客厅哭得像个孩子:"妈,您总不想看着孙子出生在出租屋里吧?"他们夫妻举着B超单,说怀孕三个月了要买学区房。我抖着手把养老存折拍在桌上——首付60万里有我攒了半辈子的52万,每月3800的房贷从此压在了我退休金账户上。

上周社区广场舞队的王姐悄悄跟我说:"你家小两口新提了辆特斯拉,车牌号尾数668那个?"我这才想起,儿子已经三个月没让我进过家门。上次见面还是在他家客厅,我忍着眩晕让儿媳帮忙买降压药,她却举着手机计算器说:"妈,这药够买半平米房子了,您回家吃存货不行吗?"那一刻,3800块月供突然变成扎在心口的碎玻璃。

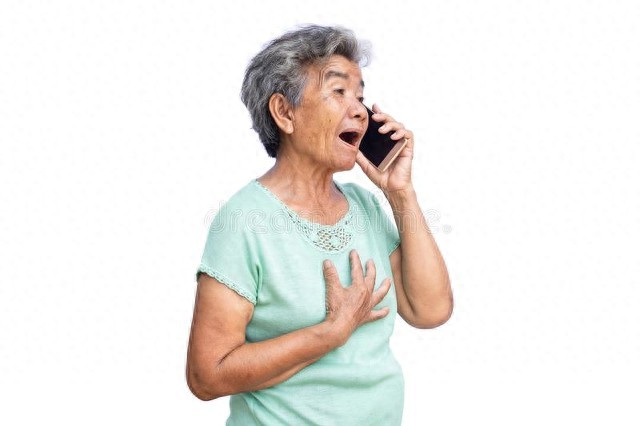

"您这是要逼死我们吗?"儿子的质问将我从回忆中拽回。我摸着病历本上"高血压三级"的诊断,对着电话轻笑出声:"比起被啃老啃到入土,我更怕死后墓碑上刻着'人形ATM'四个字。"通话记录显示,这是五年来他首次主动来电,竟是为催债。

我翻着泛黄的相册,1988年那张全家福里,父亲蹬着二八自行车载我们去看升旗。那年他月薪89块,给我买15块的的确良衬衫眼都不眨。现在的父母们却在计算:养儿防老的投入产出比是多少?送孩子留学要几年回本?这种异化的亲情,正将无数家庭拖入道德与现实的泥潭。

儿媳朋友圈昨天更新了马尔代夫度假照,配文"努力工作后的自我奖励"。而我的手机银行提醒里,每月1号雷打不动有笔3800的转账记录。五年来,这对夫妻的月薪从8000涨到3万,却始终没接过房贷的担子。更讽刺的是,他们给孩子报的早教班,每节课费用正好是380元——刚好是我每日药费的十倍。

上周社区调解员老李跟我说了个新词:感恩赤字。现代年轻人把父母付出视为"可继承债务",却把赡养义务看作"选择性条款"。就像我儿子,能记住每个游戏皮肤的价格,却记不得我心脏支架手术的日期。

记得去年除夕,我特意包了儿子最爱吃的三鲜馅饺子送过去。门铃按了三次,儿媳裹着真丝睡衣开门:"妈,我们订了米其林年夜饭,这些冷冻饺子放物业冰箱吧。"电梯下降时,我听见她抱怨:"说过多少次别用塑料袋装食物,土死了。"那袋饺子最后进了保洁阿姨的微波炉,她说真香,比儿子结婚时的喜糖还甜。

银行流水不会说谎:五年累计22.8万的房贷转账,对比的是儿子家三年间换了三辆车的消费记录。物业王经理有次闲聊说漏嘴:"您儿子家光装修就花了80万,那个智能马桶比我家轿车都贵。"这些数字堆砌出的真相令人窒息——不是年轻人活不下去,而是贪婪永远喂不饱。

教育学专家张教授在电视上说:"当代啃老族不是活不起,是想要超额生活品质。"这话在我家得到完美印证。儿媳背着限量版包包去超市"哭穷",结账时永远自然后退半步;孙子过生日收到万元平衡车,我却收到儿子"手头紧"的借钱短信。这种精准的双标,把亲情变成了残酷的经济学。

停掉房贷转账的那个清晨,我把降压药换成便宜的基础款,省下的钱报名了老年大学油画班。第一幅作品画的是被藤蔓缠住的老树,老师夸我有天赋。同学们不知道,那藤蔓上每片叶子都刻着"3800"——这是我迟来三十年的叛逆。

社区法律顾问小陈告诉我,《民法典》第26条明确规定成年子女不得"强行索取"父母财物。我把这条法规设置成手机壁纸,每天看存款数字从52万重新开始跳动。这些冰冷的数字,比儿子朋友圈的全家福更让我安心。

昨天看到个新闻:上海某老人把房产捐给慈善机构,子女起诉索要败诉。评论区吵翻了天,有人说老人绝情,有人说子女活该。这让我想起那个经典问题:父母的钱是不是天然属于子女?当我们把亲情明码标价,血缘究竟成了纽带还是锁链?

此刻我摸着新办的游泳卡,突然理解楼下陈阿姨为什么把退休金都花在宠物店。她说:"养狗比养人强,至少不会嫌给的狗粮太便宜。"这话听着心酸,却道出多少父母的无奈。当付出变成习惯,索取成为自然,中国式亲情正在经历前所未有的考验。