成都“因水而生、因水而兴、因水而荣”,如今在建设践行新发展理念的公园城市示范区背景下,水系的历史与文化将如何传承。

本导则核心愿景是:塑造“人与自然和谐共生、城乡空间与河道多元融合”的公园城市滨水空间多元化场景。

历史与文化传承要突出古今相映,保护与传承历史文脉,创新发展天府文化,激发场所活力,塑造“老成都、蜀都味、国际范”的人文水岸景观。

一、活化利用文化遗存

原则导向:充分挖掘河道沿线文化特色,统筹滨水地区资源保护与活化利用,构建地域文化标识,打造文化展示场所。

二、重塑诗意风貌景观

原则导向:分段展示风貌特色,体现差异化的地域文化和特色,避免“千河一面”

城镇段(城区)河道:

突出西蜀园林的“古雅清旷、飘逸乡情”特征,重塑河岸园林结合古城墙、古园林遗址,统筹山石、流水、渡桥、花木等园林景观元素,依水筑景。

宜灵活布局“疏朗、简约、雅致、天然”的园林建筑群,建筑形式以厅堂式为主,人物纪念建筑采用殿阁式,建造材料就地取材,体现乡土风情。同时结合历史人物与典故,选取芙蓉花、竹、紫薇、银杏、荷花等本土特色植物,打造花境、竹径、木桥等游览路线,点缀碑亭、怪石、盆景等文化景观要素,营造“花木人文共融”的诗意景观。

城镇段(镇区)河道:

突出滨水市镇“水运商贸、码头津居”的特征,重塑滨水小镇风貌宜结合古渡口遗址,延续沿河内街、半边街的街巷肌理,传承“枕水而居”的空间肌理。

有条件区域可恢复吊脚楼、出挑式、错叠式等历史滨水建筑,并融合商业与公共功能,增加滨水活力。滨水绿带宜利用高差进行梯田式、阶梯式景观打造,结合芦苇、蕨类等具有诗韵意趣的滨水植物,重现富有层次的河岸场景。

航运码头、工业遗址地区宜利用石头路面、码头构筑物、系揽等水运文化符号,加强文化感知与可识别性。

黄龙溪古镇照片

郊野段河道:

保护林盘肌理,展现农耕文化特色

整理郊野水系,将河道与水渠、坑塘、洼池联通,形成“古堰纵横、水绕林盘、流水修竹”的格局特征。

加强建筑聚落与农田、疏林的紧密结合,整治院落建筑风貌,形成层次丰富的立面景观,设置灵活多样的院落边界延续“院在林中”的建筑布局。

结合农耕等文化符号,考虑田园、植物景观的季相效果,营造四季变幻的大地景观,以银杏、凤尾竹等传统作物,构筑层次丰富的郊野景观,并结合民俗技艺、节庆习俗、时令节气、农耕用具等进行景观小品打造,增强特色农创体验。

历史意象景致:

可结合古诗文与古画所描绘的历史意象,结合滨水地区相关历史文化保护规划,有条件的区域可恢复或重塑成都八景:青羊春市、威凤秋猎、花溪凉荫、草堂雪梅、昭觉晓钟、琴台夕照、蓉城云锦、墨池夜月。

三、营造文化活动场所

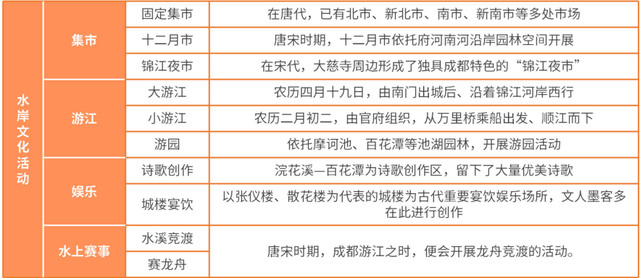

原则导向:结合滨水空间,植入集市、游江、娱乐、水上赛事等活动场所,延续传统文化记忆。

成都公园城市河道一体化导则中水系的历史与文化传承是一个系统工程,需要深入挖掘历史文化资源、巧妙融入现代城市建设、加强文化遗产保护与利用,并通过公共教育与活动推动文化传承。这样才能在推动城市发展的同时,保留和弘扬成都水系的历史与文化特色,你觉得呢?