2024年2月5日,广州某三甲医院ICU的时钟指向凌晨3点。监护仪刺耳的警报声中,41岁的吴玉燕心电图逐渐拉成直线——距离她确诊流感仅仅过去72小时。就在20天前,这个刚学会叫"妈妈"的婴儿,还在用沾着口水的小手抚摸她熬夜校对的文稿。

一、被误读的"感冒":致命72小时倒计时

1月28日清晨,吴玉燕给丈夫系领带时突然踉跄:"头好重,像戴了铅盔。"体温计显示38.5℃,她笑着安慰家人:"可能昨晚哄小宝着凉了。"这个从业16年的资深媒体人,自测流感抗原阳性,马上服用奥司他韦,期间还在审校即将付印的专题报道。

19:00:她开始咳出铁锈色痰液。急诊科医生朋友微信提醒:"立即查CT!"但她觉得"小题大做",直到半夜体温冲破40.1℃才被家人强行送医。

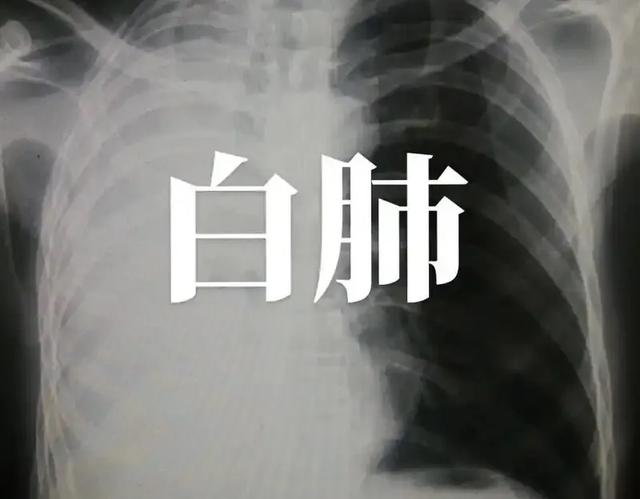

1月29日CT影像,让呼吸科主任倒吸冷气:双肺布满雪花状阴影,像被病毒轰炸过的焦土。此时病毒载量已达单感染的3倍。

1月30日ECMO启动时,她的肝脏转氨酶数值已爆表到正常值的50倍。体外膜肺氧合机的管道里,暗红色的血液无声流淌,仿佛在嘲笑现代医学的无力。

二、病毒的三重杀招:比恐怖片更惊悚的病理密码

1. 肺泡里的"水刑":病毒性肺炎

"病毒进入鼻腔后,5小时就能抵达肺泡。"某传染病专家用全息投影演示时,观众席响起一片惊呼。这些直径0.1微米的入侵者,会像黑客破解密码般,利用肺泡细胞表面的神经氨酸酶受体打开"后门"。

被攻陷的肺泡变成微型病毒工厂,每个感染细胞能释放10000个新病毒。当渗出液灌满300万个肺泡(相当于半个足球场面积的呼吸膜),CT影像就会呈现恐怖的"白肺"——就像被水淹没的房间,氧气再也找不到渗透的缝隙。

更可怕的是代偿欺骗:部分患者血氧降至85%(正常>95%)仍无窒息感,就像温水煮青蛙。

2. 心脏的"自杀指令":暴发性心肌炎

病毒攻击心脏有双重杀招:直接刺穿心肌细胞,或是引发免疫系统的"狂战士模式"。某病理实验室的电子显微镜照片显示,被病毒穿透的心肌细胞就像被蚁群蛀空的堤坝。

"有个20岁患者,上一秒还在刷抖音,下一秒就室颤了。"心内科医生讲述的案例让诊室鸦雀无声。当病毒诱导免疫细胞攻击心脏时,可能引发比枪伤更致命的炎症风暴——患者的心脏MRI图像上,受损区域像被陨石雨击中的月球表面。

3. 大脑的"傀儡术":流感脑炎

日本国立传染病研究所的黑色档案柜里,锁着一份令人胆寒的数据:流感相关脑炎死亡率达30%。当病毒突破血脑屏障,会像特洛伊木马般潜入中枢神经系统。

某儿科诊室的监控录像记录过惊悚一幕:3岁患儿突然眼球上翻、四肢抽搐,脑脊液检测显示每毫升含5000个病毒拷贝。更诡异的是"脑雾"现象——康复者可能出现持续数月的记忆力减退,就像大脑被蒙上了毛玻璃。

三、现代人的免疫博弈:从1918到2024的进化对决

1. 疫苗:升级的"病毒通缉令"

流感疫苗不是金钟罩,却是最聪明的预警系统。就像给免疫部队配备最新通缉画像,现有四价疫苗能同时识别4种流感病毒抗原。疫苗学家用荧光标记实验显示:接种者血液中的抗体像精准制导导弹,能在病毒着陆呼吸道前实施拦截,但也不能百分百拦截。

但有个反常识真相:疫苗保护期只有6-8个月。因为流感病毒的抗原漂移速度,堪比变色龙的皮肤进化——这也是每年都需要重新接种流感疫苗的原因。

2. 特效药:48小时黄金拆弹

奥司他韦不是万能药,但确是重症防线。病毒学家用延时摄影展示:服药后24小时,病毒释放量下降99%。但若超过48小时用药,病毒载量可能已突破免疫防线——就像洪水漫过大坝后再撒沙袋。

新一代药物玛巴洛沙韦,更显神奇:单次服药就能阻断病毒复制酶,日本临床试验显示能使家庭传播率降低86%。但药学家提醒:这绝不是放纵的借口,就像防弹衣挡不住连续射击。

四、都市人的生存算法:建立四维防护矩阵

1. 通风魔法:每小时换气6次能使病毒浓度下降90%。日本某实验室用荧光气溶胶演示:开窗形成的空气湍流,像无数隐形的消毒机器人。

2. 口罩屏障:N95口罩的静电滤层堪比微观捕兽夹。电子显微镜显示,其纤维间隙仅0.3微米,却能让0.75微米的气溶胶颗粒因布朗运动被捕获。

3. 洗手密码:20秒揉搓洗手能破坏病毒包膜。使用示踪荧光剂的实验显示,大多数人指缝、甲缘的清洁盲区,正是病毒潜伏的"安全屋"。

4. 免疫基建:每晚少睡1.5小时,NK细胞活性下降32%。年轻人熬夜就是隐性破坏免疫基础,而实际上自己却很难体会到。

在吴玉燕的追思会上,她生前校对的最后一篇稿件静静躺在灵柩旁,标题赫然是《警惕平静生活下的隐形危机》。或许这位用文字守护真相的媒体人,正用生命完成最后的报道:在这个病毒与人类永恒博弈的世界,认知盲区才是最大的致命伤。

大S的悲剧,让我们了解有基础疾病的要特别重视流感要及时就医,而这则悲剧也对于平时健康没有明显基础疾病的年轻人也敲响了警钟。