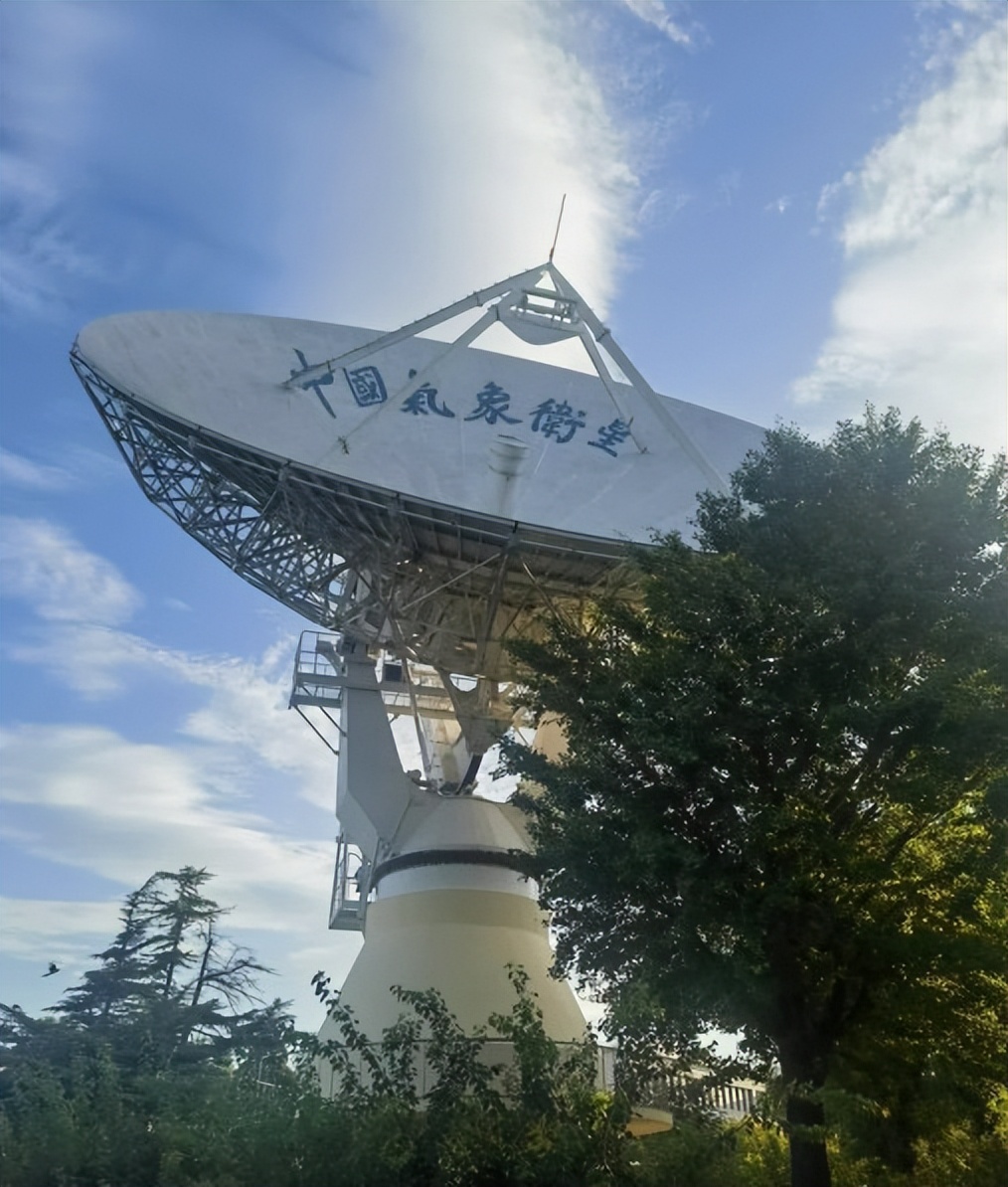

在北京海淀区有一个名叫东北旺的地方,河流穿过公园,水静山青天蓝,站立在此地的高处,四处绿草茵茵,可以看到绿树成荫下掩映着一处气象卫星地面站,高高塔台上矗立着测控天线,在一片树木之中显得格外醒目,树丛中有一座高1.8米,身着正装、身姿挺拔,面容坚毅,眼神中透露出一种果敢与坚定的半身白玉雕像,雕像矗立在绿树间,注视静穆的土地行人。镌刻在石碑上雕像金色事迹介绍在太阳下熠熠生辉。

根据上面生平文字介绍,我们知道,原来,雕像是为了纪念国际欧亚科学院院士、国家气象局原局长、世界气象组织主席、国家气象事业的优秀领导者,荣获气象科技人才奖的邹竞蒙院士。更让人痛心疾首的是,这位祖国的现代气象事业的开拓者、奠基人,在国际气象事业享有声誉科研人才,集专家、学者、教授和领导人为一体官至正部级干部,竟然是在大街被几个小混混杀害。

怀揣崇敬之心站在雕像前,我的内心涌起的是一种无法言喻的敬重之情,能够感觉到,每一根线条都记录了这位大家的英勇与决绝,每一处阴影都藏着他对生活的热爱和对自由的渴望。望着雕像上那刚毅的脸庞,我仿佛能够听到他的心跳声,那是历史的脉搏,是他坚定的步伐和不屈的意志。那是一股不可阻挡的力量,如同烈火般燃烧在我的心头。我想象着他面对歹徒的勇气与决绝,那是对事业的深情热爱,对坏人的刻骨仇恨。

岁月如歌,如今,26年过去了,历史的沧桑没有忘记他的形象,反而让他的精神熠熠生辉人,他用自己的生命谱写了一曲英雄的赞歌,成为永远鼓舞后人前进的榜样。今天,站在雕像前回望那段岁月时,不禁为他的英勇而感动着。深感自己肩负的责任重大,正是无数先辈用鲜血和生命为我们创造了今天美好生活,我们应当倍加珍惜。同时,后人要传承和弘扬先辈的精神,在新时代的征程中,不畏艰难,勇于担当,贡献自己的力量。

邹竞蒙,原名家骝,1929年2月17日出生在上海重庆南路上的万宜坊,重庆南路当时还叫吕班路。他的父亲是我国著名新闻记者、政论家、出版家邹韬奋,原名恩润,幼名荫书,韬奋是他的笔名。江西余江县潢溪镇渡口村沙塘邹家组人,1895年11月5日(光绪二十一年九月九日)生于福建永安,祖父邹舒予,号晓村,曾考中前清拔贡,初以7品小京官发至福建省侯补官,后到福建盐务局任职。母亲查氏,家庭妇女,浙江海宁人,喜欢看小说、讲故事。1926年1月,文学学士学位的邹韬奋在《生活》周刊工作,与苏州姑娘沈粹缜结婚,婚后的生活充满了温馨与喜悦,沈粹缜先后为邹家带来了两个儿子和一个女儿。长子邹家华,次子邹竞蒙。

出生在这样的家庭,邹家华、邹竞蒙兄弟俩从小便受到家庭影响,并接受了良好的教育。先说哥哥邹家华,他的童年生活在上海这座繁华的城市,但从他懂事开始,正值九一八事迹爆发,父亲邹韬奋在上海全身心投入抗日救亡运动,以犀利的笔触抨击黑暗势力,主办了《生活周刊》和《大众生活》等知名刊物,为全国人民抗战注入了信心和勇气,他被誉为“吹响救亡图存号角的领路人”,并得到了先进组织高层领导人的高度评价。

那时刚刚懂事的邹家华,印象深刻之事莫过于“七君子”(沈钧儒、章乃器、邹韬奋、李公朴、王造时、沙千里、史良)的遭遇。那时,他随母亲及友人前往探视这七位人士。一场到访下来,他看到许多群众为他们发出正义之声,小小年纪心中便有所悟:“七君子”行善举,仗义执言,理当如此,他们的遭遇令人同情。彼时日本侵略者的压迫如此深重,国人备受欺凌,他们为何不能挺身而出,组织抗日?

父亲邹韬奋忙于抗日宣传,而母亲则独自支撑着家庭。对父亲的印象也多是“聚少离多”,特别是在抗战期间,他们四处漂泊,历经颠沛流离之苦,在孩子们的眼里,他们一直是在追赶父亲的路上。期间,他吃了不少的苦,受了不少的难。过早地尝到了生活的艰辛,也让他更加懂得肩上的责任。从此,兄弟俩的人生轨迹便与国家的命运紧紧相连。

就在哥哥只有18岁,弟弟只15岁的那一年,他们的父亲邹韬奋因患重病不幸逝世,父亲的离世,对这个家庭来说,失去了家庭的顶梁柱,无疑是晴天霹雳,但他们并没有被被击垮,反而更加坚定了要为国家做一些事情的信念。在组织的安排下,邹家华加入了新四军,因为他的年龄比较小,没有在战场上奋勇杀敌,刚开始的时候被安排在新四军的建设大学学习,他接触武器制造和维修工作。别看他年纪不大,但在技术上却非常出色,连很多老战士都对他刮目相看。抗战时期,他参与了武器的改进和修复,为前线战斗提供了重要支持。

也正是在这个时期,党组织发现了他的潜力,并决定送他去苏联深造。在苏联莫斯科学习期间,邹家华经历了无数的挑战和磨砺。他兢兢业业地钻研课程,同时也积极参与学校的科研项目。他热衷于实践,在工作室里亲手制作机械零件,感受着每一个齿轮的运转。他追求卓越,追寻着机械制造的精髓。经过多年的刻苦学习和不懈努力,他以优异的成绩从莫斯科工业学校毕业,满怀自豪和希望地踏上了回国的旅途。他将在祖国的土地上实现自己的梦想,用所学知识为国家的发展贡献力量。

那时新中国刚刚成立,在外国留学多年的邹家华学成归来,满腔热血地投入到国家的工业建设中去,那时战火刚刚停止,当时的我国百废待兴,工业基础薄弱,很多技术都要从头做起,邹家华却没有丝毫退缩,直接扎根到沈阳的一家工厂,成为一名普通技术员,有学历、能力强、技术硬的他,每天都和工人们打成一片,甚至吃住都在车间里,凭借着过硬的技术和踏实的作风,将机床厂的生产技术大幅提升,因而得到了上级领导的器重,他很快从普通员工成长为总工程师,后来还担任过厂长。

然而,人生的道路上难免有挫折,他的成长之路并非一帆风顺,就在那十年特殊的年代,邹家华经历了一段艰难的岁月,他被暂停了所有工作还被下放到农场接受劳动改造,生活条件极其艰苦,这对一些人来说无疑是一个巨大的落差和打击,但邹家华并没有因此消沉,他以乐观的态度面对困境,他锻炼了身体,与工人们建立了深厚的情谊,并深入了解了实际生产环境的需求和挑战,同时利用这段时间继续研究机械技术,还主动帮助乡亲们修理农具。

在这段沉寂的岁月里,邹家华始终以积极向上的心态劳动、生活工作,他和妻子相互扶持,熬过了最艰难的日子,尤其是在基层劳动这段时间里,他看到了这段经历所带来的机遇,没有放弃对机械事业的热爱,他参加技术培训班,阅读大量的专业书籍,保持着对前沿技术的追求,不断提升自己的技能和知识,用勤奋和努力证明自己的价值,成为工人们的楷模和技术支持。这段基层劳动经历给了他意想不到的机会和启示。过去,他只是学习了大量的理论知识,但缺乏实际的基层生活和工作经验。然而,这几年的下放劳动恰好填补了他在这方面的欠缺,让他获得了珍贵的实践经验和真实的洞察力。

下放农村基层劳动六年之后,邹家华终于重新回到了他曾经为之奋斗的地方,回到工作岗位后,发现自己焕然一新。他不再是一个纸上谈兵的工程师,而是一个真正了解基层工人的实践者。他能够与工人们打成一片,理解他们面临的困难和挑战。他通过亲身体验,更加深刻地认识到基层工人的辛勤付出和价值。

从农村回来后,邹家华的职位一路攀升,先后担任机部机械研究所副主任、国防工业办副主任、国防科工委副主任、兵器工业部部长、机械电子工业部部长、计委主任等重要职务,尽管职务越来越高,但他始终保持着初衷,不忘初心,保持着低调、谦逊、实用的作风,每带领的一个团队,与团队成员紧密合作,激发所有成员的潜力,鼓励他们提出创新的想法,工作的目的是推动技术创新、产品质量改进、生产效率提升。通过他的努力,企业的产品不仅在国内市场上获得了认可,还赢得了国际市场的竞争。他带领团队参与国家重大工程项目,为国家的发展做出了重要贡献。

由于他在我国工业化进程中的杰出成就,1991年54岁的邹家华被任命为国务院副总理,主管工业和经济工作,他成为一名副国级领导干部,当时的中国正处于改革开放的关键时期,经济体制从计划经济向市场经济转型,工业技术也亟待升级,他始终保持进取之风,推动了一系列技术改造项目,还大力支持高新技术产业的发展。尤其是交通、通讯做好实地调研工作,他常常亲自到各个农村、县城进行现场勘探。在乡下,他与老百姓亲切地互动,关心老百姓的日常生活,与老百姓一同探讨提高生活质量的方法,他谦逊朴实的性格,深受老百姓的爱戴。在他的辛勤工作下,我国建成了完善的交通体系,很多偏远地区都与外界建立了联系。他依旧谦虚憨厚,一直把为人民服务作为自己的工作宗旨。退休后,邹家华就过着跟普通老百姓一样的生活,鲜少露面,至今近百岁高龄依然健在。

哥哥邹家华的成就令人瞩目,弟弟邹竞蒙同样出类拔萃。父亲邹韬奋去世时,邹竞蒙才15岁,被组织上送到延安,进入自然科学院学习,从延安自然科学院毕业后,进入军队工作,曾任军委三局气象观测员、华北军区航空处气象股股长。建国后,任军委空军司令部气象处科长。随后,又进入哈尔滨军事工程学院空军工程系深造,1961年毕业于后,又到北京大学气象学专业攻读研究生课程。研究生毕业后,又回到空军,曾任空军司令部气象研究所副所长。

那个年代的邹竞蒙还是空军的少校处长,曾经居住于北京海淀区复兴路的空军大院14号楼首层西侧的一套三居室的房子,后来,他邹竞蒙到气象局担任领导工作,1982年4月至1996年7月任国家气象局局长,跻身正部级,那时,他在一次演讲中这样说“气象工作不仅仅是预报天气,它关系到国家的每一个角落,比如军队行动、航空安全、尖端科技、国防重器等等都需要气象方面的协助。”

邹竞蒙领导气象局工作,从“七五”至“九五”各个时期的发展规划、计划的制定和实施。他用系统工程建设的方法和以巨型计算机为主体的网络系统建设的思路,采用现代高新技术,主持建设了全国气象业务统一系列工程和制订了短期气候预测科技攻关及业务系统建设方案。主持拟定了中国气象卫星发展极轨、静止两大自主业务体系的总思路,促成两颗极轨气象卫星发射成功。推进中国新一代天气雷达的建设,着力提高中国灾害性天气监测能力,可谓是成就突出,在世界气象组织第10次大会,邹竞蒙先生当选为主席,成为首位在联合国组成机构中担任主席的中国人,还获得连任。

同时,邹竞蒙一直致力于国际气象事业的发展,为缩小发达国家与发展中国家在气象、水文领域存在的差距和维护发展中国家的利益,做出了不懈的努力,取得了显著的成就,获得了国际气象界的广泛赞誉,赢得了很高的声誉,1997年5月,成功当选为国际欧亚科学院院士,这一殊荣是表彰世界气象事业作出了杰出贡献的人物。然而,不幸的是,就在他成为院士一年多后的1999年2月22日,邹竞蒙不幸遭遇意外,结束了他光辉的一生。

这一天正值中国传统春节的正月初七,新春佳节,年味正浓,邹竞蒙来到海淀区当代商城购物,他把汽车停在了与商城相邻的燕山酒店门前,购完物后走出商城时,已将近晚上7点钟,这时候天色已完全黑了,燕山酒店停车场的灯光有些昏暗,但大街上还是人来人往,热闹非凡,有目击者说,蒙眬中依然可以看到邹竞蒙院士脸上带着平和的笑容,身影散发着从容和威严,他走出商场要回家来到停车处,打开车门坐进车正要发动车子。

突然,车子外面两侧猛然冲出三个年轻人包抄过来,两侧前后车门迅速被打开,一人从驾驶门挤进车内,一人从右前门进入轿车坐到副驾驶座位上,两人将邹竞蒙夹在了中间,使他不能动弹,另一人从右后门进入车内。邹老定睛一看,三人都手持明晃晃的大号折叠卡簧刀,还用刀抵住了他的胸部,其中一人搜索车里的财物还抢夺他的手包索要钱财。

面对突如其来的大街上持刀恶性抢劫,邹老并没有屈服,他奋起反抗,抓住了其中一名歹徒的衣服,并将其头按住,同时用胳膊按响了汽车喇叭,连续不断刺耳的喇叭声响引起了过往群众及燕山酒店保安人员的注意,保安人员和过路群众朝停车处走来,歹徒见状喊了声:“有人来了,快跑!”穷凶极恶的一名歹徒被邹竞蒙死死抓住,无法逃脱。他慌乱之下,极端残忍地向邹老的胸部、腿部连刺7刀,鲜血四溅,挣脱后与同伙仓皇逃窜。三名歹徒仓皇逃窜时,面对追赶的群众,跑在最前面的疯狂地挥舞着手中带血的刀,趁他人躲闪之机逃遁。

三名歹徒逃跑后,身中数刀的邹老从车上踉跄下来,鲜血已浸透了他的裤腿和上衣,此时,大街过路的群众和保安纷纷上前救援,并叫了一辆出租车送他去医院抢救,但终因急性失血过多,邹竞蒙最终未能挽回生命,抢救无效而死亡。

在当年天网监控尚不普及的年代,三名歹徒逃离现场一时还很难抓获,尤其是外来人员流窜作案后跑回家去了,更是犹如大海捞针,后来,公安机关发动群众搜查,终于有目击者称疑似嫌疑人开有一辆车逃跑的情形,并有人记下车牌号,通过这一条线索作为突破口,原来是车主把车租给一伙外地人用,这三人正是从黑龙江齐齐哈尔来的18岁无业人员马可、21岁的韩树龙伙同46岁的农民江涛。

据三名歹徒交待,1999年2月22日下午5时,马可、韩树龙、江涛三人携带尖刀窜至北京市海淀区当代商城附近伺机作案,三人潜伏在商城周边,寻找着下一个抢劫目标。他们的眼神里满是贪婪和冷漠。在昏暗掩护下的三名歹徒,已经注意到了这个独行的老人,他们相互试了一个眼色,便像邹老的汽车走去。

邹老此时正欲发动汽车,忽然见到有三个年轻把自己包围,将一把冷冰冰的弹簧刀顶住腹部,并索要钱财,毕竟是从战场上过来的邹老不惧危险奋起反抗,用力按响了汽车喇叭。还大声呼救。最终被歹徒刺了7刀,其胸部、腹部、大腿均受伤严重。车内的异响很快引起了商城保安和周边群众的注意,三名歹徒见有人上前,便抛下邹老狼狈逃命。

前排左三为邹竞蒙

1999年4月2日,北京市第一中级人民法院公开审理此案,当庭作出了如下判决:以抢劫罪判处马可、江涛死刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产。以抢劫罪判处韩树龙无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处罚金人民币5000元。

邹竞蒙院士不幸遇难后,高层领导人均赠送了挽联,并深切哀悼,社会各界人士对这位功勋卓著的科学家的意外遇害,纷纷表达出了悲痛和惋惜:这位为国家付出一辈子的老人,就以这种悲哀而意外的方式,永远离开了人间!天日昭昭,天何不公!法律严惩了坏人,可失去的,却再也回不来了,唯有永恒的纪念!

邹竞蒙书法

2009年,北京气象卫星地面站,竖起邹竞蒙的雕像。一世的才学,尽给了中华,满腔的热血,尽付予人间,他这光辉的一生,战斗的一生,顽强拼搏的一生,勇于探索的一生,贡献卓著的一生,会和这座雕像一起,成为中华大地上,永远不会被忘却的纪念!让后人永远记住这位为人类气象事业作出贡献的英雄。