“我们的发现改写了教科书。”

近日,一项新研究颠覆了大家对动脉粥样硬化斑块形成的传统认知,堪称教科书式的发现。

以往认为,动脉粥样硬化斑块形成的原材料主要就是低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C),所以控制斑块进展也是通过降低LDL-C来实现的,像是最常用的他汀类药物,还有比较新的依折麦布、PCSK9抑制剂等,也都是主要瞄准升高的LDL-C来发挥降脂作用的。

一、传统认知的斑块形成过程

一、传统认知的斑块形成过程1. 血管内皮损伤:血管内皮是血液与血管壁之间的一层屏障。高血压、高血脂、高血糖、吸烟、炎症等因素,会破坏血管内皮的完整性,使其功能失调,通透性增加,促炎分子表达增多。

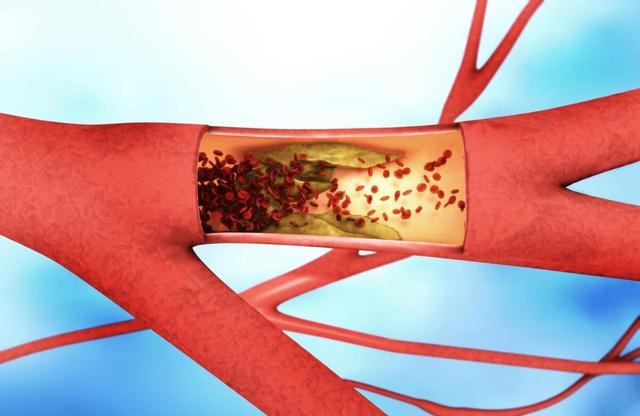

2. 脂质沉积:血管内皮受损后,血液中的低密度脂蛋白(LDL)会更容易穿过内皮间隙,进入血管内膜下,LDL逐渐聚集,形成脂质条纹,这是动脉粥样硬化斑块的早期表现。

3. 炎症反应启动:进入内膜下的LDL会被氧化修饰,变成氧化型LDL(ox-LDL)。ox-LDL吸引单核细胞进入血管壁转化为巨噬细胞,吞噬ox-LDL后,变成泡沫细胞,堆积在血管壁。

4. 平滑肌细胞增殖:炎症刺激会促使血管中膜的平滑肌细胞增殖,并迁移到内膜下。平滑肌细胞会分泌细胞外基质,逐渐形成纤维帽,将脂质核心包裹起来,形成粥样斑块。

5. 斑块进展与不稳定:随着时间推移,斑块不断发展,变得不稳定。一旦斑块破裂,会暴露内部的促凝物质,激活血小板聚集,形成血栓。血栓可能堵塞血管,引发急性心血管事件,如心肌梗死、脑卒中等,严重威胁生命健康。

基于此,传统控制斑块的措施主要就是针对两方面下手:一是降低LDL-C;二是抗炎、抗氧化,稳定斑块,而他汀类药物正好兼有这两个功效,既能有效降血脂,又能稳定斑块,所以才能作为心血管领域的基石药物,广泛用于心脑血管疾病的预防和治疗。

二、颠覆性的新研究:这一物质才是加速斑块形成的元凶!近日,北京协和医院孙炜教授团队发表在《自然 ▪ 医学》 的一项最新研究推翻了医学界关于斑块形成的传统认知,发现了藏在斑块背后的一种更为神秘的物质——神经酰胺。

神经酰胺是什么物质?

神经酰胺属于鞘脂类的中间代谢产物,是广泛存在于人体皮肤、神经系统等组织中的一种脂质,作为细胞间基质的主要部分,在保持角质层水分的平衡中起着重要作用,同时还参与神经细胞的生长、分化和信号传导等。这种成分与斑块又有什么关系呢?

1. 神经酰胺与斑块形成

孙炜教授团队的研究在分析了4236例冠心病患者的血液样本后发现,冠状动脉粥样硬化斑块的体积会随着血液中神经酰胺浓度的增加而膨胀。也就是说,神经酰胺浓度越高,斑块增长就越快。

2. 驱动斑块形成的核心动力

研究进一步发现,神经酰胺与相应受体结合会激活巨噬细胞,促使其疯狂吞噬ox-LDL,形成泡沫细胞。也就是说,神经酰胺的存在会加速斑块形成的第3步——炎症反应。而借助冷冻电镜技术,科研人员也首次看清了神经酰胺与受体结合来启动炎症反应的这一关键“开关”。

有何意义?

该研究最大的意义应该就在于为阻断动脉粥样硬化斑块的进展又提供了一个“新靶点”,不再只是针对斑块形成的原材料(LDL-C)下手,还能针对斑块形成的核心环节(炎症反应启动)下手。好消息是,针对该靶点的新型抑制剂研究已经在临床试验阶段了。研究结果显示,阻断神经酰胺与受体结合的这一关键位点,可使得斑块体积缩小21%。

不得不说,这确实是教科书的发现!

按照以往的临床经验,想要逆转斑块几乎不可能实现,即便长期服用他汀,也只能延缓斑块进展,稳定斑块,以期达到预防心血管疾病的作用。但是这一研究成果为逆转斑块提供了可能性,不仅有望显著提升心血管疾病的预防和治疗效果,还可能改写医学教科书,成为动脉粥样硬化研究领域的里程碑。

1. 从预防来看,此前主要通过控制血脂、血压、血糖等传统危险因素来降低心血管疾病风险,如今神经酰胺这一靶点的出现,让预防措施更加精准和多元化。未来使用阻断神经酰胺与受体结合的药物,或能将心血管疾病扼杀在萌芽状态。

2. 在治疗方面,这一发现更是为心血管疾病患者带来了新的希望。针对神经酰胺的新型抑制剂一旦获批上市,将成为强有力的治疗武器。未来,对于冠心病、心梗等疾病的治疗,支架手术或将不再是唯一有效的手段,或许打一针,甚至吃点药就能实现“治愈”。

相信有了这一项研究的推动,心血管疾病的治疗不再局限于“控制”,而是向“治愈”迈进了一大步,为全球庞大的心血管疾病患者群体带来了曙光,也必将推动整个心血管医学领域的巨大变革。

期待啊

讲好中国故事……

好期待啊!

怎么检查神经酰胺的正常值

中国专家 中医?