近期推出的汉字文化系列内容意外收获热烈反响,观众们的热情回应让我备受鼓舞。在众多留言中,最常看到的就是"多讲讲那些藏在典籍里的有趣文字"。今天我们就聚焦四个青铜器皿相关的汉字——觞、觥、觚、斛,这些器物名称背后承载着丰富的历史信息。严格来说它们并非冷僻文字,只要接触过青铜器研究或古代文献的朋友,应该都对这些字形不陌生。特别是书法研习者们,在临摹金石碑帖时,这类器物名称更是高频出现的"熟面孔"。

您能准确读出这些生僻字吗?"觞、觥、觚、斛"四个看似熟悉的汉字,组合起来却让不少人犯了难。咱们在日常生活中其实经常碰见这些器物名称,比如在历史剧台词或古诗词赏析中,但一旦需要准确发音时,很多人就开始抓耳挠腮了。这种"似曾相识却念不准"的现象其实很普遍。虽然这些器物名称频繁出现在文化典籍里,但当它们以组合形式出现时,即便文化程度不错的朋友也容易陷入"每个字都眼熟,拼起来就念错"的尴尬境地。就像突然看到熟悉的拼图碎片,重新排列后反而认不出全貌了。

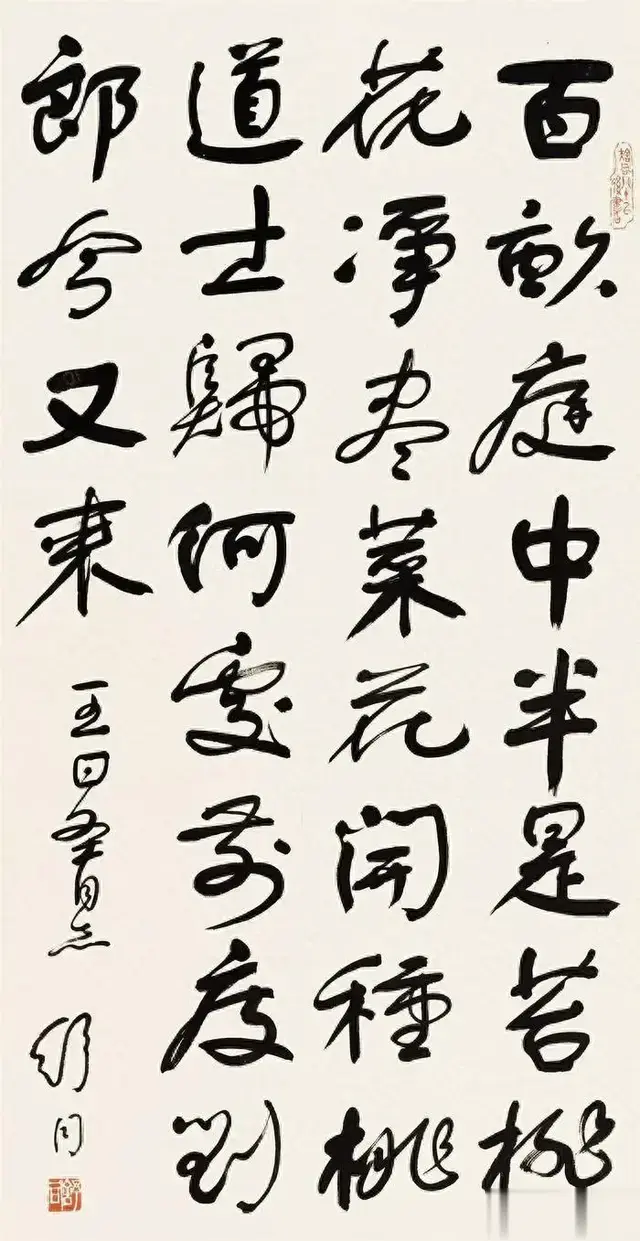

今天我们先来认识一个有趣的汉字——"觞"(shāng)。这个看似复杂的字形背后,承载着中国文人雅士的风流韵事。对于书法爱好者而言,特别是痴迷王羲之《兰亭集序》的文人墨客,"觞"字绝对称得上高频用字。《兰亭集序》中有段经典描述为我们勾勒出古人的雅集场景:"此处峰峦叠翠,竹林苍郁,更有清泉奔涌如白练。"在这幅山水画卷中,最令人向往的当属文中描绘的文人游戏:"将蜿蜒溪流改造成酒杯漂流的水道,宾客们沿着水道依次落座"。这正是"曲水流觞"典故的由来,生动展现了魏晋名士以自然为席、以诗酒会友的闲适生活。通过这段经典描述不难发现,"觞"字早已超越了普通酒器的范畴,成为了古代文人雅集的文化符号。每当这个汉字出现在书法作品中,观者脑海中便会浮现出《兰亭集序》里那个充满诗意的春日雅集场景。

《兰亭集》记载的流觞曲水是古代文人雅集时的传统活动。参与者沿水边围坐,将酒盏置于蜿蜒溪流中顺流而下,酒器停驻在谁面前,该人便需饮尽杯中酒。这种风雅游戏持续至宾主尽兴,现场始终洋溢着诗酒唱和的氛围。值得注意的是,王羲之等名士在雅集中践行着「一觞一咏」的习俗,即每饮一盏酒便需即兴赋诗,充分展现古代文人的才情逸趣。据权威辞书中的释义,所谓「觞」即为上古时期特制的饮酒器皿,其形制与功能相当于现代的酒杯。这种承载着文化记忆的器物,至今仍是研究魏晋文人生活的重要实物佐证。

这个由"角"和"光"组合而成的汉字,相信不少人会犯难。正确答案是觥(gōng),这可是个有故事的汉字。其实这个字在古汉语里大有来头,甲骨文里就有它的身影,最初指用兽角做的酒器。从字形结构来看,左边的"角"字旁暗示材质来源,右边的"光"字则标注了读音——典型的形声字构造法。说到觥的用法,最经典的当属"觥筹交错"这个成语,生动描绘了宴席上酒器与酒筹相碰的热闹场面。虽然现代生活中这类器物已不多见,但在青铜器展厅里,我们仍能看到造型各异的古代觥器。要特别说明的是,这个字和"光明"的"光"虽然部件相同,但含义上可是八竿子打不着的关系。

您知道古代宴饮中常见的觥具有什么功能吗?这种器具与觞同属饮酒器具,但容量更大,主要承担着酒水分配的任务。其作用类似于现代的分酒器或醒酒壶,作为宴席中的中转容器使用。使用时,人们会先将酒液倒入觥中,随后从中舀取适量倒入小杯饮用。这种分装方式既方便宾客取用,又能有效控制饮酒量,与今天我们使用公杯分酒的逻辑颇为相似。值得注意的是,虽然觥与觞在功能上有相似之处,但觥的造型通常更为精美,常被用于重要礼仪场合。

北宋文豪欧阳修在其名篇《醉翁亭记》中生动描绘了"觥筹交错,坐起喧哗"的宴饮场景。这种历史悠久的饮酒文化中,"筹"特指行酒令时使用的计分竹签,而"觥"则是盛酒的青铜器皿。古人在酒宴中常以行酒令助兴,这种游戏需要参与者通过诗词对答或技巧比拼来获取筹码。当酒器频繁举起、竹签此起彼落之际,宴席上自然充满欢声笑语。欧阳修笔下的这个成语便成了描绘宴席间热闹场面的绝佳写照,生动再现了古代文人雅士饮酒作乐时特有的社交氛围。

在中国古代器物史上,"斛"作为多功能容器具有独特的应用场景。与酒器不同,这种器具主要功能是作为舀取工具,常用于汲水或量取谷物。值得注意的是,这类器物在材质选择上遵循实用原则,通常采用兽角、木材或葫芦等天然材质加工而成。另一个与"斛"字关联度极高的存在是药用植物领域。铁皮石斛作为我国传统名贵中药材,其药用价值在《本草纲目》等典籍中均有详实记载。由于该药材的广泛认知度,公众对这个名称并不陌生。从器物到药材的语义延伸,恰好印证了汉字文化内涵的丰富性特征。

【汉字探秘】您是否注意到这些酒器名称的造字规律?"觞、觥、觚、斛"四个字解析完成后,细心的读者可能已经发现了它们的共同特征——这些字形旁均以"角"部构成。这个有趣的文字现象背后,实则蕴含着汉字造字的深层逻辑。深入观察这些古代酒器的名称,其构形规律尤为明显。从"觞"(盛酒礼器)到"觥"(兽角酒器),从"觚"(喇叭口酒具)到"斛"(量酒容器),无一例外都保留了"角"作为表意部件。这种构字特征的普遍性,恰恰反映了汉字作为表意文字的核心特质。值得思考的是,为何古代造字者会不约而同选择"角"作为酒器类文字的部首?结合历史文献可知,原始社会时期,兽角本就是制作饮器的天然材料。这种源自生活实践的造字思维,既体现了先民"观物取象"的造字智慧,也印证了汉字"形义结合"的构造原则。当我们破解这些文字密码时,实际上是在触摸中华文明演进的脉络。

这个多音字的正确发音其实应该是"jué",它最初的含义就是指代古代盛装液体的器皿。如果仔细研究汉字结构,会发现很多与容器相关的字都带有这个偏旁部首。比如觞、觥、觚、斛这四个常见汉字,虽然都以角字边旁为基础,但功能用途有所区别——有的专用于饮酒器具,有的则用于计量或贮存其他液体。下次参观博物馆时,不妨留意带有这个偏旁的文物,结合展品说明牌上的信息,就能更直观掌握这几个字的实际含义。青铜器展区常见的觥形酒器、斛形量具等实物,都是理解这些生僻字的最佳教材。通过观察器物的具体造型和使用痕迹,原本书本上的文字概念会变得鲜活立体起来。

讲话又不讲完,四个字就介绍了前两个读音,补上后俩,觚 (gū),斛(hú)[静静吃瓜][静静吃瓜]

真是垃圾文章

你他妈找啥存在感

觞觚斛觥分别拼音翻译