01

寻得蜗庐寄幽怀

壬寅年仲夏,我在南通崇川的街巷褶皱里觅得一方旧巢。

这座九十年代的老公房蜷缩在梧桐浓荫下,墙面剥落如褪鳞的龙,铁栅栏锈蚀成青铜器的纹样。

推门时铰链的吱呀声,惊醒了沉睡二十年的尘埃。

三丈见方的空间里,水泥地裂出蜈蚣状的纹路,墙角蛛网悬着旧时光的碎片。

友人笑说这是"陋室中的陋室",我却想起文震亨在《长物志》里的判词:"居山水间者为上,村居次之,郊居又次之。"

在这市声隐约处造园,倒合了古人"大隐隐于市"的玄机。

02

破壁重构见天地

拆除旧隔断时,发现空间竟藏着两种呼吸的韵律。

近门处拾阶而上,以苏州金山石铺作茶寮,每块石板的肌理都记录着太湖的潮汐。

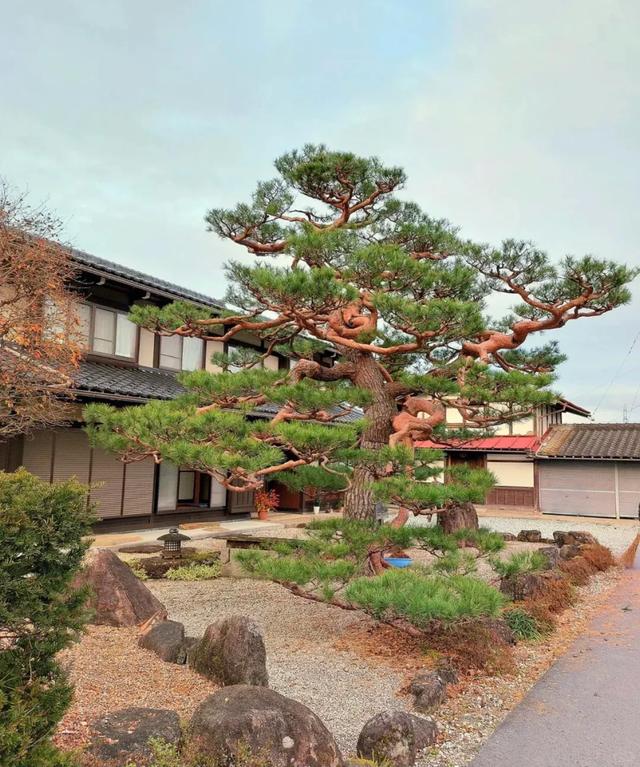

向外延伸处,白石子铺就的庭院里,五针松的根系正悄悄编织地下的星图。

施工那日,工匠对着设计图直摇头:"这般周折,不如全铺作水泥地爽利。"

我抚着新植的青松笑道:"米南宫能为石兄整冠沐浴,今人自当为松君辟院筑庐。"

太湖石自洞庭西山运来,褶皱里藏着范成大写《吴船录》时的月色,与青松对望时,俨然石涛"一画之法"的具象。

03

器物有灵承古意

秋分前夜,在姑苏城西的旧市集邂逅明代楠木翘头案。

木纹如黄公望笔下的云卷,包浆里沁着前朝书生的墨香。

案头供着灵璧磬石,叩之清越如闻广陵散余韵。

墙上《松石图》是金陵画友的手笔,元人笔意混着八大墨趣,竟在生宣上酿出松涛阵阵。

最妙是那对铜胎珐琅仙鹤,本是津门盐商旧物,置于松荫下,恍若从仇十洲《仙山楼阁图》踱入现世。

器物入室犹如调素琴,需待宫商角徵羽各安其位,方成天地大乐。

04

四时清景养闲心

惊蛰日移来虎耳草,翡翠般的叶片在歙砚旁舒展。

夏至时菖蒲抽剑,斩断溽暑的黏腻。寒露夜松针承露,恰可煮武夷岩茶。

最难忘去岁大雪,青松化作玉珊瑚,仙鹤铜像披着雪氅,炭炉上铁壶哼着《梅花三弄》。

案头常备《园冶》《长物志》,不为考据,单贪看计成笔下"虽由人作,宛自天开"的句子,与眼前光景两相映照。

友人赠的磁州窑瓷枕,夜读时硌得脖颈生疼,倒应了东坡"三更灯火五更鸡"的勤勉。

05

芥子须弥藏真趣

常有访客立于月洞门前发问:"这般方寸之地,何苦费尽巧思?"

我指石隙间新萌的绿苔:"张岱谓'人无癖不可交',这园子便是我的痴处。"

墙角陶瓮插着野菊时,便想起陶潜采菊东篱;石几摆着佛手柑时,又似窥见汪曾祺笔下的昆明旧事。

雨日看檐溜在青砖上写草书,晴夜观星子穿过松针绣银河,方知沈复"见藐小微物,必细察其纹理"之乐。

06

闲居原是养心法

暮春午后,松影在宣纸上洇出淡墨。

沏着蒙顶甘露,忽见太湖石上的地衣又蔓延半寸。

这蜗居虽无辋川别业的空阔,不及网师园的精巧,却暗合陈继儒"一间屋,六尺地,虽没庄严,倒也精致"的夙愿。

前日重读《小窗幽记》,"扫地焚香,清福已具"八字赫然在目,哑然失笑——原来古今幽人,所求不过是在红尘隙处,觅得半榻琴书、一庭风月。

07

写在文末

如今推窗可见松枝探入,恍若倪云林《容膝斋图》的笔意。

石阶前元龟昂首,似在等待米芾前来揖拜。茶烟起时,满室浮动着赵州"吃茶去"的禅机。

这方丈之室,终究成了安顿性灵的舟楫,载着我在城市喧嚣中,缓缓航向苏子所谓"此心安处是吾乡"的彼岸。