老张叹了口气,想起自己早逝的儿子,要是还在,也该高考了。他把新闻转发到家庭群里,说道:“唉,可怜的孩子,这要是小涛……”

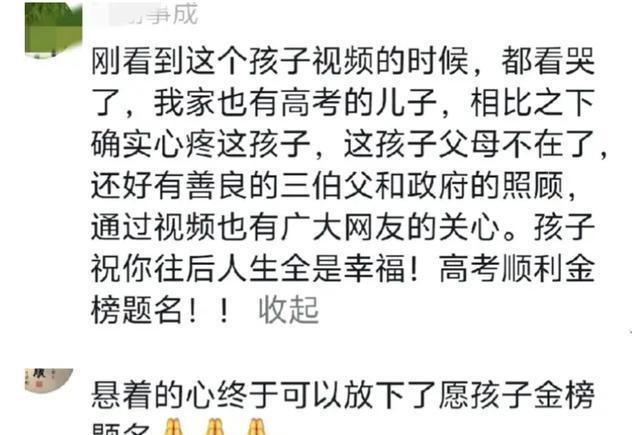

群里立刻炸开了锅。妻子说:“真是造孽啊,这孩子太不容易了!”大女儿说:“爸,咱们也捐点钱吧,帮帮这孩子。”

老张点点头,正准备捐款,小女儿却发来一条消息:“爸,等等!我同学在河南,好像说这事儿反转了!”

反转?老张一头雾水。

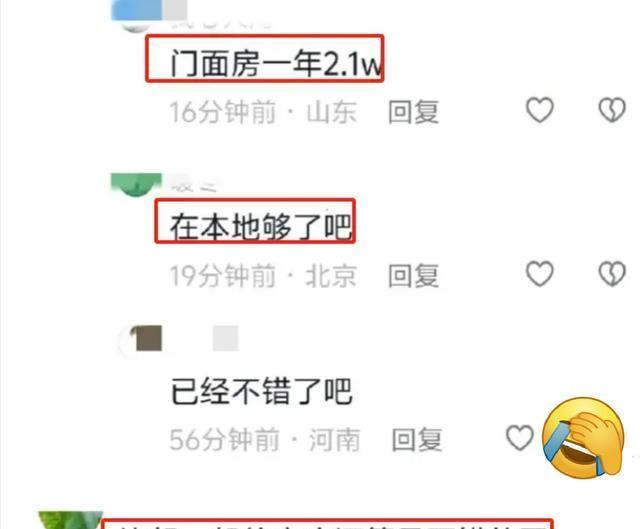

原来,当地媒体调查发现,这个“可怜的孤儿”李同学,其实家境并不差。他住着二层小楼,一楼门面出租,年租金2.1万。家里还有空调,生活条件比很多普通家庭都好。更让人意外的是,李同学每年能领到各种补助和租金,加起来足有六万多块。至于“没钱吃午饭”?人家高考当天是在“黄河大鲤鱼”餐馆吃的饭,还有好心人给加了菜。

老张拿着手机,半天没缓过神来。他想起前阵子,小区里一个年轻人说自己钱包丢了,没钱回家,老张二话不说给了他两百块。结果第二天,他又看到那年轻人用同样的套路在骗别人。

“这世道,真是……”老张摇摇头,把捐款页面关掉了。

这时,隔壁桌的学生们聊起了另一个新闻。一个拾荒老人资助贫困学生几十年,自己却过着极其简朴的生活。学生们纷纷感叹老人的伟大,有人说要以他为榜样,将来也要回馈社会。

老张听着,心里五味杂陈。他想起了自己年轻时,做生意赔了个精光,走投无路时,是邻居老王借给他五千块,帮他渡过了难关。老张一直记着这份恩情,后来老王生病住院,他二话不说拿出所有积蓄,帮老王垫付了医药费。

老张的故事,让我想起了另一个案例。几年前,一个“身患重病”的女孩在网上发起众筹,获得巨额捐款。后来被曝光,女孩的病情夸大其词,家境也并非贫困。这件事引发了公众对网络慈善的信任危机,许多人开始质疑,自己的爱心是否被利用了。

还有一个故事,发生在一个偏远山区。一位乡村教师,几十年如一日地坚守在教学岗位上,用微薄的工资资助了许多贫困学生。他默默无闻地奉献,从未想过要任何回报。他的故事感动了无数人,也让人们看到了人性的光辉。

这些故事,都指向了同一个问题:在信息爆炸的时代,我们该如何辨别真伪,如何让爱心不被滥用?

李同学的故事,并非个例。近年来,类似的“卖惨式”求助屡见不鲜。一些人利用公众的同情心,编造虚假故事,骗取钱财。这些行为不仅伤害了真正需要帮助的人,也损害了社会公德。

拾荒老人和乡村教师的故事,则展现了另一种力量:真正的善意,是默默付出,不求回报。他们用行动诠释了人性的光辉,也给了我们希望和力量。

在信息时代,我们更容易被各种信息所包围,也更容易被误导。我们需要保持理性思考,学会辨别真伪,才能让爱心真正到达需要帮助的人手中。

不要让“狼来了”的故事重演,也不要让真正的善意被埋没。这需要我们每个人共同努力。

这个喧嚣的夜晚,烧烤摊的喧闹声渐渐远去。老张望着星空,心中思绪万千。他明白,真正的善良,不是盲目施舍,而是理性思考后的真诚付出。这才是我们应该追求的,也是这个时代最需要的。