“一年好景君须记,最是橙黄橘绿时。”

入夏时,我应邀为北京方正字库书写了近万字的《金熙长体》,完稿时已是立秋时节。随着雁声南移,我家阳台上的晚莲渐枯,菊花已凋,秋风中,我远眺门前的五桂山,依然郁郁葱葱连绵起伏,漫山染绿,层峦叠翠,却是一年最好的景色。其时,我放下手中的笔,抬头望向窗外,一缕温煦的阳光,斜照在我近十年来写的《心经六体书》之上。我想,岭南夏日已去,当下秋高气爽,碧空万里,正是出游的好时节,正好带着我的《心经六体书》,寻找她的归属地。于是我带着《心经六体书》的部分作品,来到南昌书友推荐的,坐落在宜春城南明月山集云峰下的栖隐禅寺,悉听沩仰祖师当年的对话。

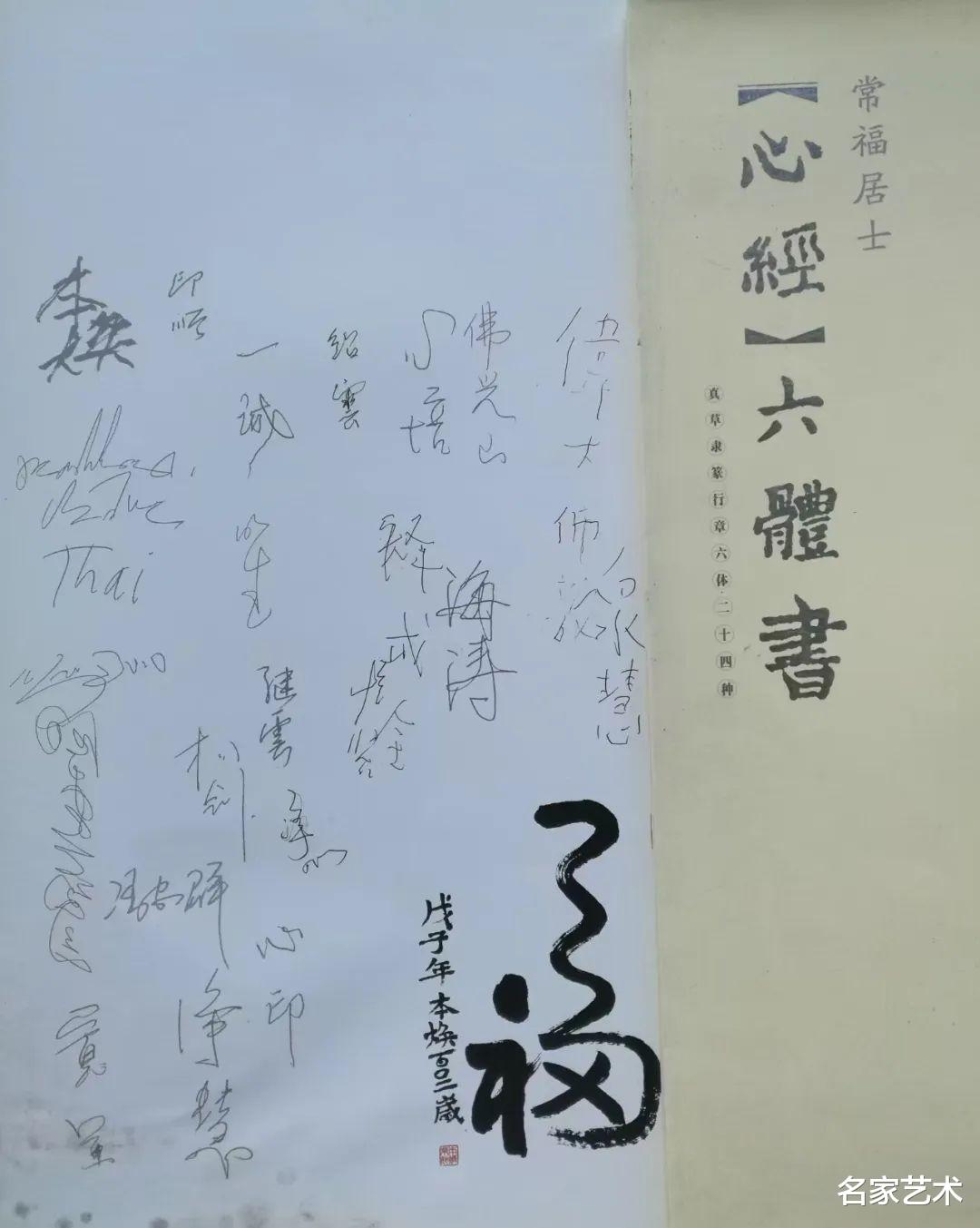

(本文作者金熙长,号常福居士,当年经国家宗教部门批准,由深圳海天出版社出版的《<心经>六体书》,曾在全国各地新华书店发行,广受好评)

(本文作者金熙长,号常福居士,早年曾在全国各地举办《百家家训百种<心经>书法巡展)

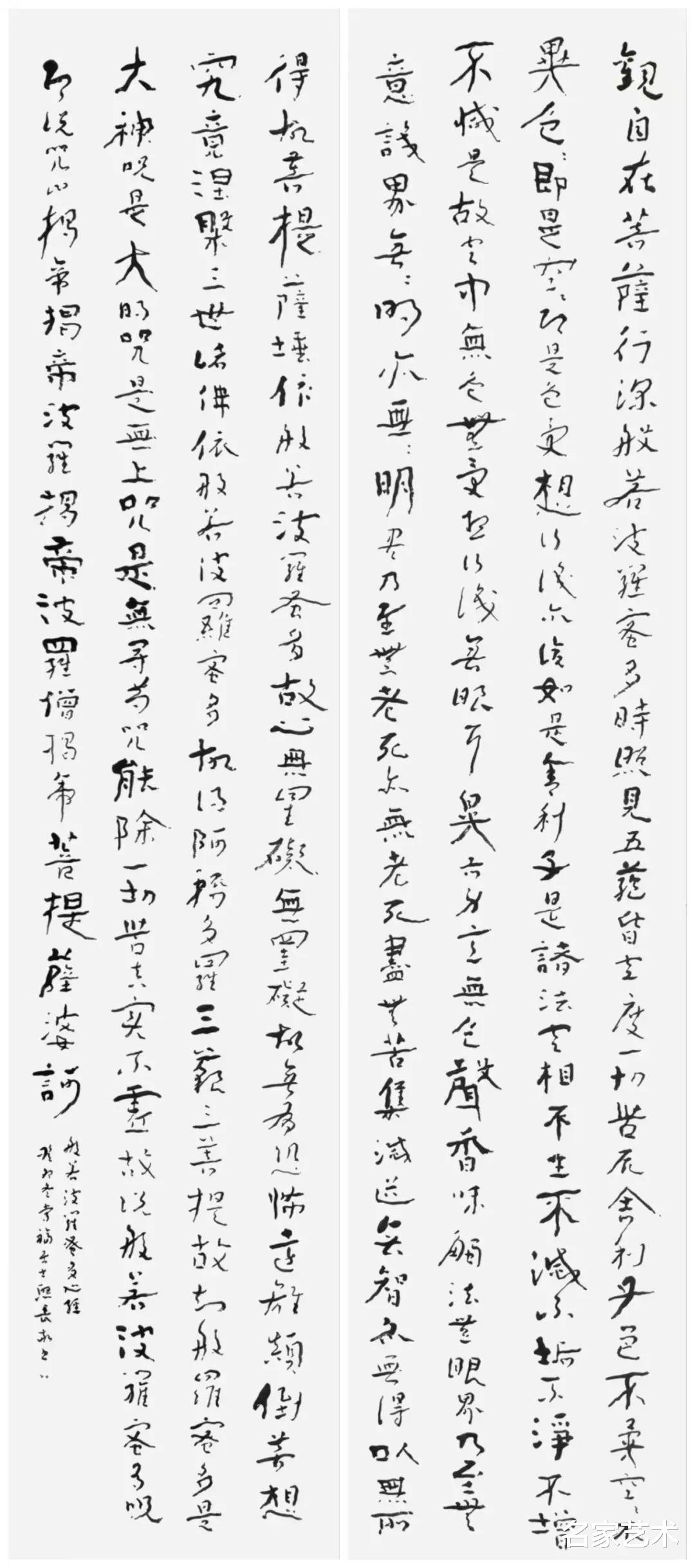

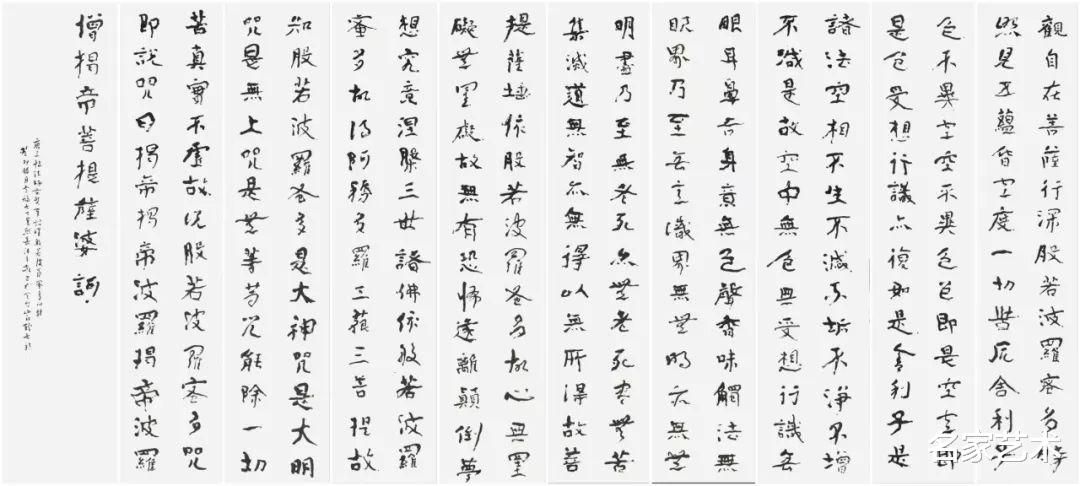

(本文作者金熙长章草<心经>及方正字库/金熙长体<心经>尺八屏十条屏)

“深山藏古寺”,栖隐禅寺坐落在明月山脉的群山之间,四面环山,山峰蜿蜒交错重叠,像极了天然的莲花宝座 。古寺终年云雾缭绕,宛若仙境一般。寺院背靠山林,清净开阔,整体建筑样式和其他寺庙不同,栖隐禅寺建筑格局非常不凡,寺庙随着地势的增加,依次递进,错落有致,五进大殿顺着山势依次飞升,层层高耸,各具庄严。我想,可能当初的建筑设计者是借此亦印证仰宗慧寂大师“高有高平、底有底平”的禅意名言吧。

清晨,我从大雄宝殿左侧的居士房出来,初阳下,云雾中的集云峰,青山滴翠,重峦叠嶂,云雾缭绕,恍若仙境。在日光的辉映之中,我仿佛看见一片七彩霞光随风飘过寺院楼阁,若隐若现地落在古寺旁的两株高耸苍劲的古银杏树上,仿若看到了沩山与仰山师徒“香炉拔火”焚香悟禅的身影。此情此景,让人置身于妙不可言的禅境之中:外静内敬,心诚貌恭;一念不起,神注仰宗,有如与禅寺的法师们一起坐禅后的豁然开朗,“周身通融……..思尽还原",我被这棵饱尽沧桑古银杏树所吸引,走近树下伫立了良久,古树枝干苍老,高大挺拔,华盖亭亭。千百年来,古寺与它所在的这片土地一样,历经磨难,唯独放生池边这两棵慧寂禅师亲手所植的银杏树,屹立千年不倒,静看风云变幻,倒映在池水中,更显“风骨”与“禅意”。我正沉思着,突然,从前山竹林吹来阵阵清风,放眼看,绵延起伏的明月山脉,如海洋般深邃茂密的竹林,满山林海滴翠。古寺周边茶田环绕,满种茶树,新枝竟秀,盎然生发。

(神奇的仰山栖隐禅寺古银杏树)

我沿着古寺向东走,经过层层递进的茶田,到达一古雅素朴的草庐。此草庐名郑谷书院,原是为了纪念唐末年隐居在此的诗人郑谷所建。书院倚山而建,四面青山如画,绿树环绕。门前溪水潺潺流动,溪水清澈湛亮,似奏古琴。溪上有一石桥,桥是新砌,桥间石缝长满了兰草,古意盎然。书院由草堂、书房、老屋、长廊等建筑组成。步入书院内,院边种有二棵古朴苍老的楠木,楠木枝叶茂盛,清香散发。但经过数天前的寒流冷霜,楠木树上飘落些零星的枯叶子,随着楠叶的飘落,竟有一大白鹅,和着落叶在冷风中飞舞着,意境如同梦幻般,出世之人看是仙境,入世之人看却像是在冬季的大漠深处迎接客人。这时,迎面走来一居士装束的中年男子,面容慈祥,双目有神。男子见我后,竟然怔了一下,对我说:“先生,我们可曾相见过?”我笑着说:“有缘自会相见。”男子连忙介绍自己,他也是皈依弟子叫合见,是书院的管理者。我随其进院,合见居士告诉我,这白鹅是自家蓄养,很是奇异,它曾在数天前还展翅飞到山下,被当地村民捕捉送回。我笑着说,观此象,应有高人来访,鹤飞邀仙呀!合见居士听了后,笑着说,近来奇人奇事可不少呀。然后饶有兴趣的带我往草庐南面走去,他指着地上刚长出来的春笋说,现是冬季,却看到这春笋在长,我笑着说:“春笋冬长,奇异之象也。可能是为了要见我的缘故吧!”合见居士见我风趣无拘,高兴一笑,亲手为我煮了一壶手炒的高山茶。他对我说,金熙长先生,这里有很多灵奇之事可都是我亲历亲闻。他指着远处寺旁的古银杏树说,这古杏树在我们当地相继流传着很神奇灵验的故事……他竟然主动告知我正想要探知的事情,我心中暗喜,好像慧寂禅祖冥冥中已为我安排的。更灵奇的是,他正要说话,迎面走来一位老伯,正是当年寺院的原居民,(土改时当地政府将仅存的几间僧房分给山民居住),他姓罗,准备到后山砍竹子。罗大伯听到我们正在聊关于银杏树的灵奇之事,便放下农具走到我们跟前说:“这件事我是亲历、亲眼所见,到现在我还记忆犹新……“

“那是1972年初冬的一个下午,我当时正读小学三年级,我的邻居比我大的三个玩伴,放学回家时,听到古银杏树洞里面有叽叽喳喳叫声,只闻其声不见其物。年龄稍大的一个同学,突发奇想,对他的两个玩伴说,想将地上的杏树叶集起来,放到树洞里,把它烧起来,看里面有什么东西。旁边二位玩伴出于好奇心,也没有多想。于是他们一起把银杏树周围的落叶捡起来,放在树洞中,想用火柴点燃,许久都没有燃着。其中一个玩伴说,我回家拿点干稻草来。不一会功夫他就把一堆干稻草拿来放到树洞点燃,一点燃后火苗便从古树下面的树洞窜到树中间,火势越来越大,一直往树干上烧。当时,我从田里割菜返回,听到有人在喊救火了!着火了!..…我赶紧往回跑,看到是银杏树着火,我跑过来的时候火势已经很大,很多人都不敢上前。”我问了一句:“为什么没有人去提水来去扑火呢?"

“因为当日天气干燥,火越烧越猛,水根本浇不到树顶,当时条件有限,没有消防队,所以以我们只能看着它烧。大火从下午 一直烧到晚上,直到第二天下午火势才慢慢的灭下来,两棵杏树都被烧枯了……”

罗大伯喝了一大口茶,接着说:还记得当天晚上,我隐隐听到树洞里有很多动物惨叫,也不知道是什么动物,烧的火焰都是紫蓝的。”

“那现在看上去很茂盛的枝叶是什么时候开始长的?“

这棵杏树当年被烧枯后,也没人去清理它,就这样年复一年,三十多年过去仍是枯萎之根,没有人认为她能复活。让人不可思议的是,2005年栖隐寺恢复重建,一诚长老过来仰山奠基后下了一场大雨,烧枯的老树就开始发芽,第二年就长开了枝叶。当地山民争相传诵此奇事,此树枯死三十三年后突然复活,应该是佛祖显灵了!而更离奇的是,当年烧树的三个小顽皮后来都遭遇不测,抱干稻草点火的那个已在几年前离世,另二个亦已残疾…”

(本文提及的郑谷草堂书院管理者合见居士)

我们听了后都为之惋惜,罗伯接着说:无独有偶,这棵树上本来寄生着一粗如大碗的古藤,被在寺里务工的农民砍掉后,当年就抱病去世了……”

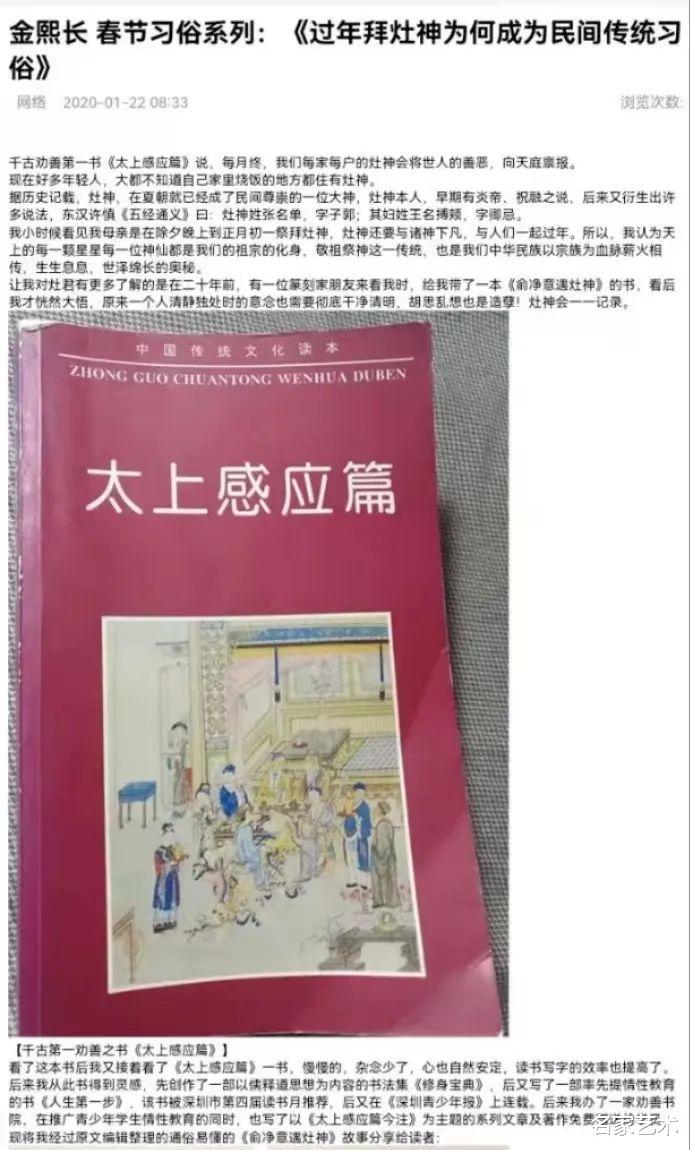

正是“祸福无门,惟人自召,善恶之报,如影随形。”听此,让我想起了千古第一劝善之书《太上感应篇》,让我想起该书记载的《俞净意遇灶神的故事》:俞都因少年意恶,中年屡遭坎坷、命运多舛。后来梦见灶君开示后,取号净意,自我反省,著书劝善,终得福报,失子团圆,病妻康复而晚年五福临门。写到此,我亦祈愿另二位烧树的老人自净其意,如古人俞净意所为:将自己当时愚昧无知时所做的事情,有所反省,及时行善,多种善根,多行好事,多做益事,以弥补对古树的伤害,最后能得以颐养天年。

(本文作者金熙长近年来,常以《太上感应篇》为主题,撰写多篇劝善文章,被网友评为当代劝善家。)

(大德赵朴初先生当年在深圳图书馆观看本文作者“金龙书法篆刻作品展览”后,欣然为其题字鼓励。中为作者金熙长,原名金龙。)

从草堂出来时,天上霞光满天,我看见飘在古寺上的七彩霞光已经消散在云集山的竹海中,古杏树上一群小鸟叽叽喳喳叫着,从慧寂大师塔碑顶飞过,仿佛一片烟云。

正是:

朝伴初阳晚伴霞,

晨钟暮鼓是僧家。

平生满种功德业,

枯木犹能再著花。

愿天常生好人,愿人常行好事。

本文作者金熙长为上文题诗:

朝伴初阳晚伴霞,

晨钟暮鼓是僧家。

平生满种功德业,

枯木犹能再著花。三幅在不同时期的写

作者金熙长简介

一、生平与经历

1. 早期成就与深圳贡献

金熙长(原名金龙)生于浙江台州,自上世纪80年代起在深圳生活工作30余年,曾开创深圳文化界多项“第一”,八十年代曾在香港中文大学办展及九十年代初任深圳大学书法教师。

2. 隐退与学术深耕

2005年后退出商海,专注于书法研究与写作。2011年隐居于广东中山五桂山,创建五福书院传授书法与传统文化,后辗转江西龙虎山、浙江天台山等地,结合儒释道思想修身传道。

3. 社会荣誉

曾获“深圳市文明市民标兵”“深圳特区成立三十周年杰出贡献奖”“世界杰出华人奖”等称号,并担任深圳市书协副主席、顾问,民建中央书画院广东分院副院长等职。

二、书法艺术与成就

1. 独特的“真阳笔法”与碑学研究

金熙长以“真阳笔法”著称,主张雄浑豪迈的书写风格,反对浮华媚俗。他系统考据并临写《瘗鹤铭》《许长史碑》等南北朝碑刻,提出“草从篆化、楷从隶出”的书学理念,被誉为“仙家书法”的代表人物。

2. 四品境界与居士书风

其书法以“清、远、沉、亮”为四品特色,融合儒家的风雅、道家的真阳、佛家的空灵,形成“居士书风”。作品多自撰诗文,注重心性与笔墨的统一,被评论家称为“金熙长体”。

3. 教育贡献与著作

编写《学生临碑辅助字帖》系列丛书(计划100册),系统还原古碑未刻时的原貌,填补碑帖考据与临习的空白。另出版《人生第一步》《家风》《太上感应篇金注》等著作,倡导“情性教育”与修身养性。

三、社会影响与评价

1. 艺术地位

金熙长被认为是当代碑学复兴的重要推动者,其临写的《瘗鹤铭》被评价为“十年内无人超越”,作品多次在国内外展出,并被方正字库收录为“金熙长标题体”。

2. 文化理念

他呼吁书法教育应重视“写大字立大志”,倡导青少年临习汉魏碑刻以培养胸怀,同时强调书法需从自然与天地精神中汲取灵感,反对功利化创作。

(详细资料请见《deepseek》)

本期编辑:包玉慈/余沁慈

图片提供:段心照

排版设计:刘永伟