本期推荐/名家临作

金熙长临《置仙坛诗》

隐士书家金熙长以数十年隐修之功,临考郑道昭《置仙坛诗刻石》,非止摹形,更探其道法玄机。此篇书论,堪称金石考辨与丹道心法交融之作,字字如叩云峰山崖,回响千年书道真谛。

金氏以“篆籀为骨,仙气为魂”剖解郑公笔法,指出其横画藏太极回环之势,显阴阳互生之妙。其论结体,尤重“气象峥嵘”,尽显摩崖雄浑,如铸鼎炉稳立,笔墨呼吸间隐见导引吐纳之术。至若摩崖遗韵,金氏独见风雨剥蚀反增真气,斑驳处恰似仙人步虚,章法随山势自成天机。

最可贵者,金熙长临古不泥古,以“守”“非”二字考辨为例,示人习碑须参源流、融己心。其言“习碑非为炫技,乃借笔墨洗凡尘”,实为对时下浮华书风之棒喝。此篇书论,非独解郑道昭公碑刻,更展隐士以书证道之志,可谓六朝碑学精神之当代回响。凡有志于书道者,读此可祛匠气、养真气,于金石烟霞中觅得一片冰心。

原文标题:

道法入毫端,书道见真章

——金熙长临《置仙坛诗》书艺抉微

临郑道昭《置仙坛诗刻石》,如入大基山烟霞之境,笔端自有仙家真阳流转,今以数十年参碑所得,略述其妙:

一、 篆籀为骨,仙气为魂

郑公此书,以篆籀笔意化入楷则,中锋沉厚如铁杵凿石,侧锋偶现若云气出岫。其点画似直非直,藏太极回环之势,如“白云堂”之雲字,雨字头的长横负阳抱阴,而下面的“云〞字第二长横为平横,最下面的第三横则负阴抱阳,整体是太极阴阳图;“青烟寺”之“寺”字长横,(见下图1)起笔如坠石,收锋似抽丝,一画之间阴阳互生;“西顶”之西字,(见下图2)上横离中横隔得很开,有高大伟岸之感,“白雲堂”三字(见下图3)的右转折处方圆兼用,刚柔并济,恰似道家吐纳,外示浑朴而内蕴周天运转之机。此等笔法,非修仙炼气者不能得,与陶贞白《瘗鹤铭》一脉相承,皆以“真阳”贯注毫端,化金石为烟云。

(图1)

(图二)

(图三)

二、 结体宽博,气象峥嵘

《置仙坛诗》结字如列仙班,大小错落而气脉贯通。其“西顶白云堂”五字,(见上图2,3)“顶”如鹤立,“云”若蟠龙,“堂”字下面的“土”字竖往右斜,似危崖,字形虽异,然通篇章法如星斗布阵,庄严而阔绰。

尤重横向取势,如“玄灵崖色光”(见图4)之“玄”字,方圆并重,“靈”字横画舒展若展翼,竖笔短促如定桩,“崖”字随笔如随石纹之势,倾斜而有摩崖之雄,“色光”二字,线条如枯柴,复得林泉之逸。

此等气象,恰合我所倡“写大字立大志”之旨,一笔一画皆涵养胸怀,非媚世小巧者可及。

(图4)

三、 文墨相生,道境天成

郑公以诗铭仙坛,书文互证,心手双畅。其字迹苍润如古松,文意超然若飞升,笔墨间隐见炼丹服气之功。如“阳台”(见图5)之“陽”字,点画似符箓勾连,“臺”字结体如鼎炉稳立;通篇行气如导引之术,起承转合皆合自然呼吸之律。此非刻意求工,实为道法浸润翰墨,故能“不求工而工至”,臻于“书道合一”之境。观此作如对真人,非独赏其形,更可悟其修真炼性之心法。

(图5)

四、 摩崖遗韵,后世楷则

此碑立于云峰山崖,风雨剥蚀反增其苍茫古意。其线条如老藤盘石,如“拂霓”二字(见图6):斑驳中见真气流转,如“度仙房”三字(见图7);章法随山势起伏,如“場東峰〞三字。细观整体书风,如仙人步虚,不拘成法而自成法度。后世习碑者若仅摹其形,则失其神;须如我临《瘗鹤铭》时,先考源流、参同契,再以“不而”之心融会贯通,方可得其金石气中蕴藏的天地精神。郑公此书,实为六朝碑学之圭臬,习之可医时下浮滑孱弱之弊。

(图6)

(图7)

五,临摹古碑,重在考证

诗中“□微三四子”,我考为是“守”字方与文及韵合,“冷冷□虚唱”,有学者考“传”字,而我考“非”字,原因有二,一是后面字是“虚”字,用“非虚唱”更贴诗意,二是原碑刻细察亦隐约可见“非”字。

嗟乎!今人作书,多困于展览机巧,而郑文公以摩崖写仙心,金熙长以隐居参古法,虽隔千载,其志一也。愿同道共勉:习碑非为炫技,乃借笔墨洗凡尘,以书证道,方不负先贤一片冰心。

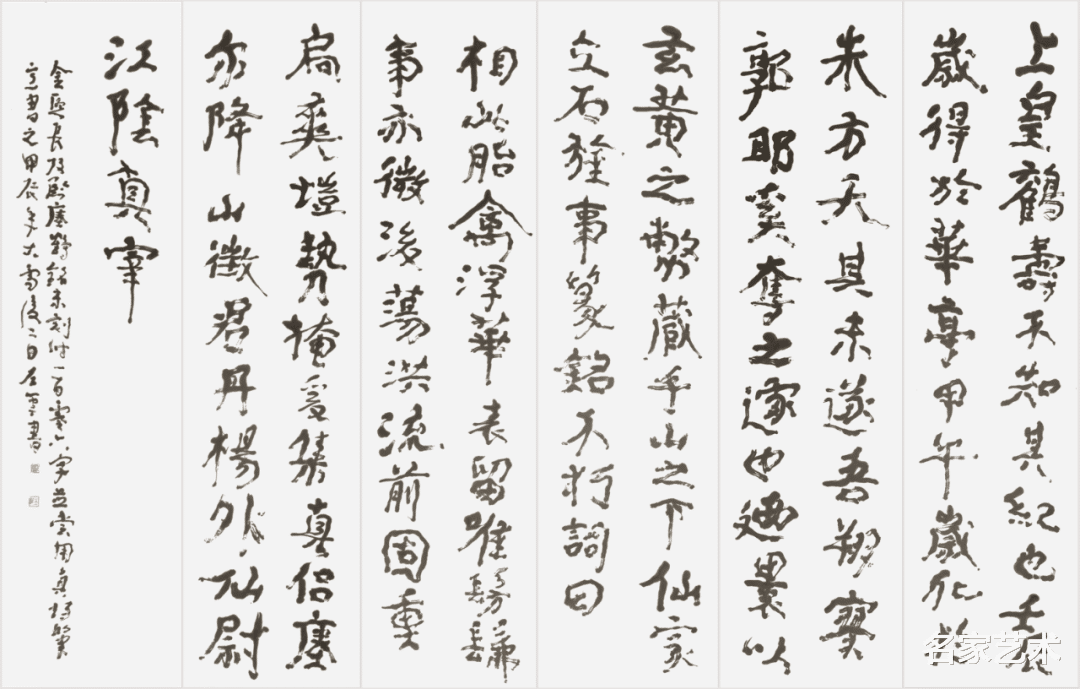

金熙长书《北魏郑道昭/于莱城东十里与诸门徒登青阳岭太基山上四面及中嵿扫石置仙坛诗》六条屏:

附:

北魏郑道昭/于莱城东十里与诸门徒登青阳岭太基山上四面及中嵿扫石置仙坛诗

寻日爱丘素,嗟月开靖场。东峰青烟寺,西顶白云堂。

朱阳台望远,玄灵崖色光。高坛周四岭,中明起前岗。

神居杳汉眇,接景拂霓裳。守微三四子,披霞度仙房。

潇潇步林石,缭缭歌道章。空谷和鸣磬,风岫吐浮香。

冷冷传虚唱,郁郁绕松梁。伊余莅东国,杖节牧齐疆。

乘务惜暂暇,游此无事方。依岩论孝老,斟泉语经庄。

长文听远义,门徒森山行。踌蹰念岁述,幽衿烛扶桑。

栖槃时自我,岂云蹈行藏。

(上图为金熙长左书《瘗鹤铭》尺八屏六条屏)

(上图为金熙长书水前《瘗鹤铭》尺八屏四条屏)

(上图为金熙长榜书尺八屏自撰联:墨写千秋意,诗传万古情)

(上图为金熙长书自撰诗)