1918 年 11 月 11 日,巴黎香榭丽舍大街上,人群如汹涌的潮水般涌动,欢呼声、笑声交织在一起,人们沉浸在停战协定签署的喜悦中,庆祝这场残酷战争的结束。然而,在法国北部的战场上,有一群身影与这欢庆的场景格格不入。他们是来自中国山东、河北的劳工,肤色黝黑,面容疲惫,正专注地清理着未爆的炮弹,随时面临着生命危险。

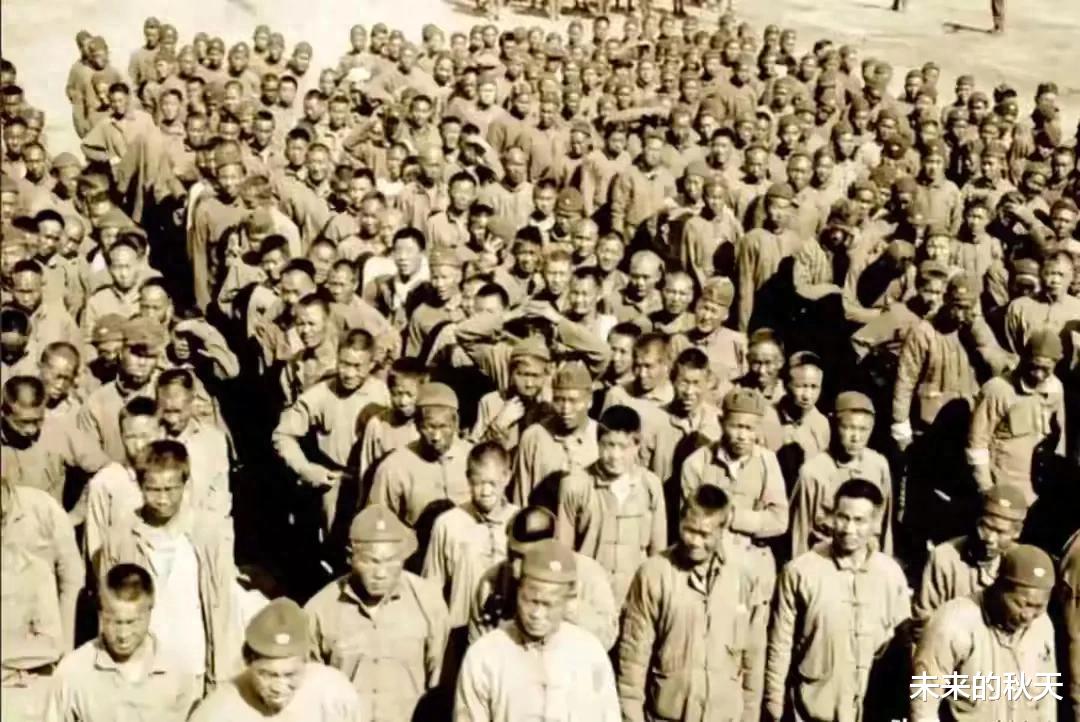

一战期间,欧洲战场硝烟弥漫,各国劳动力严重匮乏。彼时的中国,虽国力贫弱,但人口众多。英法等国将目光投向了这片东方大地,招募了 14 万华工奔赴欧洲战场。这些朴实的中国汉子,怀揣着对未来的些许憧憬和改变命运的渴望,背井离乡,踏上了那片遥远而陌生的土地。

在欧洲,华工们被分配到各个危险的岗位。他们穿梭于炮火纷飞的前线,冒着枪林弹雨为协约国军队挖掘战壕、运送弹药。在后方,他们从事着繁重的体力劳动,装卸货物、修筑铁路、工厂劳作,几乎承担了所有脏活累活。战场上的环境极其恶劣,随时可能遭遇敌人的袭击,疾病也在华工营地肆虐。据统计,近 3 万华工永远地留在了异国他乡,他们的生命如流星般陨落,消散在欧洲的土地上。

战争结束后,部分华工选择留在欧洲。在莱茵河畔、泰晤士河边,他们与当地女子组建了特殊的跨国家庭。语言不通、文化差异,这些都成为他们融入当地生活的阻碍。但他们凭借着顽强的毅力,努力适应着新环境,学习当地语言和文化,在异国他乡艰难地扎根。他们的故事,是 20 世纪最悲怆的移民史诗。

这些华工的经历,不仅仅是个人命运的跌宕起伏,更是那个时代中国在国际舞台上艰难处境的缩影。弱国无外交,在国际秩序由强国主导的背景下,中国虽派遣华工参与战争,却未能在战后获得应有的尊重和权益。巴黎和会上,中国作为战胜国,提出的合理诉求被无情驳回,山东权益被转让给日本,这一事件引发了国内的五四运动,民众的爱国热情被彻底点燃。

回顾这段历史,14 万赴欧华工的身影不应被遗忘。他们用自己的汗水、鲜血乃至生命,书写了一段可歌可泣的历史篇章。他们是普通的劳动者,也是伟大的历史见证者和参与者。如今,我们生活在和平年代,更应铭记他们的付出,从他们的故事中汲取力量,珍惜来之不易的和平,努力推动国家的发展与进步,让那段屈辱的历史不再重演。