秦国的历史,其渊源可追溯至商朝时代。商朝名将飞廉,他膝下二子,恶来与季胜,周武王灭商时,季胜被斩杀,但其血脉并未断绝。周穆王东征西讨,威震四方,在讨伐许国的征途中,季胜的重孙造父,凭借着一手超凡的驾车技艺,为周穆王立下战功,被赐封于赵地,成为赵国开国之祖。

封地于秦

周孝王时期,恶来的后裔秦非子以其卓越的养马才能,精心培育出匹匹骏马,为周王室立下汗马功劳。周朝时王室需要攘夷和维持天下共主的地位,马匹是绝对的战略物资,因此秦非子被赐封于秦地,号曰“秦赢”,开启了秦人漫长的崛起之路

秦地,位于关中陇西之地,今甘肃东南,处于华夏文明与蛮荒游牧世界间交接地带。这里,山川纵横,戈壁广袤,自然条件之严苛,不利于细腻的农耕文明生根发芽,恶劣的生存条件铸就了秦人骨子里不屈不挠的刚毅。在这片被历史风霜雕刻的土地上,秦人面临着前所未有的生存挑战。游牧民族的铁骑,不时侵扰着秦地的宁静,每一次交锋,都是对生存权利的殊死争夺。秦国最初的几位君主,他们不仅是国家的引领者,更是民族的守护者,与戎狄展开了旷日持久的生死搏杀。正是这样的生存环境,塑造了秦国独特的社会组织结构与文化风貌。国君有更高的权威性,他们的决策直接关系到整个国家的兴衰存亡,因此更加集中与高效。相比之下,贵族势力的影响被相对削弱,形成了一种更为扁平化的权力结构,这种结构不仅促进了政策的高效执行,也激发了民众同仇敌忾、共赴国难的决心与勇气。

镐京之变

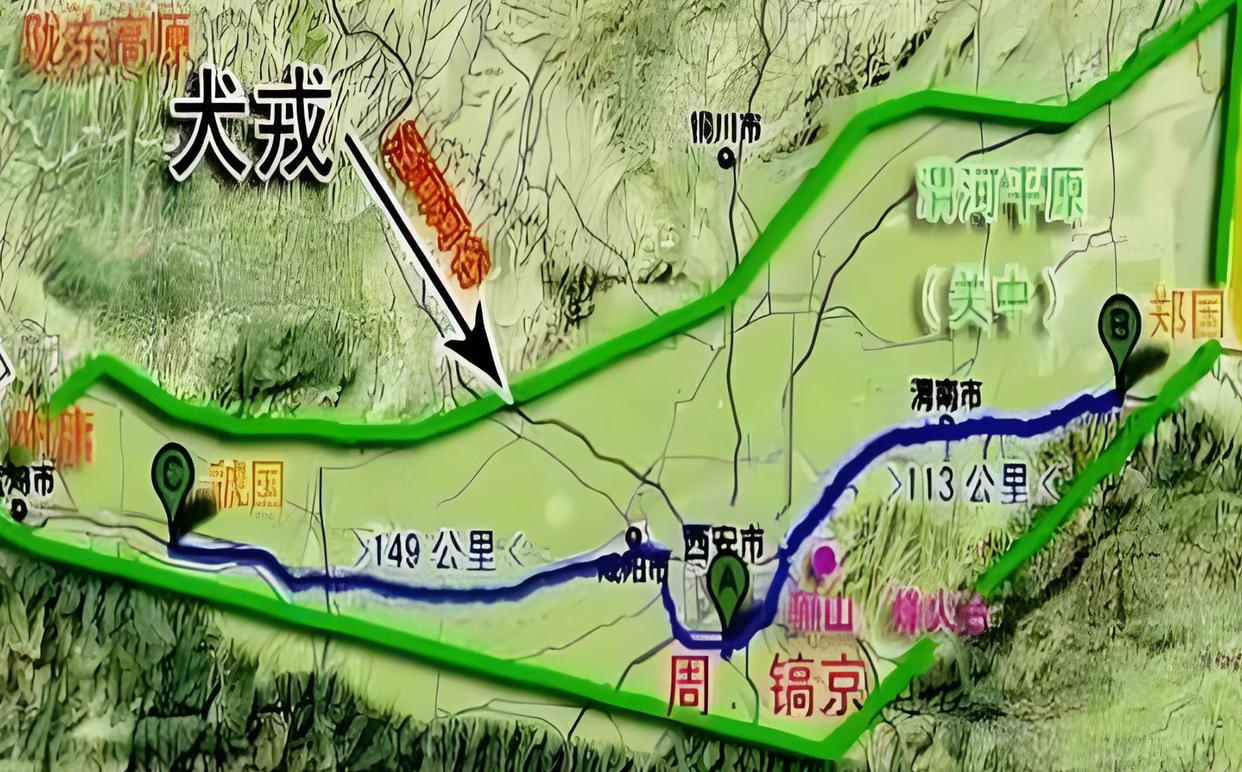

公元前771年,周幽王因宠爱褒姒废长立幼,引起废太子的外公申侯的报复,申侯联合犬戎,攻破镐京,期望借助外力来夺取失去的利益,犬戎入城,大肆烧杀抢掠,周幽王在混乱中被杀死。这一历史事件,被后世铭记为震撼天下的“镐京之变”。正是这场变局,悄然间为秦国铺设了一条通往强盛的康庄大道。次年即公元前770年,秦襄公、郑武公与晋文侯,三位诸侯共同肩负起护送周平王东迁四百里,将国都迁到了作为周朝第二首都的洛邑。这不仅是一次简单的迁都,更是周王室与新兴势力间的一次深刻联盟。周平王为回报秦国的勤王之举,将秦国国君的爵位从卑微的子爵提升至显赫的伯爵,正式确认了秦国作为诸侯国的尊贵地位。随后,周平王西周故地赐予秦国,虽言封赏,实则那片土地已沦为犬戎的铁蹄之下,这意味着秦国需自己去征服、去开拓。于是,秦国与犬戎之间,展开了一场场惊心动魄、旷日持久的较量。在这片古老而又充满挑战的土地上,秦人的勇武与智慧得到了淋漓尽致的展现,秦国的疆域不断扩张。到了秦襄公之子秦文公时代,秦国的版图已傲然挺立于岐山周故地之上。为了进一步巩固与周王室之间的联盟,秦文公做出了一个令世人瞩目的决定——将岐山以东的广袤土地,全部归还于周王室。

废土之上与蛮族的厮杀,远非中原腹地那些温文尔雅、点到即止的礼仪之战所能比拟。中原之地,深受周礼教化,战争被赋予了更为复杂的道德外衣,旨在使敌国遵从周礼,而非彻底毁灭,故战场之上,尚存一丝人性的光辉。

秦与蛮族厮杀

秦国与蛮族的斗争是生存与灭亡的直接碰撞,没有礼法的温柔束缚,只有血与火的残酷洗礼。这是一场关于领土、资源与民族存续的较量,每一寸土地的争夺都伴随着生命的消逝。在这里,战争不再是策略与智谋的较量,而是赤裸裸的力量对决,其血腥与残酷,足以让后世之人闻之色变。正是这样的高烈度战争,铸就了秦国的集权体制。在这片战场上,贵族的荣耀与生命同样脆弱,无数显赫家族在战争中陨落,使得秦国的权力结构得以重塑,贵族阶层难以形成足以撼动国君地位的联合力量。进入战国风云变幻的时代,商鞅的变法之所以能在这片土地上生根发芽,开花结果,很大程度上得益于秦国贵族势力的相对薄弱,为变法的顺利推行铺设了坚实的基石。秦国在废墟中崛起,一步步踏上了统一六国的征途,书写了华夏历史上最为辉煌的篇章之一。

公元前659年,秦成公之弟任好,继位为秦国第九代国君,后世尊称为秦穆公。秦国与中原诸侯国恪守的嫡长子继承制不同,秦国独特地实行着“兄终弟及”与“父死子继”并行的权力交接模式,这既是秦国长期征战戎狄、身处动荡不安环境的无奈之举,也是对国家领袖个人能力高度依赖的必然结果。在战火纷飞的年代,一位贤能的国君,其威望与领导力远胜于僵化的礼法条文,成为秦国生存与发展的关键。

秦穆公

然而,随着秦穆公的上台,这一历史性的转变悄然酝酿。他以其非凡的胆识与卓越的政治手腕,不仅巩固了秦国的内部稳定,更引领着秦国逐步向中原文化的靠近,在这一过程中,秦国的国力日益强盛,社会结构渐趋稳固,传统的“兄终弟及”权力传承模式也悄然间失去了其存在的土壤。

在秦穆公时代是秦国最强盛的时期之一,秦穆公,这位胸怀壮志的君主,以非凡的胆识与远见,打破了陈规陋习,广开才路,不拘一格。百里奚、蹇叔等异姓贤才,他们虽无本土根基,却凭借卓绝的智谋与才华,在秦国政坛上大放异彩,既铸就了个人辉煌,也助秦国国力蒸蒸日上,抑制了贵族势力的膨胀,进一步集中了权力。彼时,晋国在晋献公的英明领导下,国势强盛,犹如中天之日,光芒万丈。面对如此强大的邻邦,秦穆公深谙“合则两利,斗则俱伤”之道,遂以联姻为桥,于公元前656年迎娶晋献公爱女穆姬,此举不仅加深了秦晋两国之间的血脉联系,更为双方在东、西两向的扩张铺平了道路,一时之间,两国共谋发展,相得益彰。

假途伐虢

然而,秦晋联姻同年晋国吞并虢国与虞国,这一战略举措巩固了晋国霸权,也堵住了秦国东出之路,秦晋之间的微妙平衡被打破,裂痕悄然滋生。但是秦穆公显然不想彻底和晋国撕破脸,因此想通过扶持晋国国君继位,对晋国施加政治影响,获得进入中原的机会。

然而事与愿违,晋惠公、晋怀公乃至雄才大略的晋文公,皆未能成为秦穆公战略蓝图上的助力者。公元前632年,一代枭雄晋文公溘然长逝。秦穆公不顾百里奚、蹇叔等贤臣的苦苦劝阻,毅然派遣了孟明视、西乞术、白乙丙这三位骁勇善战的将领,率领着浩浩荡荡的秦军,踏上了东进之路,誓要冲破晋国的桎梏,实现其问鼎中原的宏图伟业。然而,天不遂人愿,秦军途中偶遇郑国商人弦高,他机敏地扮作郑国使者,以犒赏之名,实则暗渡陈仓,巧妙地传递了郑国已严阵以待的情报。孟明视等人见状,不得不临时改变策略,灭亡了滑国,秦军也匆匆撤离了这片是非之地。

崤之战

然而,命运的捉弄并未就此结束。当疲惫不堪的秦军途经崤山,企图回归故土时,却遭遇了晋军与姜戎的联手伏击。山谷间,战鼓雷动,箭如雨下,秦军终因寡不敌众,全军覆没于崤山之下,孟明视等三位英勇的主将亦不幸被俘。这一战,不仅让秦军损失惨重,更标志着秦晋两国之间脆弱的联盟彻底瓦解,秦穆公东出中原的梦想也终究化为了泡影。

崤之战后,秦国被迫调整对外政策,再度向西发展。同时,为了对抗晋国,秦国与楚国结盟,共同抵抗晋国的压力。周王室为了平衡晋国的巨大影响,封秦穆公为西戎伯主。公元前621年秦穆公去世,让大量臣子和奴隶为他殉葬其中最著名的是被称为“车家三良”的三位贤臣,这造成了严重后果,原本秦国就远离华夏文明核心地带,人才储备不及其他诸侯国,贤臣殉葬导致大量人才从此不敢入秦,秦国上层日渐平庸且安于现状,宫廷政变迭起,国家日趋衰落,以至于三家分晋后魏国将秦国压制于西北一隅,长达数十年之久。