成都高新技术产业开发区(Chengdu Hi-Tech Industrial Development Zone),简称成都高新区,由成都高新南区、成都高新西区组成。位于成都市中心城区南部和西部。成都高新区实行省市共建、以市为主的管理体制,由成都市直管,正厅级建制。成都高新区属于成都市中心城区。

成都高新区托管总面积130平方公里,共划分为7个街道。其中,高新南区87平方公里,包括武侯区的4个街道和双流区的1个街道;高新西区43平方公里,包括郫都区的2个街道。 此外,成都高新区还有与双流区合作共建的成都天府国际生物城44平方公里;与成都东部新区合作共建的成都未来科技城60.4平方公里。

2016年,成都高新区在科技部火炬中心国家高新区的综合排名升至全国第3位,仅次于北京中关村和上海张江。

发展目标

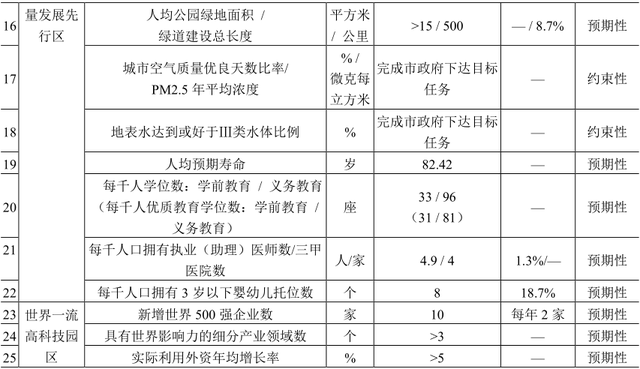

秉承“发展高科技、实现产业化”立区使命,锚定加快“打造成渝地区双城经济圈重要增长引擎、引领中西部的创新驱动发展示范区、全国践行新发展理念的高质量发展先行区,建设世界一流高科技园区”发展目标,推动形成现代化城市新中心、创新驱动发展新极核、产业高质量发展新高地、高水平对内对外开放新枢纽、人民美好生活新家园,力争到 2025 年,综合实力排名稳居全国高新区第一方阵,再造一个出彩高新。

持续强化科技创新战略支撑,引领中西部创新驱动发展

增强原始创新策源能力:

布局战略科技创新平台,如天府绛溪实验室、天府锦城实验室等,解决关键技术问题。完善科技创新平台体系,建设产业技术创新平台,争取国家级产业创新中心等。加快布局新型研发机构,如通过“岷山行动”计划建设50个新型研发机构。加强关键核心技术攻关,支持企业与全球技术团队联合研发。

构建中国西部人才高地:

引聚全球高层次创新创业人才,实施“金熊猫”人才计划。聚集培育产业急需紧缺人才,与高校合作,培养专业人才。全面优化人才发展环境,提供人才公寓、国际人才社区等。

培育创新型企业主体:

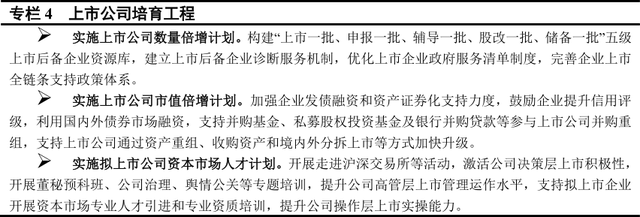

打造科技型中小企业群落,支持中小企业发展。实施高新技术企业倍增行动,壮大高新技术企业。构建科技型企业梯度培育体系,培育不同成长阶段的企业。培育世界级科技领军企业,支持领军企业实施重大科技项目。打造宜创国际化“创享之都”:

做强菁蓉汇双创品牌,建设专业孵化体系。高质量建设科创空间,打造成都创孵社区。提升科技成果转移转化效能,支持技术转移中心建设。构建多层次科技金融服务体系,加大对投资的支持。打通知识产权全链条服务,建设知识产权保护体系。

大力提升产业根植性和竞争力,推动产业高质量发展

推动电子信息产业链协同发展:

完善“4+N”产业领域谱系,深耕“芯、屏、端、网”等优势领域。推动电子信息产业功能区产城融合发展,提升产业生态品质。提升医药健康产业全球显示度:

重点发展现代生物技术药、化学创新药等五大领域。加快推动天府国际生物城成型成势,建设高品质科创空间。巩固提升新经济全国竞争力:

聚焦5G与人工智能、大数据与网络安全等主攻方向。打造新经济技术策源地和产业集聚区,提升新经济显示度。积极培育高端装备产业细分领域优势:

发展航空航天、智能制造、节能环保产业。打造国家级国际航空经济示范区,推动智能制造产业优化升级。提升现代服务业发展能级:

加快发展现代金融,打造金融科技西部中心。提能升级科技服务,发展研究开发服务、知识产权服务等。提升发展商务服务,发展法律、会计审计等专业服务机构。大力发展楼宇经济,建立楼宇培育梯队。加快部署未来产业:

布局量子科技、先进材料、氢能源、未来出行等未来产业。增强未来科技城未来产业承载能力,打造国际一流科技城。

打造产业根植性和竞争力:

建设高能级产业生态圈,突出功能性项目布局和领军型企业引育。构建战略性新兴产业、现代服务业、未来产业“三足鼎立”的现代化开放型产业体系。贯彻产业规划和空间规划深度融合理念:

以产业功能区为核心载体优化重塑经济地理布局,提高产业空间发展效能。彰显消费活力与品质宜居,建设现代化城市新中心

构建现代化城市新中心区域标识:

打造内外环路系统,提升交通通道供给能力,实现“快进快出”的交通格局。推进现代化城市新中心核心区建设,加快交子公园金融商务区等主体空间建设。

建设国际化城市消费新中心:

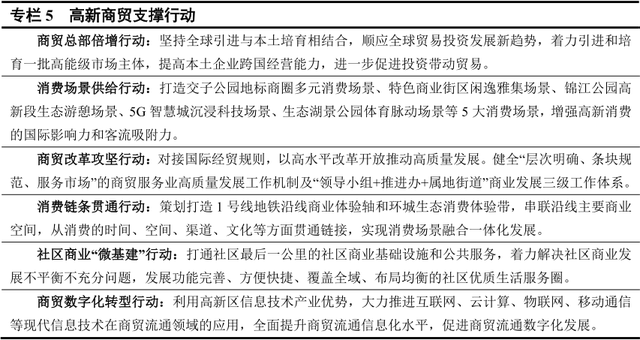

打造世界级交子公园新商圈,创新布局新场景新业态。提升多元特色消费供给质量,发展高端零售,优化社区商业。

塑造充满活力的城市形象新中心:

提升城市新中心景观风貌,推动城市建设与自然景观、文化景观有机结合。打造现代活力城市新地标,如金融城文化中心、张大千艺术博物馆等。微创融合焕发城市活力:

通过“少拆多改”的方式推动城区有机更新,保留城市底色和历史记忆。统筹城区服务功能再造,改造提升修复城市风貌。打造追求卓越的城市品质新中心:

提升城市交通通勤效率,加快实施城市通勤效率提升工程。构建多功能绿色生态空间,加快城市生态基础设施网络建设。打造垂直公园标杆,创新打造空中公园体系。提升公共服务供给能力和水平:

加快提升教育服务、医疗卫生健康、文化体育等公共服务供给。完善多层次公园城市体系,加快提升优质公共服务供给能力和水平。推动城市更新和老旧小区改造:

系统梳理解决城市发展中的问题,注重城市品质综合提升。建设生态惠民示范工程:

推进生态环境质量提升,打造生态共享现代化智慧宜居之城。营造国际化的生活环境:

通过提升城市国际化水平,吸引国际人才和资源,增强城市的全球吸引力。加快提升全球资源配置能力,建设内陆开放经济新枢纽

面向“一带一路”打造开放合作交流新平台:

纵深推进“一带一路”产业创新合作,举办科技交流大会,共建国际创新创业基地。构建国际交流交往新桥梁,集聚国际交往机构,开展国际交流活动。聚焦国别合作园区打造全面开放新高地:

推动中韩、新川、中日三大国别合作园区功能集成、资源融通、多向连接。强化中韩创新创业园载体支撑,提升新川创新科技园数字经济承载能力,打造中日(成都)地方发展合作示范区文创合作新样板。

围绕产业链供应链培育对外贸易新优势:

推动商品贸易转型升级,提升贸易便利化水平,推动外贸稳中提质。打造国家服务贸易总部基地,推动数字贸易发展,培育服务贸易市场主体。提升供应链服务效能,完善供应链服务网络,提高供应链服务效率。加快构建对内协同发展新格局:

深化成渝地区融合发展,推动成渝高新区联动发展,共建西部科学城。深入推进“两区一城”协同发展,推动创新体系协同共建、产业生态协同联动、开放平台协同共享。推动自贸试验区集成式系统性改革创新:

扩大投资贸易自由化领域,鼓励中外合资创业投资机构发展。探索要素流动便利化规则,深化金融创新,适度放宽人才流动机制。探索服务主导产业的制度创新,推动医疗器械注册申请人委托区内医疗器械生产企业开展生产。

提升全球资源配置能力:

主动融入国家“一带一路”建设,打造链接汇聚全球优质创新创业资源要素的国际化平台。加强与国际先进高科技园区、跨国龙头企业、行业协会等的合作,提升国际合作水平。增强畅通国内大循环、联通国内国际双循环功能:

推动优势外贸优化升级,促进服务贸易创新发展。构建对外贸易新态势,力争实现高新综合保税区进出口额突破目标。纵深推进重点领域改革,彰显改革创新先行先试发展活力

对标国际一流建设营商环境改革创新试验区:

优化市场化营商环境,放宽市场准入,推进“照后减证”和简化审批。优化法治化营商环境,加强产权保护,实行公平竞争审查机制。优化便利化营商环境,推进政务服务改革,实现“一网通办”。优化国际化营商环境,落实外商投资准入前国民待遇加负面清单管理制度。推动自贸试验区集成式系统性改革创新:

扩大投资贸易自由化领域,鼓励中外合资创业投资机构发展。探索要素流动便利化规则,如金融创新和人才流动机制。探索服务主导产业的制度创新,如国际医学创新合作机制。纵深推进国资国企改革:

进一步优化国资布局结构,构建“1+5+N”国资布局体系。提升资本运作能力,提高资产证券化率,搭建产业基金群。深化市场化改革,开展国企改革专项行动,完善公司法人治理结构。深化财政预算制度改革:

完善预算决策机制,建立预算安排与执行、项目评审、绩效情况和审计监督“四挂钩”机制。深化国资经营评价制度改革:

对国有企业投资项目进行解包还原,完善以效益为导向的考核机制。深化土地资源配置制度改革:

探索容积率区域统筹机制,扩大新型产业用地政策适用范围。深化基本公共服务清单管理和动态调整制度改革:

结合居民需求和财政可承受力,每年修订发布高新区基本公共服务清单。深化企业扶持激励制度改革:

迭代完善产业梯度培育体系,优化企业全生命周期服务。深化经济体制改革:

推进要素市场化配置,实施“亩均论英雄”考核评价。深化科技体制改革:

增强原始创新能力,加快培育新型研发机构。创建国家信用经济试验区:

完善社会公共信用信息服务平台,拓展与社会企业的合作渠道。

持续提升都市生活品质,更好满足人民对美好生活向往

建设教育现代化先行区:

推进五育融合,促进学生全面发展。提升学校办学水平,增加学位供给,实施素质教育。强化教师队伍建设,优化教师人事制度改革。提升学校治理效能,深化教育改革。

建设全方位全周期健康服务示范区:

增强优质医疗服务供给,引进一流医院,加快医疗设施建设。强化医防融合,提升公共卫生水平,构建疾病预防控制体系。推进全人群健康管理服务,构建15分钟健康管理服务圈。建设区域健康智慧大脑,提升卫生健康信息化水平。增强独具魅力的高新文化软实力:

塑造创新创造的高新特色文化,丰富天府文化新时代内涵。完善公共文体设施供给,推进公共文化服务设施建设。促进文化体育旅游特色化发展,实施文化精品生产行动。构建多层次高质量社会保障体系:

推动实现更高质量的就业,提升青年就业创业服务水平。巩固完善覆盖全民的社保医保体系,提高重特大疾病保障水平。完善多元化养老服务体系,建立特困老人探访关爱制度。精准推进住房市场供应和保障体系建设,加快保障性租赁住房建设。健全分层分类的社会救助体系,加强特殊群体关爱援助。提升城市生活品质计划:

实施就业创业促进、教育学位供给、医疗服务供给能力提升、文化软实力提升、养老服务提质增效等专项行动。

推动绿色可持续发展:

加快推动城市低碳发展,制定碳排放达峰行动方案。倡导绿色生产生活方式,推动产业功能区绿色循环发展。持续推进环境污染整治,改善空气质量,提升水生态环境质量。全面统筹城市发展和安全:

推进治理体系和治理能力现代化,构建智慧治理体系。加快推动数字赋能城市治理,强化新型基础设施建设。创新和完善基层治理,提升社区治理服务水平。全面加强城市经济安全,防范系统性金融风险。保障人民生命安全:

维护社会公共安全,提升城市应急防控能力。提升社会法治信用水平:

深入推进依法行政,加强法律实施监督机制。加强民生领域法律服务供给,创建国家信用经济试验区。全力推动绿色可持续发展,打造新时代美丽高新

加快推动城市低碳发展:

制定碳排放达峰行动方案,优化绿色能源体系。实施低碳发展标杆引领计划,探索低碳技术和碳捕集、利用和封存技术。打造清洁低碳高效的绿色能源体系:

推进能源消费“双控”制度,发展分布式能源。加快天然气输配管网系统建设,提升电能在终端能源消费的比重。强化温室气体排放管控:

构建温室气体与大气污染物协同控制体系,推进重点领域二氧化碳排放控制。推动产业功能区绿色循环发展:

研究制定生态设计指引,推动企业循环式生产和园区循环式改造。提升绿色出行水平:

优化公交线路,提高公共交通出行便利性,推进“轨道+公交+慢行”三网融合发展。引领简约适度绿色低碳生活风尚:

开展绿色建筑创建行动,推行绿色施工和装配式建筑。鼓励全民绿色消费,推广可循环易回收可降解一次性用具。持续推进环境污染整治:

突出精准治污、科学治污、依法治污,深入打好污染防治攻坚战。多方协同持续改善空气质量:

推进污染物协同减排,强化工业源、移动源、扬尘源等污染治理。三水统筹稳步提升水生态环境质量:

系统推进水环境治理、水资源管理、水生态修复。系统防控有效保障土壤环境安全:

深入推进土壤污染隐患排查,开展土壤污染风险防范和治理修复。四管齐下努力营造静谧人居环境:

加强建筑施工噪声、社会生活噪声、交通噪声和工业噪声防治。无废示范全力管控环境风险:

完善环境健康风险管控体系,打造“无废城市”示范区。倡导绿色生产生活方式:

推动经济绿色低碳发展,培育绿色生活新风尚。

全面统筹城市发展和安全,推进治理体系和治理能力现代化

加快推动数字赋能城市治理:

强化新型基础设施建设,如5G网络、IPv6基础设施、算力基础设施等。优化智慧治理中枢平台,构建城市大脑为核心的城市治理服务新体系。深化智慧治理服务应用,提升民生服务领域智慧化水平。创新和完善基层治理:

完善社区发展治理体系,推动社区治理现代化。提升社区治理服务水平,构建社区综合体、党群服务中心等。提升基层社会治理水平,加强社区工作者队伍建设。全面加强城市经济安全:

强化产业链供应链安全保障,补齐产业链发展短板。防范系统性金融风险,深化房地产市场风险管控。全面保障人民生命安全:

维护社会公共安全,提高社会治安整体防控能力。提升城市应急防控能力,完善应急救援保障体系。提升社会法治信用水平:

深入推进依法行政,强化法治理念和法治思维。健全法律实施监督机制,加强人大监督、民主监督等。加强民生领域法律服务供给,建设公共法律服务体系。创建国家信用经济试验区,完善社会公共信用信息服务平台。

通过这些举措,成都高新区致力于实现经济社会发展与生态环境保护的协调统一,打造一个绿色、生态、智慧、宜居的现代化城市新中心。