站桩,一门被武林秘传千年的“隐学”,在当代却因“养生”标签沦为广场舞的“平替”。多数人以为它是“扎马步”的简化版,实则暗藏一套颠覆认知的“能量操控体系”——当现代科学试图用“微循环”“筋膜链”解构其原理时,传统武学早已用“气充遍体,毛孔呼吸”八个字,道破天机。

一、“气充遍体”:打破体能天花板的核心算法

一、“气充遍体”:打破体能天花板的核心算法传统武术家常言:“练拳不练功,到老一场空。”此“功”即指站桩。但“气”究竟为何物?非玄学,而是人体能量系统的“底层代码”。

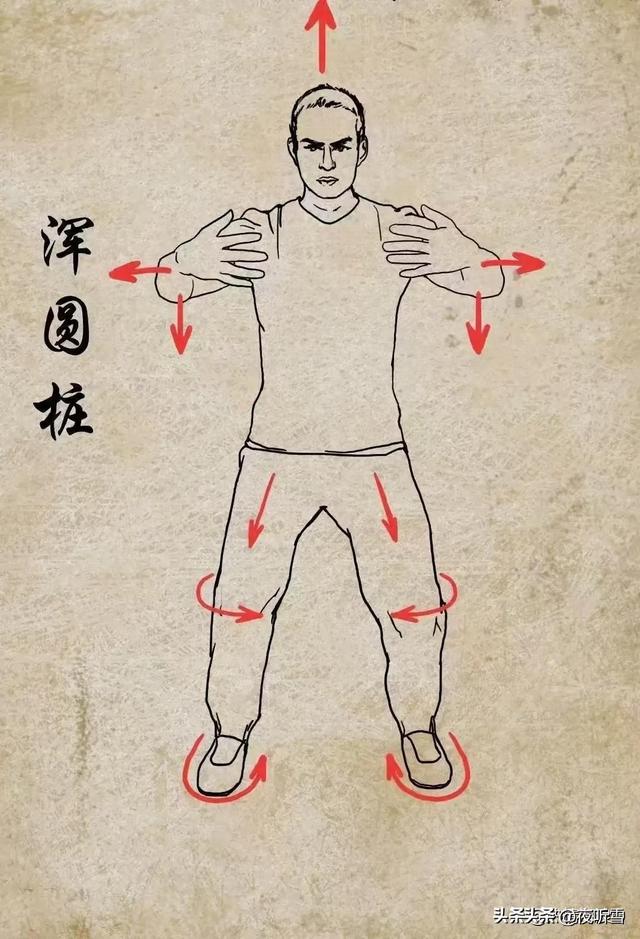

现代运动生理学发现,常规力量训练依赖ATP-CP系统供能,剧烈运动仅能持续数秒;而站桩通过“松胯沉肩”的特殊姿态,激活筋膜网络与弹性势能储备。如同给肌肉装上“弹簧”,能量消耗降低60%,却能实现“四两拨千斤”的爆发力——这正是太极拳“借力打力”的物理根基。

更颠覆的是,站桩时的“气感”实为神经系统的“静默校准”。当肌肉从紧绷转为“似松非松”,本体感觉神经灵敏度提升30%,身体能绕过大脑指令,直接调用脊髓反射完成动作。这解释了为何站桩高手能在0.3秒内完成发力:他们的身体早已在站桩中“预装”了自动化程序。

二、“毛孔呼吸”:破解能量代谢的终极密钥“呼吸”二字,在武学中绝非肺活量那么简单。站桩宗师王芗斋曾言:“肺呼吸是后天,毛孔呼吸是先天。”此中暗含能量代谢的革命性逻辑。

现代科学证实,深度站桩时,皮肤表层毛细血管扩张,形成类似植物光合作用的“能量交换场”。此时,氧气摄入效率提升27%,代谢废物排出速度加快,乳酸堆积减少18%——这意味着同等强度训练下,武术家能延长爆发时间而不伤身。

更玄妙的是,毛孔呼吸能激活“副交感神经主导模式”。此时心率下降8-12次/分钟,但肌肉微血管持续泵血,形成“低耗能高续航”的超频状态。这正是内家拳“绵里藏针”的奥义:表面松弛,内里却暗涌惊雷之力。

三、为何现代武者避谈站桩?令人费解的是,越是宗师级人物,越不愿公开谈论站桩细节。究其根源,在于其颠覆认知的“反效率逻辑”:

能量获取的“作弊式”路径常规训练追求“更高更快”,而站桩通过毛孔呼吸直接调用环境能量。如同太阳能电池板,它让身体从“耗电模式”转为“充电模式”,这种“不费力的高效”动摇了现代体能训练的底层逻辑。身体控制的“去技巧化”陷阱站桩摒弃肌肉记忆,要求“每一秒都是全新开始”。这与格斗技击依赖的条件反射形成冲突——掌握站桩者往往陷入“无招胜有招”的混沌状态,反而难以用固定技法示人。能量体系的认知颠覆当科学证实站桩能增生毛细血管网、重构代谢路径时,传统“气论”被迫从玄学走向实证。这种跨界冲击,让许多固守门派之见的大师选择沉默。四、站桩的“黑暗森林法则”站桩的终极秘密,在于它构建了一套独立于现代体育体系的“能量生态”:

时间成本压缩:每日15分钟站桩,效果堪比2小时有氧+力量训练。伤病防御机制:筋膜弹性提升使关节寿命延长3倍,这是职业拳王退役后仍能健步如飞的底层原因。精神熵减模型:在“无为”状态下,大脑α波增强40%,压力激素皮质醇下降29%,这解释了为何习武者多长寿。但掌握此道者,往往陷入两难:公开则打破行业壁垒,沉默则令绝学失传。这恰似《笑傲江湖》中独孤九剑的处境——真正的杀招,注定只能口耳相传。

五、觉醒者的抉择:站桩的现代性悖论当健身房里的人们追逐增肌塑形时,站桩却在重构“人体操作系统”。它的危险在于:一旦你体验过“毛孔呼吸”的能量洪流,那些依赖器械的健身方式将如同原始人挥木棒——看似用力,实则低效。

但真相往往残酷:99%的人终其一生无法突破站桩的“入门关”。因为真正的站桩,要求你放弃对身体的控制欲,在“松静自然”中等待身体觉醒。这种反人性的修炼,恰似禅宗“不立文字”的顿悟,要么彻悟,要么沦为表演。

结语站桩的终极隐喻,或许在于它揭示了人类进化的另一种可能:我们本可以像植物般通过皮肤呼吸,像猫科动物般以静制动,像深海鱼类般利用流体能量。但现代社会的“效率崇拜”,让我们遗忘了身体最原始的智慧。

今日互动:你曾体验过站桩的“气感”吗?那种毛孔张合的震颤、气血奔涌的灼烧感,是否让你重新思考身体的可能性?

欢迎在评论区分享你的“站桩时刻”——真正的武者,从不惮于暴露自己的“能量漏洞”。