【前言】

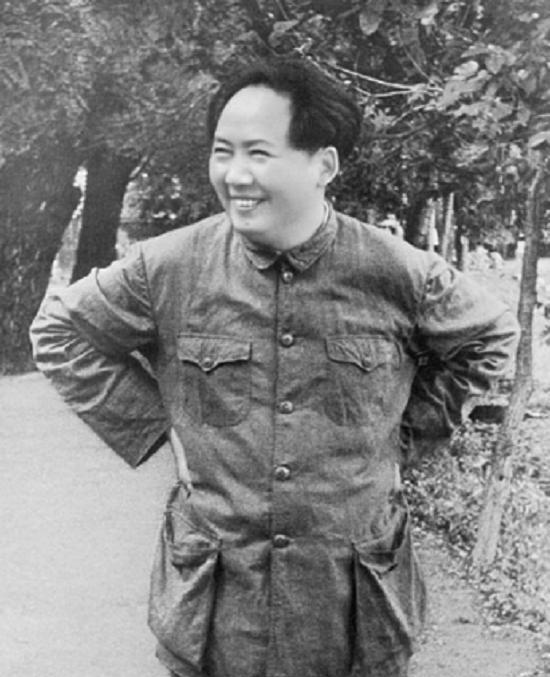

张汉丞老先生,曾任海军后勤部长,一生军旅生涯长达六十年。在这漫长的岁月里,他多次有幸面见毛主席,并从主席那里得到了许多教导和鼓励。

张汉丞到了晚年,每次聊起和毛主席在一起的时光,心里总是激动得不得了。

【张汉丞是林伯渠的“护青”战友,毛主席夸他“有前途”】

1935年6月十几号的时候,中央红军和红四方面军在懋功县的达维镇碰头了,这事儿给长征的成功打下了坚实的基础。

八月中旬那会儿,红四方面军的大头儿徐向前总指挥和陈昌浩政委,带着一部分队伍赶到了毛儿盖。当时管交通队警卫的张汉丞排长,也跟着大伙儿一块儿到了这儿。

以前啊,警卫排的工作主要就是三大块:首先得确保首长和领导部门的安全无虞;其次呢,就是负责送信、传递上级的命令;再者,他们还得随时准备应对临时的战斗任务。等到了毛儿盖这个地方,他们又突然多了一项新活儿——“护青”,就是保护那片青草地的意思。

毛儿盖,那是川北的一个小山城,一直以来都是藏族朋友们的家。红军走到这儿的时候,因为藏族乡亲们对红军还不太了解,所以大多都躲进了深山老林。那时候,刚好碰上青稞丰收的时节,田里黄澄澄的一片,特别好看。

交通队长为了藏族老百姓的好处,特地去找了张汉丞,跟他说:“上面安排你们警卫排得派一个班去看着地里的粮食。管这事儿的是红一方面军的林老,你得去找他问问具体怎么干。”

张汉丞一接到任务,立马就奔到了林伯渠的办公室,跟他讲了自己为啥来,然后就等着林伯渠给指个方向。

林伯渠讲道:“你守着田里的粮食,这事儿办得不错。这周围住的都是藏族朋友,田里的粮食是他们一年的饭碗。咱们既然来了这儿,就得保证老百姓的粮食不受影响。”

张汉丞应声点头,表示赞成。

最后,林伯渠提议道:“咱们以后每天见个面,碰个头咋样?”

张汉丞讲道:“我每天都会跟首长汇报一遍当天的事儿,要是碰到啥紧急情况,我立马就上报。”

这几天,林伯渠对张汉丞保护青苗的工作那是相当满意,夸了他好几次呢。

8月20号那天,中共中央政治局在毛儿盖地方开了个会,张汉丞的警卫排负责守卫。会上,毛主席给大家讲了话。等会议一完事儿,毛主席还有其他领导就从楼上下来了,正好碰上张汉丞在门口站岗呢。

一瞅见毛主席,张汉丞立马挺身敬礼,打招呼问好。毛主席迈开步子到他跟前,自个儿先伸出手来握他的手,一脸笑意地问:“小伙子,你叫啥名字呀?”

张汉丞开口讲道:“其实我的名字是杨业龙。”

杨业龙其实是他的本名,但在1937年,张汉丞被调去“决死三纵队”时,出于安全和保密考虑,戎子和同志就帮他改了名字,新姓跟他妈妈一样。

毛主席接着问道:“你在这儿主要是干啥活儿的呢?”

林伯渠在毛主席旁边接着说道:“这位是四方面军的警卫排长。最近啊,他们排还管着‘保护庄稼’的活儿。咱们配合得挺默契的。”

毛主席瞅着林和张,乐呵呵地说:“嘿,你俩是‘护青’时候的老伙伴啦!不错,不错。”

张汉丞继续回应毛主席的询问,说道:“到了毛儿盖这儿,在林老的带领下,我们排还兼职干起了‘保护青苗’的活儿。今天,咱们的任务是给会议当警卫。”

毛主席亲切地问道:“开会那会儿,你听到啥重要的事儿没?”

张汉丞连忙回应:“主席,我们任务就是守好岗,排里头谁都不能打听会议内容。”

毛主席笑眯眯地看着他,眼里满是信任,说道:“你们能自己管好自己,遵守纪律,真不错!”然后,他又亲切地问起来:“你今年到底多少岁啦?”

张汉丞答道:“已经21岁啦。”

毛主席笑着鼓励他道:“小伙子,你还年轻着呢,加油干,未来可期啊!前途一片光明!”

瞅着毛主席渐渐远去的身影,张汉丞心里头热乎乎的。

【张汉丞率一团破了阎锡山的“围剿”,毛主席:“不容易啊”】

1937年冬天,张汉丞来到了汾城,他一路上忙着发动山西的老百姓,组织起抗日队伍。

张汉丞二话不说,一头扎进了带队伍的工作中。就这么短短不到俩月,这支队伍的思想认识和打仗能力都上了一个大台阶。

1938年3月份,日本鬼子占领了汾城。为了应对抗战形势,县大队就改成了“汾城县抗日自卫队”,张汉丞成了自卫队的头儿。他刚接手没多久,就带着队伍打了两场大胜仗。

这天,老百姓说,驻守在汾城的日本“清水师团”有些骑兵,老是隔三差五地跑出来骚扰,干尽了缺德事儿。

张汉丞一听,眼睛瞪得溜圆,猛地一拍桌子站了起来,气呼呼地说:“非得好好教训教训这群没良心的家伙不可!”

他立马派了侦察兵去探听敌人的动静。不一会儿,侦察兵回来就说:“小鬼子打算明早去北高腴那边搞‘扫荡’。”

张汉丞握紧拳头,喊道:“行,咱们给他来个突然袭击!”说完,他立马让人去驻地附近的村民家借了好几十把铁耙子,还有一堆粗铁丝回来。

自卫队趁着夜色,赶紧动手,在汾城去北高腴的路上埋下了铁耙子,齿儿都朝上。然后,他们找来路两边的树当柱子,扯上几条铁丝,就当成了绊人的玩意儿。这样一来,“铁耙子防线”就算是建成了。

大半夜的,张汉丞带着一中队的人藏在离公路挺近的一条深沟里。等到天边刚泛起鱼肚白,一队急着赶路的日军骑兵,毫无防备地就闯进了咱们设下的“铁耙子陷阱”。

眨眼间,最前头的十几匹战马被绊倒在地,日寇们一个接一个从马背上翻了下来,狠狠地摔在了铁耙的尖齿上。日军骑兵疼得直喊叫,这时张汉丞大喊一声,自卫队的兄弟们立刻端起枪,对着逃跑的日军一顿猛射。

这次战斗,张汉丞和他的战友们收获了不少好东西作为战利品。

没过多久,日军又在赵康镇建了个硬气的窝点,继续欺负老百姓。张汉丞气呼呼地说:“鬼子这么嚣张,咱可不能眼睁睁看着,得给他们点颜色瞧瞧。”

商量一番后,张汉丞一拍大腿,决定采用“抬着棺材攻打敌人据点”的计策。

这天,赵康镇的路上,一帮办丧事的人慢慢走着。前头有人吹着唢呐,紧跟着的是抬棺材的队伍,最后头是些穿着孝服的人。

没想到,这帮家伙其实是化了妆的自卫队员,他们悄悄把短枪藏在腰间的衣服里头,长枪呢,就搁在棺材板上,还用块大红缎子给盖上了。

当给赵康镇日军据点“送行”的队伍靠近时,俩站岗的日军立马端起枪,说啥也不让过,说要好好查查。

自卫队的兄弟们照着张汉丞的法子,故意挑衅日军,想把他们激怒。没一会儿工夫,岗楼里就窜出十几个端着枪的日军和汉奸来。

张汉丞瞅见人都聚得差不多了,就给旁边通讯员递了个眼神。那通讯员机灵得很,立马会意,吹起了唢呐。自卫队的兄弟们一听信号,麻利地从红绸子底下抽出枪,对着敌人就开了火。这一下子,敌人可懵了。结果,张汉丞这一仗,又漂亮地赢了。

5月份,张汉丞接掌了山西政治保卫第2支队第2大队的大队长一职。这支队伍名义上是阎锡山的手下,但其实是咱们地下党在幕后指挥。从那以后,张汉丞就带着队伍在汾城跟日本鬼子打起了游击战,打得挺带劲。

当地人幽默地说,张汉丞他们就像是打着阎锡山的旗号,实际上却走着共产党道路的抗日英雄。

1939年那会儿,阎锡山把高层干部都叫到了一起,开了个“秋林会议”,主要就是想商量怎么“对付日本鬼子,同时防范共产党”。会上决定,把第2支队和第3支队合并起来,组成新的第213旅。这个新旅下面呢,又分了57、58、59三个团,其中57团的团长是张汉丞。

从第213旅诞生那天起,阎锡山就一直盯着他们,不断找麻烦。他对这支部队里共产党人多很是不放心。过了差不多半年,阎锡山终于动手了,对这支部队下了狠手,这就是有名的“晋西十二月事变”。

12月初,阎锡山让他的心腹部队,就是第61军、34军、83军,再加上一个团,一共12个团的兵力,开始一点点逼近第213旅的地盘。

这时候关键得很,张汉丞他们这些旅团的大头头们开了个军政碰头会,商量着得让部队全副武装,随时准备干架。阎锡山那帮人要是敢动咱们一下,咱们也得立马反击,不能手软。打完之后,咱就撤出根据地,往东过汾河,奔太岳抗日根据地那边去。

1940年1月,张汉丞带着队伍,成功摆脱了阎军的追赶,闯过了日军的封锁,抵达了太岳抗日根据地。在那儿,他们高兴地和“决死一纵队”汇合了。

之后,张汉丞接到任务,去了太行山北边的局党校进修。有次,八路军里头的副总司令彭德怀来党校看看情况,张汉丞就跑去见见彭老总。

聊着聊着,张汉丞就把“晋西十二月事变”后他们怎么突围的事儿,一五一十地跟大伙说了。彭总一听,乐呵呵地说:“小张啊,你真行!单枪匹马就闯进去了,结果带了一个团浩浩荡荡地出来,这能耐,也就咱们共产党才有了!那会儿阎锡山围追堵截你们,大家都以为你们凶多吉少了,毕竟你们在敌占区,人少枪也不多。谁能想到,你们不光把队伍安全带出来了,还干掉了阎锡山的一部分兵力,这成绩,真不含糊!”

彭总一回延安,就跟毛主席讲了这事儿。毛主席感慨万分地说:“真不容易,红军简直就是那传播革命火种的能手!”

【毛主席视察海军三层小楼,张汉丞听闻后写下六个字】

1945年8月,抗战结束后,蒋介石连着三次发电报,邀请毛主席到重庆去商量事情,这事儿在当时引起了全世界的。就在这时,刘少奇走进了中央党校,给学员们讲了一通关于毛主席要去重庆谈判的事儿,接着就让大伙儿开始聊聊自己的看法。

张汉丞考虑到毛主席的安全,心里头不赞成他去重庆。那天晚上,张汉丞心里七上八下的,怎么都无法平静下来。所以,他拿起纸笔,给毛主席写了点建议,劝他别一个人去冒险,可以想想别的法子来达到谈判的目的。

第二天早上,他一早就赶紧通过单位把想法往上递了。

毛主席真是有远见,他心里始终装着咱老百姓的好处。为了大家的长远利益,他连自己的安危都不顾了,铁了心要去重庆谈判。这股子勇气和决心,直接把张汉丞给震住了。

新中国成立后,张汉丞被任命为第四野战军后勤部的二分部头头,负责那一块的工作。

1950年2月份,毛主席点头同意后,四野后勤部的二分部就一路往北,加入了军委海军的大家庭。到了10月份,已经转到海军工作的张汉丞,就带着海军后勤部的团队搬到了北京。

1951年冬天12月份,海军那边说了,得把“三个关键点”给抓牢,头一个就是组织建设。想想从海军刚开始建到1950年底那会儿,后勤这块儿的各级组织,那真是啥样的都有,形式五花八门。为了让海军后勤的体系更加统一,张汉丞可是下了大力气,进行了好多大变动。

8月2号那天,彭德怀瞅了瞅报告,然后写了条批示,说海军后勤得搞个直接管理的系统,归军委联勤管,不用再通过大军区了,这样层级就少些。到了8月3号,毛主席也看到了这份报告,他点了点头,同意彭德怀的这个看法。

接到毛主席的指示后,张汉丞立马就让后勤部门和部队动了起来。从1953年起,海军的物资供应就统一了起来。

海军刚开始建立那会儿,肖劲光司令带着人从长沙赶到北京,结果连个安顿的地儿都找不到,海军的领导机构办公也只能临时租老百姓的房子。后勤部长张汉丞急得像热锅上的蚂蚁,整天吃不香睡不稳。

彭总浏览完报告,随手加了一句:跟老百姓住一块儿,保密工作可不好做。

之后,这份报告被送到了毛主席那里。他之前已经对海军机关的建设情况做过了解,所以,他很快就批示拨发了1000万元资金。

毛主席同意了海军建营房的资金申请,这让张汉丞一直头疼的大事总算是有了着落。他立刻行动起来,在北京市区到处找合适的地皮。经过一番波折,最终在公主坟南边找到了一块好地方,北京市批准了1000多亩地,海军的办公地点就定在这儿了。

毛主席为了解决海军将士们住宿难的问题,大方地批了资金,但他平时都提倡节俭,很反感浪费的行为。

这天,毛主席得知海军在贡院那块地界上,盖了座三层高的司令部大楼,这事儿在当时北京城里可算是挺轰动的。主席心里痒痒,说要亲自去瞧上一瞧。

1952年3月份的一天早上,毛主席和秘书陈伯达一块儿,走着到了司令部办公楼那儿看看情况。

那天周日,办公楼空荡荡的,就只有军务处长岳英一个人在坚守岗位。一听说毛主席来了,他立马就跑出来迎接。

毛主席瞧着岳英,笑着说:“嘿,你们这楼盖得挺漂亮啊,建这一平米得多少钱呢?”

岳英实话实说:“主席,建一平米大概要花120块。”

毛主席脸上露出惊讶的表情,说道:“这价格可不低啊。”稍微停了停,他又接着说:“咱们国家现在资金紧张,得勤俭节约着办事。”

岳英走在前头给毛主席领路,一路上给他介绍两边的建筑。等快结束的时候,毛主席笑道:“我就是出来走走,随便瞧瞧。”

没多久,毛主席要来海军看看的事儿就传遍了。张汉丞一听,心里那个激动啊。他还专门找岳英,让她细说了陪毛主席视察的那天的事儿。听完岳英的描述,张汉丞二话不说,拿起笔就写了六个大字:“省钱多干事”。

没几年工夫,在张汉丞他们一帮人带领下,咱们就搞起了一个专门为海军服务的后勤系统,这套系统可帮了大忙,让咱们在好几场海战中都赢了。

1961年10月24号,周总理从苏共22大回国后,毛主席、刘少奇、朱德这些大领导都跑到机场去迎接他了。全军驻京的少将以上的军官,都穿着漂亮的礼服,整整齐齐地站在停机坪旁边,等着周总理的飞机降落。大家伙儿都想早点见到周总理,好好欢迎他回来。

突然间,张汉丞觉得背后有动静,下意识地扭头瞅了一眼。一看是毛主席走过来了,他连忙转过身,认认真真地给毛主席敬了个礼。

毛主席精神焕发地率先伸出手来和他相握,就在这时,张汉丞高声喊道:“毛主席,永远活在我们心中!”

毛主席听完,轻声细语地对他说:“别喊‘万岁’啦,谁也没法真的活到一万岁,咱们还是别打扰大家了。”

这时候,天上飞机的声音轰隆隆地响起来,周总理坐的飞机已经飞到了北京的上头。毛主席赶紧给张汉丞使了个眼色,然后就悄悄地走了。

张汉丞望着毛主席渐渐远去的身影,心里头那股子激动劲儿,老半天都没缓过来。