引言:

1945年8月15日,日本天皇宣布无条件投降,这本应是抗日战争的终结,却在华中地区上演了一场特殊的"迟来之战"。在高邮这座古城,1100余名日军和5000余名伪军拒不投降,甚至残忍杀害前来劝降的使者。12月19日,时任华中军区副司令的粟裕将军亲自挂帅,率领新四军展开了一场攻坚战。短短7天内,他巧施妙计,内外兼攻,不仅成功攻克了这座易守难攻的城池,更粉碎了国民党企图借日军之手打击解放区的阴谋。这场战役,既是抗日战争的最后一战,也是粟裕将军军事指挥艺术的又一次精彩展现。

大纲:

一、战役背景

日本投降后的华中局势

国民党与日军的秘密交易

高邮的战略地位及驻军情况

二、劝降受阻与战前准备

和平谈判失败,使者惨遭杀害

粟裕请战过程及军部决策

高邮地形及日军防御工事分析

三、七天攻坚战役展开

邵伯外围战斗

声东击西的战术部署

军事攻势与心理战术双管齐下

最后总攻及城池攻克

四、战役影响与历史意义

日军投降仪式细节

粟裕与日军指挥官的会面

战役对解放战争的战略意义

华中解放区版图的扩大与巩固

日本投降4个月后,仍有日军负隅顽抗,粟裕出马7天打服日军

1945年8月15日,日本天皇宣布无条件投降,这本应是抗日战争的终结,却在华中地区上演了一场特殊的"迟来之战"。在高邮这座古城,1100余名日军和5000余名伪军拒不投降,甚至残忍杀害前来劝降的使者。12月19日,时任华中军区副司令的粟裕将军亲自挂帅,率领新四军展开了一场攻坚战。短短7天内,他巧施妙计,内外兼攻,不仅成功攻克了这座易守难攻的城池,更粉碎了国民党企图借日军之手打击解放区的阴谋。这场战役,既是抗日战争的最后一战,也是粟裕将军军事指挥艺术的又一次精彩展现。

投降迷局下的华中困局

抗战胜利的喜悦还未散去,华中大地又暗潮涌动。日本投降后,按照国际公约规定,日军必须向就近的盟军缴械投降,上交武器。

蒋介石却另有打算,他企图独占胜利果实为即将到来的内战做准备。在华中地区,三十万日军的去向成为一个关键问题。

侵华日军总司令冈村宁次向何应钦提出了一个惊人的建议:这些日军可以不投降,而是在国民党领导下继续作战。表面上,蒋介石并未同意这个提议。

但实际上,他不仅赦免了冈村宁次的战争罪行,还下令华中地区的日军只能向国民党军队投降。这个决定背后暗藏玄机。

新四军此时已收复了华中大部分地区,但高邮的日军却以蒋介石的命令为由,拒绝向新四军投降。这座位于两淮地区的门户之城,地理位置极其重要。

自1938年占领高邮以来,日军在此构筑了严密的防御工事。城内驻扎着1100余名日军,以及5000多名伪军和警察。

这些日伪军的存在,不仅威胁着新四军的解放区,更成为了国民党在华中地区的一枚重要棋子。高邮城四周环水,城墙高达九米。

日军利用这些天然屏障,修建了层层工事,使这座古城成为一座固若金汤的军事要塞。在这个特殊时期,高邮的局势牵动着整个华中地区的军事态势。

新四军和国民党之间的较量,在这座古城上演。粟裕作为华中军区副司令,必须在这场较量中找到突破口。

他深知高邮之战不仅关系到一城一地的得失,更关系到华中解放区的巩固和扩大。这场战役的背后,是两种力量的较量,两种未来的博弈。

和谈未果使者遇害战云起

战事虽已结束,但高邮城内的局势却愈发紧张。为了避免不必要的伤亡,粟裕决定先采取和平谈判的方式解决问题。

新四军选派了一位特殊的信使——赵云祥。这位曾在盐城战役中投诚的前伪军军官,对敌军的心理素有了解。

赵云祥带着劝降书信踏上了使命之路,他深知这是一次关乎数千将士生死的谈判。然而城内的日军却置天皇投降诏书于不顾,不仅拒绝谈判,还残忍地杀害了这位信使。

这一举动彻底激怒了粟裕和新四军将士。劝降失败后,粟裕立即向中央军委递交了武力攻打高邮的申请。

然而就在申请获准,准备调遣第七、第八纵队展开攻城行动时,新的问题出现了。新四军军部下令华中军区主力部队需北调,前往津浦线方向执行破击任务。

这道命令使得高邮战役的兵力调配陷入困境。面对这一突发情况,粟裕展现出了他作为军事指挥官的远见卓识。

他向新四军军部详细分析了高邮之战的战略意义,阐明了此战在华中战局中的重要地位。经过反复论证和请战,新四军军部最终同意了进行高邮战役的请求。

获准后,粟裕立即着手制定作战计划。高邮城四面环水,城墙高耸,日军还构筑了众多机枪碉堡和防御工事。

城外七米多宽的护城河更是为防御增添了一道天然屏障。这些防御设施让高邮成为了一座难啃的硬骨头。

面对如此险要的防御体系,粟裕召开军事会议,制定了分两阶段进行的作战方案。第一步要收复邵伯,清除高邮外围的敌人,实现对高邮的包围。

第二步则是对高邮城发起总攻,迫使敌人投降。战役的指挥体系也随之确立:由姬鹏飞率领第七纵队攻打南部邵伯,陶勇率领第八纵队负责后续的高邮攻城任务。

粟裕则亲自坐镇第八纵队指挥部,统筹全局。在周密的准备之后,1945年12月19日,这场注定载入史册的高邮战役正式打响。

这是一场关系重大的战役,不仅要打破日军的军事防线,更要击碎国民党借日军之手打击解放区的图谋。军事准备和政治考量在这场战役中交织在一起。

人民群众也积极支持这场战役,他们深知这不仅关系到一城一地的得失,更关系到整个华中解放区的命运。战役的序幕就此拉开,一场惊心动魄的攻坚战即将展开。

七日攻坚智取铁城要塞

高邮战役的第一阶段在邵伯打响。1945年12月19日凌晨,第七纵队在姬鹏飞的带领下,向邵伯发起猛攻。

战斗异常激烈,日军依托邵伯的工事进行顽强抵抗。经过整整一天的激战,我军终于突破了邵伯的外围防线。

这一胜利为接下来的高邮攻城战奠定了基础。粟裕在邵伯战斗结束后,立即调整部署,开始实施声东击西的战术。

他命令部分部队在高邮城东南方向展开佯攻,吸引敌人注意力。同时,主力部队则悄然向西北方向集结,准备在那里发起主攻。

12月21日,第八纵队在陶勇的指挥下,对高邮城发起了第一波进攻。我军采用了"白天炮击,晚上强攻"的战术,持续打击敌军的防御工事。

在城外,工兵部队夜以继日地填补护城河,为突破城防创造条件。民工队伍源源不断地运送作战物资,后勤保障工作有条不紊地进行着。

粟裕发现敌军在西北角的防守相对薄弱。他当即调整战术,集中优势兵力对这一区域发起猛攻。

12月23日夜晚,在炮兵的掩护下,突击队开始强攻城墙。工兵部队架设云梯,突击队员冒着敌人的火力往上攀爬。

激战持续了整整一夜,我军终于在城墙上打开了一个缺口。但日军仍在负隅顽抗,利用城内的街巷和碉堡进行巷战。

粟裕见状,立即调整战术,改变了传统的攻城方式。他下令部分部队继续强攻,同时派出小股精锐分队,从下水道潜入城内。

这些突入城内的分队很快就控制了几个重要据点,打乱了敌军的防御体系。日军的抵抗开始出现混乱。

12月25日,也就是战役的第七天,粟裕下令发起总攻。经过一天激烈的巷战,日军的抵抗终于被彻底瓦解。

战斗结束时,1100余名日军和5000多名伪军全部投降。这座固若金汤的军事要塞,在粟裕的指挥下被智取。

整个战役中,粟裕展现出了高超的军事指挥才能。他善于抓住战机,灵活运用战术,并且充分发挥了各个兵种的作用。

这场战役不仅创造了以少胜多的战例,更重要的是粉碎了国民党利用日军打击解放区的阴谋。高邮的解放,标志着华中解放区版图的进一步扩大。

一战成名巩固解放区地位

高邮战役的胜利在华中地区引起了巨大反响。这场战役不仅打破了国民党妄图利用日军打击解放区的计划,更为解放军在华中地区的发展奠定了坚实基础。

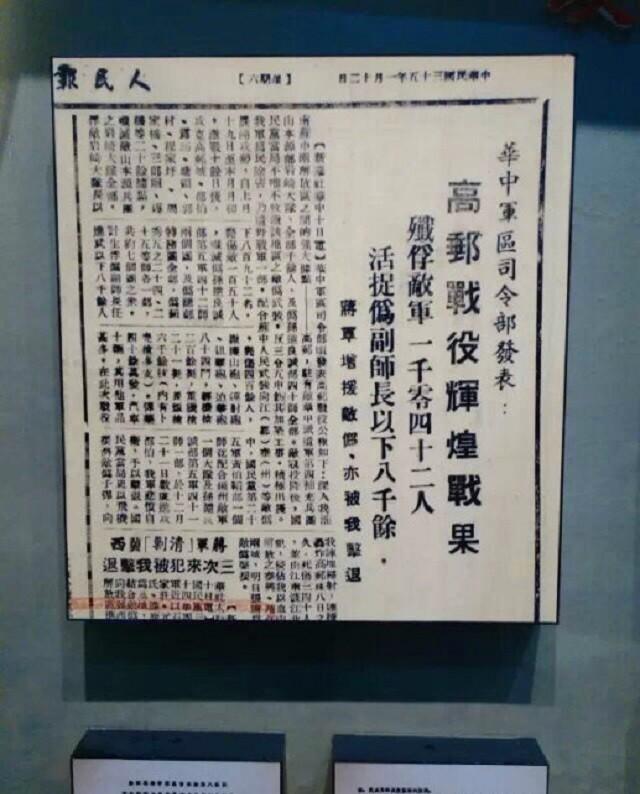

战后统计显示,我军共歼敌6100余人,缴获大量武器弹药。这些武器装备对于补充新四军的军需物资起到了重要作用。

粟裕在战后立即组织部队进行整编,把投降的日伪军分别关押看管。他特别重视对战俘的政治教育工作,让他们认清形势。

在高邮城内,新四军迅速恢复社会秩序,建立人民政权。当地百姓纷纷走上街头,欢庆这来之不易的胜利。

这场战役的影响远不止于军事层面。它打破了国民党在华中地区的战略部署,使其不得不改变原有的军事计划。

更重要的是,这场胜利极大地鼓舞了华中解放区军民的斗志。人民群众看到了解放军的实力,对革命的胜利充满信心。

高邮战役的经验很快在全军推广。粟裕总结的攻坚战术,尤其是结合地形特点的包围突破战法,成为解放军的宝贵财富。

这场战役也为后来的解放战争积累了重要经验。特别是在攻打设防城市时,高邮战役的战术被多次借鉴运用。

战后,华中军区的战略地位得到进一步巩固。新四军通过这场战役,不仅扩大了解放区面积,还获得了重要的战略要地。

随着高邮的解放,整个淮海地区的军事态势发生了重大变化。国民党在这一地区的统治基础被严重削弱。

粟裕在这场战役中展现的军事才能得到了充分肯定。他运用的灵活战术和指挥艺术,被后人誉为"粟裕战法"的典范之作。

高邮战役的胜利,也标志着抗日战争在华中地区画上了最后的句号。这座古城的解放,象征着新中国即将到来的曙光。

战役结束后,新四军继续在华中地区开展工作,巩固革命根据地。这场胜利为后来的解放战争创造了有利条件。

从军事角度看,高邮战役是一次完美的攻坚战例。从政治角度看,它粉碎了国民党的阴谋,巩固了革命力量。

这场战役也充分体现了我军政治工作的优势。通过对战俘的教育改造,使许多投降的日伪军认识到了真理。

时至今日,高邮战役仍被军事专家研究,其中蕴含的军事智慧和战术创新依然具有重要的参考价值。这场战役不仅是军事史上的经典,更是中国革命史上的重要篇章。