1951年春,曾泽生作为中国人民志愿军的优秀将领,已经在朝鲜战场上多次取得胜利。

但当他因身体原因应命返回北京休整时,却在与毛主席的会谈中经历了意外的打击。

毛主席提出的几个简单问题,使他意识到自己在某些方面的欠缺,于是,他决定马上回前线。

那么,毛主席的几个简单问题,为何会让曾泽生觉得自己欠缺?曾泽生作为曾经的国民党军官又是如何发生改变的?

1902年,曾泽生出生在云南省永善县的一个富裕地主家庭中。

他家中拥有上百亩土地和丰厚的田产,父母也因此为他提供了无忧的生活和良好的教育机会。

但命运总是时而发生变化,曾泽生年幼时,父亲因病去世,家道中落,此后,母亲只能带着他和几个兄弟姐妹,靠着家族亲戚的资助,艰难度日。

18岁时,曾泽生在贫困中最终决定参军,他加入了滇系军阀唐继尧所办的军士队。

参军后,曾泽生展现出了非凡的军事天赋,他以优异的成绩完成了军事训练,并因此获得了进入云南陆军讲武堂深造的机会。

讲武堂毕业后,曾泽生通过选拔进入了黄埔军校,成为了第三期学员。

黄埔军校的教育理念和气氛深深影响了他,使他更加坚定了要为国家和民族争光的决心。

只是,黄埔军校内部的腐化与贪污现象,却让曾泽生感到极度失望,在那里,许多军官以奢华和享乐为乐,腐败问题日益严重。

曾泽生对此深感愤怒,他无法忍受这种庸俗的风气,甚至在一度辞去职务后,重新回到黄埔继续担任区队长。

1928年,他从黄埔军校毕业后,加入了国民政府军队,被任命为第60军的副师长。

但就在他在军队中逐渐打出名声之时,国民政府内的腐败现象,再次让曾泽生产生了深刻的怀疑。

最令人失望的是,蒋介石对滇军的忽视与冷待,让曾泽生在心中埋下了疑虑。

1937年,抗日战争爆发,曾泽生响应号召,加入了滇军,并随部队进入了抗日前线。

他在台儿庄战役中表现出色,带领自己的部队与日军展开了殊死搏斗。

在战斗中,他英勇善战,不仅成功保卫了台儿庄,还亲自指挥队伍突破重围,为中华民族赢得了一场重要的胜利。

台儿庄战役的胜利让曾泽生一度成为了国民军队中的明星人物,他的名字也因此被广泛传颂。

可战斗的胜利并没有消除曾泽生内心的困惑与痛苦,虽然在战场上取得了一定的荣誉。

但他逐渐感到,国民政府内部的腐败,和日军的强大压力,已经使得他们的抗战局势越来越不利。

1945年8月,随着日本的投降,国民党开始重新调整兵力,准备迎接即将到来的内战。

曾泽生的60军被派往东北,驻扎在满洲,作为抢夺抗日胜利果实的一部分,为了遏制解放军的崛起,国民政府集结了大量部队进入东北地区。

而此时,曾泽生在新环境中的处境却愈发艰难,他发现自己陷入了一个无尽的泥潭。

国民党的腐化与分裂在东北愈加明显,政府的腐败和军队的低效让他感到失望透顶。

驻守在东北的60军,虽然兵力庞大,却缺乏足够的后勤保障,士气低落,指挥系统也充斥着无能与不和。

曾泽生在与上级的沟通中多次提出建议,却屡屡被忽视,甚至在关键时刻,指挥权还遭到上级军官的削弱。

在这样的一片混乱中,曾泽生内心的痛苦愈加加剧,他逐渐意识到,自己所在的60军并未得到真正的重视和支持。

与东北战场上不断升级的紧张局势相比,曾泽生更为困惑的是,他作为一名军人,究竟该如何选择自己的未来。

1946年春,国民党在东北的军事形势愈加严峻,解放军开始在辽南地区发起反攻。

驻扎在海城的60军184师首当其冲,连日来频频告急,曾泽生也无可奈何地看着自己的部队一次次地受到解放军的猛烈冲击,而国民党的指挥部又束手无策。

在这样的环境下,曾泽生不仅要忍受外部的压力,还要面临来自内部的无力感和压抑。

与此同时,曾泽生收到了一封来自曾经的同乡、自己曾经战斗过的同袍的信。

这封信没有多少华丽的辞藻,却字字句句透着深沉的劝告:“曾泽生,你所效力的政府,早已走向了腐化的深渊,如果你继续支持国民党,我们将永远无法实现民族的复兴。”

这封信犹如一记重击,击中了曾泽生内心最柔软的部分。

于是,经过长时间的深思熟虑,曾泽生做出了一个决定——他不再愿意为蒋介石和腐化的国民党效力吗,他选择起义投身于共产党的革命事业。

转入解放军后,曾泽生开始积极适应新的环境和任务。

他迅速意识到,过去的战斗经验和指挥技巧虽有一定的优势,但在解放军的体系中,他仍然需要从头学习,重新理解和适应党的军事战略和理念。

1950年10月,曾泽生所在的中国人民志愿军被派遣到朝鲜战场,支援朝鲜人民军对抗联合国军,尤其是美军的强大压力。

在朝鲜的几次战斗中,曾泽生率领的部队多次遭遇美军的猛烈进攻,尤其是在临津江防线的激战中,曾泽生表现出了卓越的指挥能力。

面对装备精良的美军,他并没有感到一丝畏惧,反而凭借自己丰富的战争经验,巧妙地运用地形和战术,成功地打破了敌人的攻势。

临津江战役,成为了他军事生涯中的一次巨大突破,通过这场战斗,曾泽生不仅为中国人民志愿军取得了重要胜利,还赢得了彭德怀等高层指挥官的高度评价。

随着战争形势的发展,曾泽生逐渐认识到,自己已经不仅仅是一个单纯的军人,他在解放军中的责任,更是变得愈发重大。

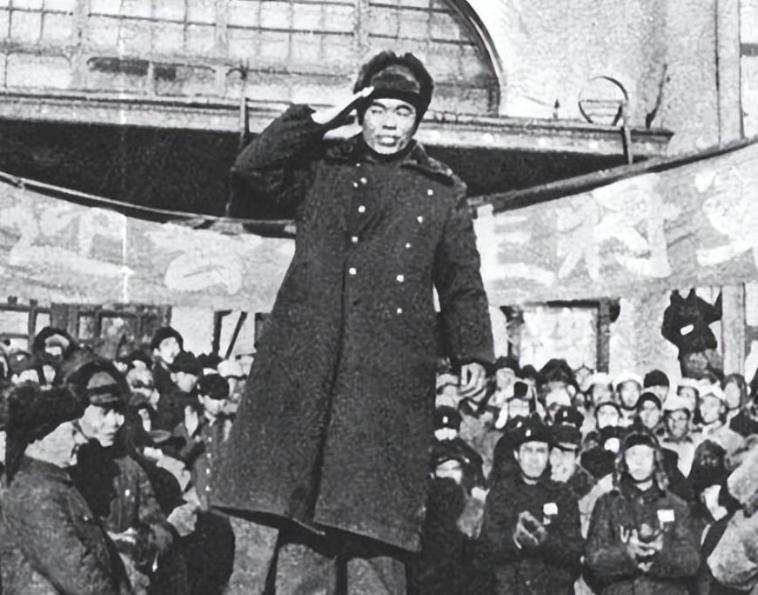

1951年春,曾泽生的命运走到了一个新的转折点。

他在北京的短暂休整和与毛主席的会晤,让他从内心深处产生了更深的自我反思。

汇报工作时,毛主席提出的一些问题,以及他对战场上细节的敏锐关注,使曾泽生意识到,自己虽然在指挥作战中积累了许多经验,但在一些关键细节和战略部署上,自己还远远不够完美。

他意识到,自己虽然身为一线指挥员,指挥着50军的战士们,但在一些关乎全局的战略问题上,自己远不如毛主席那样熟悉。

这让曾泽生的内心极度复杂,他在毛主席提出的一些关于战争部署的问题上,甚至无法回答,这让他深感失落与羞愧。

回到家中,曾泽生没有像往常一样放松,反而开始了长时间的深思与自我检讨。

妻子看着他从北京回来后沉默寡言,忍不住问道:“怎么了?怎么一言不发?”

曾泽生没有直接回答,只是低头继续收拾着自己的行李,他一边整理东西,一边告诉妻子:“我得赶紧回去了,北京一天都待不下去了。”

他知道,自己回到前线不仅仅是因为身体的疲惫,而是因为内心深处对自己的使命感产生了极大的焦虑。

北京虽然是胜利的象征,但与毛主席的对话,却让他感到一种难以言喻的羞愧。

他作为一线指挥员,应该比任何人都熟悉战场上的每一寸土地,每一条战线,但他却在毛主席面前显得如此渺小。

那种无法回答的窘迫与对毛主席那种无可比拟的军事智慧的敬仰,深深刺痛了他。

虽然曾泽生身体状况不佳,医生早已嘱咐他需要好好休养,但他坚决要求返回战场:“我不想在这里待着,我得回去。”

这不仅仅是因为身体的恢复,更是因为内心对责任的坚守,对他来说,真正的战斗在前线,而不是在首都的休养中。

回到朝鲜战场后,曾泽生立刻投入到紧张的工作中,他带领50军再次进入最危险的战斗区域,与敌军展开殊死较量。

这一次,他不仅仅是依靠过去的经验来指挥作战,而是以更加细致的眼光和深刻的理解去思考每一个战术细节。

曾泽生重新审视自己过去在战斗中的得失,他开始更加注重每一个细节的落实,而不是单纯依赖以往的经验与直觉。

这一次,曾泽生的军事能力和领导力得到了充分展现。

在对抗美军的过程中,他将毛主席提到的战术思想融入到自己的指挥之中,巧妙地运用了兵力调动、地形优势等因素,将敌人一一击退。

他不仅仅是一个指挥官,更是一个深知战局变化、能在复杂局面中找出突破口的智者。

正是在这一时期,曾泽生真正理解了什么才是一个共产党员应有的忠诚与担当。

从抗日战场到解放战争,从国民党到解放军,曾泽生的人生经历了极大的转变。

正是这种转变,使他在朝鲜战场上发挥了巨大的作用,他不仅在军事上做出了巨大贡献,更在思想上经历了深刻的自我升华。

他从一个怀揣着个人荣誉的军人,逐渐成长为一个为民族和人民而战斗的革命者。

在这一过程中,他不仅改变了自己的命运,也为解放事业贡献了力量。