1937年4月,周总理面临了一场生死考验。

前往西安途中,在劳山,周总理与随行人员遭遇伏击,11名警卫英勇牺牲,而他则凭借冷静与智慧脱险。

那么,这场遇刺背后隐藏了怎样的阴谋?谁又是背后的主使?

1937年春,抗日的号角吹响,而周总理,作为我党重要的领袖之一,在这一年4月,将迎来一次决定性出行。

这一切,始于1936年底的西安事变。

当时,蒋介石在张学良和杨虎城的军事压力下被软禁,在这一刻,中国的未来变得更加复杂与充满不确定。

为了能够及时化解国民党内部的内乱、实现国共合作,毛主席和周总理深知,国家的危局需要一个迅速且果敢的应对。

因此,周总理被赋予了这项重任:从延安前往西安,去与张学良、杨虎城交涉,促使他们尽快释放蒋介石,并为民族的团结与抗日做好铺垫。

这次出行,周总理的安全问题成为了全党最为关注的焦点,中央保卫部门高度重视他的安全保护,特意指派了直属警卫团的黄霖担任此次行动的总指挥。

另外,为了减少泄密的可能性,几乎没有其他人知情这趟行程。

队伍的规模也相对紧凑且隐秘,只有最信任的几位随行人员,连具体的路线与目的地,也都仅在极少数几人之间传达。

且为了保证绝对的安全,保卫部门从延安警卫营挑选了精锐的警卫,他们不仅具备丰富的战斗经验,还经过特别训练,适应了多种复杂和危险环境中的应对措施。

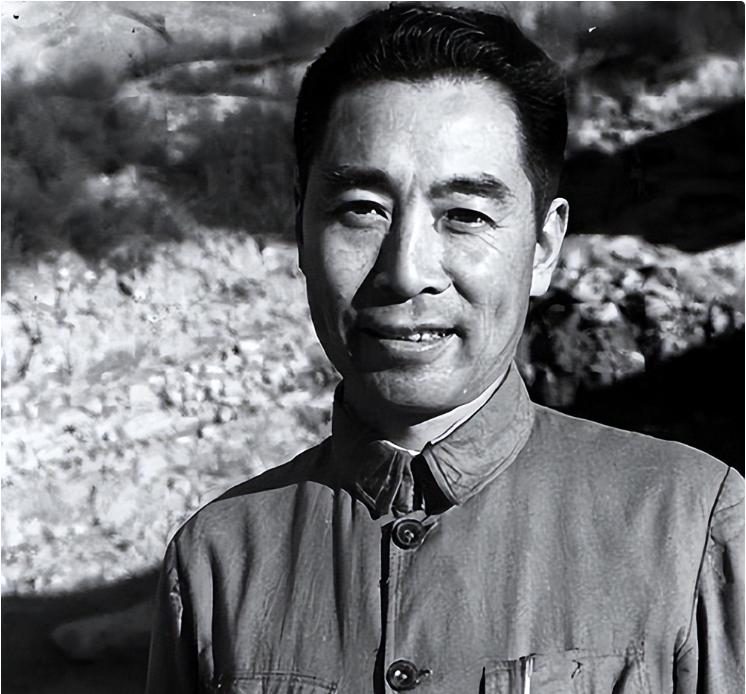

4月25日的清晨,周总理身穿简单的中山装,与副官陈有才以及几位重要随行人员一同走向出发的地点,此行他们一共25人。

毛主席站在窑洞坡地的枣树下,目送他们的背影消失在远方,他心中涌起一阵阵复杂的情感——既是对周总理肩负重任的深深信任,也有着对这场未知危险的隐隐担忧。

车队沿着崎岖的山路一路西行,车上,周总理和随行人员在车上交换着意见,谈论着即将面临的艰难谈判。

尽管他们清楚此行危险重重,但在周总理的指挥下,车队的氛围依旧保持着冷静和理智。

当车队驶入劳山区域时,周围的地势愈发崎岖。

劳山,这座位于延安西南50里处的险峻山脉,以其复杂的山势和纵深的峡谷而著称。

车队的速度稍微减缓,周总理也更加警觉了起来,他对这条道路早有了解,知道这里是一个容易遭遇伏击的地点。

警卫员们的眼神也愈加严峻,偶尔侧头扫视周围的山脉和树林。

就在此时,前方的一声巨响打破了平静,紧接着,密集的枪声袭来,子弹击打在车辆的车窗和车身上。

周总理猛地一惊,顿时意识到,敌人已经埋伏在这里,发动了袭击!

车队瞬间陷入了混乱,随行的警卫员们迅速反应,立刻拿起武器,快速跳出车外寻找掩护。

那一瞬间,周总理被副官陈有才和其他几名警卫迅速拉下车,藏身于一块大石后,所有人都迅速进入了战斗状态,心跳加速,肾上腺素激增。

敌人的枪声越来越密集,显然是从山头上发起的攻击,周总理迅速指挥随行的警卫队员们利用车辆和大石块作为掩护,分散行动,迅速回应敌人的火力。

周总理的指挥十分冷静,他快速评估了形势,立刻做出了判断:必须尽快突围,否则车队和人员都将陷入围困。

与此同时,其他随行的人员也不约而同地展开了反击,张云逸和孔石泉等人迅速带领一队警卫员,设法反击敌人,争取时间为周总理撤退创造条件。

陈有才和几名警卫员则迅速跑到周总理身边,保护他并寻找突围的机会。

车队周围的战斗愈加激烈,敌人的火力迅速占据了上风,敌人似乎对周总理这一行的目标十分明确,他们将火力集中向周总理所在的方向,显然不打算轻易放过他。

在这关键时刻,周总理迅速指挥着警卫员们改变位置,以躲避敌人的攻击,同时不断寻找逃脱的机会。

随后,陈有才带领着一队警卫员突围时,敌人的火力忽然集中到他身上。

他全身被多颗子弹击中,瞬间倒地,周总理看到这一幕,心中一沉。

他知道,陈有才在替自己挡住了敌人的致命攻击,与此同时,敌人并没有放过他,反而将所有火力集中到陈有才身上,显然,他们误以为他就是周总理。

这个误会是因为陈有才为了保护周总理,出发时穿着周总理的衣服,而且二人身形相似,远看根本看不出来。

陈有才等是11名警卫员等人牺牲后,周总理在这次生死考验中,继续着他未竟的使命,带领着仅存的幸存者,最终成功突围,脱险。

劳山的险境过去后,周总理和幸存的警卫员们终于得以短暂的喘息,但身心的疲惫无法掩盖心头的痛楚,尤其是陈有才的死,始终萦绕在周总理心头。

周总理深知,只有揭开幕后真凶,才能为这些英勇的战士们复仇,才能为未来的国家奠定一个更加稳固的基础。

因此,周总理要求立刻展开对这起刺杀事件的彻查。

作为当时负责安全工作的核心人物,谢滋群受命领导了这项艰巨的任务。

谢滋群素来以敏锐的直觉和超凡的侦查能力而著称,他曾多次破解类似的重大案件,这次也不例外。

面对这起与国家命运息息相关的事件,谢滋群毫不犹豫地接受了任务,并且誓言一定要尽早查明真相。

调查的第一步,便是对案发现场的彻底勘察,谢滋群带领手下的调查人员深入劳山山脉,重新梳理那一天发生的所有细节。

细心的调查员在山道旁发现了几块被弹药击中的石块,还有部分战士丢失的物品。

但调查的真正突破,来自一个意外的消息——村民李老汉的证词。

李老汉是案发地附近的一位年迈农民,平日里以捡柴火为生,谢滋群听说李老汉可能知情,便亲自前往探访。

原来,在案发的那天早上,李老汉曾在山中捡柴时,隐约听到了不远处的声音,他靠近一看,发现一群人在路边挖掘什么。

这一发现让谢滋群顿时意识到,这场刺杀不仅仅是一次偶然的遭遇,而是经过精心策划的政治暗杀。

李老汉的证词成为了案件的突破口,谢滋群立刻组织力量,进行进一步的追查。

通过细致调查,他们逐步发现了李青伍,也扯出了他与国民党之间的联系。

通过与国民党的某些高级人员接触,李青伍得知了周总理的行程,并计划在劳山设伏发动攻击。

这一系列的证据使得李青伍的身份逐渐明朗,进一步确认了这场刺杀背后有着明确的政治动机。

这只是揭开谜团的一部分,更深层次的线索指向了更大的阴谋。

谢滋群的调查发现,李青伍并不是单独行动的,他的背后有着更高层的指使,具体来说,就是来自国民党甘泉县党部的指令。

这些人通过与李青伍的接触,知悉了周总理此行的计划,并通过他来实施刺杀。

随着调查的推进,李青伍的行踪和与国民党内部极端分子的关系进一步浮出水面,这些人长期以来一直反对国共合作,妄图通过暴力手段破坏这一政治进程。

随着调查深入,谢滋群的侦查团队逐渐找到了更多证据,最终确认了冯长斗的背叛。

冯长斗原是延安南门的坐探,长期在红军内部收集情报。

可是,在李青伍的威胁和引诱下,他选择出卖了自己的同志,将周总理此次出行的详细计划传递给了敌人。

冯长斗的背叛无疑是这场刺杀事件发生的关键因素,他的举动直接导致了周总理一行人的险境。

冯长斗的逮捕和审讯,最终揭开了这场刺杀的全部真相,谢滋群的果敢行动,不仅为周总理找到了幕后主使,还进一步揭露了国民党内部的一些极端势力。

周总理得知调查结果后,虽然心中复杂,但他对谢滋群的工作给予了极高的评价。

周总理深知,这场刺杀不仅仅是对他个人的威胁,更是对国家命运的严峻考验。

正因为如此,查明真相,不仅是为了缅怀牺牲的战士,更是为了未来的中国,才能为这段历史写下真正的注脚。