钢铁作为工业发展的核心支柱,被誉为现代工业的"命脉"。毛泽东曾强调:"粮食和钢铁是发展的根本,有了这两样,其他问题都能迎刃而解。"自1949年建国以来,我国钢铁产业长期面临着供应不足的挑战,因此每年的钢产量都成为国家计划的重中之重。推动钢铁增产不仅是工业发展的核心任务,也成为多位中央领导的重点议题。

1957年2月27日,毛泽东在《关于正确处理人民内部矛盾的问题》中谈到:“通过三个五年计划,或许再多几年,我国的钢产量有望从解放前的最高纪录,也就是1943年的90多万吨,增长到2000万吨,甚至更多。这样的进展,无疑会让全国人民感到振奋。”

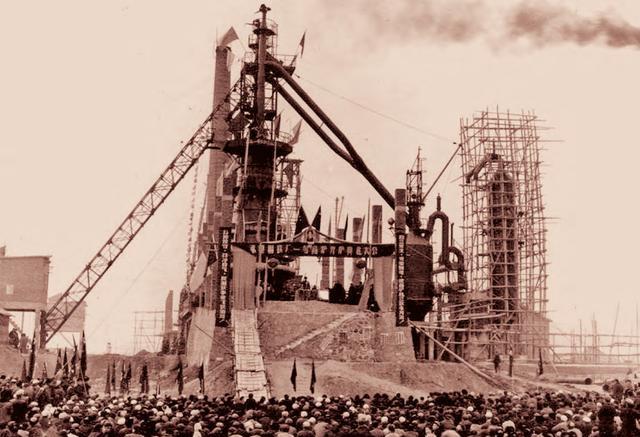

在1958年,中国设定了当年钢铁生产目标为1070万吨。然而,从年初到七月,实际产量仅为370万吨,远未达标。为此,八月在北戴河举行的中共中央政治局扩大会议上,确立了以钢铁生产为核心,推动全国经济快速发展的策略,明确提出要全力以赴实现1070万吨的钢铁产量目标。同时,毛泽东在会上进一步提出,1959年的钢铁产量目标应达到2700万吨,并力争突破3000万吨。

会议一结束,赵尔陆,第一机械工业部的头儿,就跟毛泽东聊起来。他直言不讳:“依我看,咱们要是能搞定1600万吨,那已经是相当不错了。”

毛泽东沉思片刻后说道:“明年的目标就是实打实地翻一倍。假设今年能完成1070万吨,那么明年就要达到2141万吨,这样不仅实现了翻倍,还能多出1万吨。”

毛泽东再次与负责国家经济事务的陈云进行交流,征询他对1959年钢铁生产目标的看法。陈云明白,即便将产量提升至2140万吨,这一任务也极具挑战性。他向毛泽东解释道:“我查阅了英国的相关数据,他们从年产869万吨钢铁增长到1655万吨,整整用了17年时间。”

陈云向毛泽东提交了一份由国家计委年度计划综合局起草的报告,其中明确指出1959年的钢产量上限只能设定在1200万吨到1250万吨之间。毛泽东在听取陈云的建议后,决定将1959年的钢产量目标进一步下调,最终确定为1800万吨。

1958年11月底到12月初,中共中央在武昌举行了八届六中全会。会上,中央决定将1959年的钢铁生产目标下调到1800万到2000万吨之间。陈云觉得这个目标还是定得太高,但既然会上已经通过了,他也不好再坚持反对。会后,陈云特意去找负责起草会议公报的胡乔木,建议他别把具体的钢铁产量数字写进公报里。陈云认为,如果这个数字公开了,中央就失去了灵活调整的空间;如果不公布,中央还能根据后续的实际情况,随时对目标进行修改。

1959年初,陈云在与毛泽东讨论经济工作时,再次提出建议:“今年的生产目标定得太高,1800万吨恐怕难以实现。我仔细分析了达到2000万吨的几大障碍:首先是物流运输跟不上,其次是煤炭处理能力不足,第三是矿山资源有限,第四是东北地区电力供应紧张,最后还有化工领域的瓶颈。”

陈云的预测很快得到验证。1959年首季度,我国钢铁和钢材生产情况远未达标,实际产量仅为季度计划的77.3%。这一数据明显低于预期目标,反映出当时工业生产面临较大困难。

1959年,毛泽东发现当时的计划目标定得太高,需要调整。他公开表示:“应该多听听不同的声音,有时候一个人的看法比多数人更准确,因为真理可能掌握在少数人手中。”同时,毛泽东对陈云给予了高度评价,他说:“陈云是个有胆识的人,无论是犯错还是坚持真理,他都表现得非常勇敢。”

1959年4月,中央在上海举行了八届七中全会。在毛泽东的支持下,陈云两次提出的降低钢产量目标的建议得到了与会者的认真考虑。经过讨论,会议决定将1959年的钢产量目标调整为1650万吨。

陈云对1650万吨的钢铁产量目标持保留态度,他认为这个数字过高。除了产量问题,他还向毛泽东提出了对钢铁质量的担忧。他指出,小高炉生产的900多万吨铁中,超过40%甚至可能达到50%的含硫量超出了冶金部规定的2‰标准。这种高含硫铁既无法用于铸造,也无法在炼钢后制成有效的钢材,造成了资源浪费。陈云强调,如果铁的质量得不到改善,不仅铸造铁无法完成,连1300万吨的炼钢目标也难以实现,最终可能导致无法生产出900万吨可用的钢材。

陈云提出的建议基于充分的数据和严密的逻辑,具有很强的说服力,因此得到了中央的认可。随后,中央决定将1959年的钢铁生产目标调整为钢1300万吨、钢材900万吨。经过一年的全力推进,到年底,我国实际完成了1387万吨钢和897万吨钢材的产量,基本达到了调整后的目标。

1959年,在庐山会议召开前夕,毛泽东乘火车前往长沙途中,与石油部长王任重进行了交谈。毛泽东提到:“国家遇到困难时,人们总会想到优秀的将领;家庭贫困时,人们也会渴望贤惠的妻子。陈云同志在经济领域有深厚的造诣,让他来负责计划和财经工作再合适不过了。”