每个国家都有其独特的国情,那些自以为是的“太上皇”显然无法适应,并且拒绝承认错误。王明、博古和李德就是典型的例子,他们不仅未能理解中国的实际情况,还对毛主席进行了打压。

1932年10月,在宁都召开的一次重要会议上,由于受到王明错误方针的影响,毛泽东失去了对军队的指挥权。当时担任红军总政治部主任的王稼祥对此持强烈反对态度,但由于支持者寥寥,他的反对未能改变这一决定。

在回顾那段艰难的岁月时,毛主席深有感触地表示:“不仅没有人来,甚至连鬼神都不光顾我的住所。”

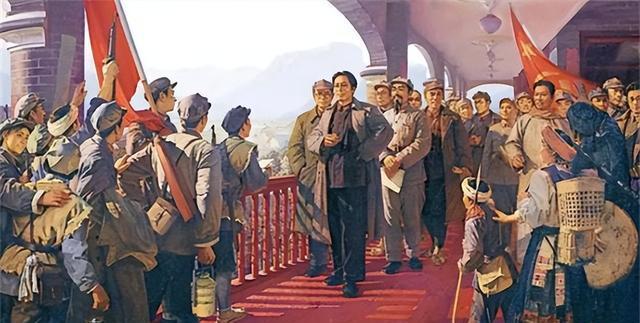

1935年1月召开的遵义会议成为重要转折点,此前存在的错误方针终于被纠正。在这次会议上,毛泽东同志正式确立了在中国共产党内的核心领导地位。这次会议解决了长期困扰我党的路线问题,为后续革命事业的发展奠定了坚实基础。

遵义会议的召开并非顺风顺水。

在会议过程中,一位参会者的言论触怒了平时性格温和的朱德总司令,使他异常愤怒,甚至拍案而起。朱德总司令虽然年纪已高,但他在会上的发言却铿锵有力,简洁而坚决,明确表达了对毛主席正确主张的坚定支持。

遵义会议是在什么情况下举行的?

会议现场究竟发生了什么?根据多方消息来源,当时会场气氛一度十分紧张。据知情人士透露,会议进行到一半时,几位与会者突然就某个关键议题展开激烈争论。据目击者描述,双方各执己见,言辞犀利,导致会议一度陷入僵局。有内部人士指出,这种情况在公司高层会议中并不常见,因为通常大家都会保持理性沟通。不过,最终在会议主持人的协调下,各方还是达成了基本共识,使会议得以继续进行。值得注意的是,虽然过程中出现了一些波折,但会议最终仍按计划完成了所有既定议程。

是什么原因让朱老总如此愤怒?

【转战:路在何方?】

中央红军最初启程时,这场军事行动被正式称为“西征”,而非后来广为人知的“长征”。

博古和李德制定的战略计划是率领部队向西进军,目标是抵达贺龙领导的湘鄂西革命根据地,与红2军团和红6军团会师。在完成会师后,他们计划以此为基础,开辟新的革命根据地。这一决策体现了当时红军领导层对战略转移的思考,希望通过整合力量,建立更稳固的革命阵地。

中央红军启程时,包括五个军团以及中央机关在内,总兵力接近9万。尽管面临敌军严密的包围和进攻,博古认为根据地的每一份资源都极为珍贵,因此决定将各种物资全部带上,即便是一些看似微不足道的东西也不愿舍弃。

红军行军时,队伍拉得很长,前后距离有时甚至超过100公里。队伍里情况复杂,有些机器需要好几个人一起抬着走,年纪大的同志骑着马,伤员和病号躺在担架上,战士们虽然全副武装,但在拥挤的人群中根本走不快。

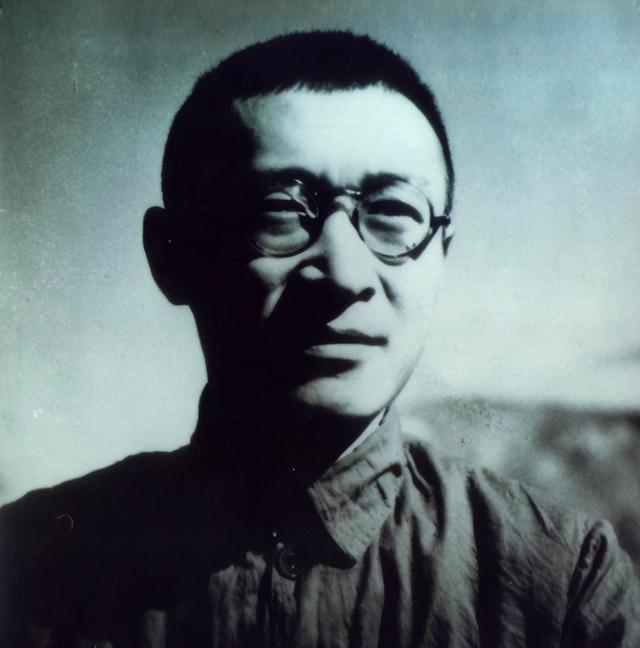

在长征开始之前,中央领导层的核心小组(主要由博古和李德负责,周总理也在其中)做出了一个重要决定:所有政治局成员都要被分配到各个军团中去。毛主席得知这一安排后,立刻向张闻天提出了一个请求:希望能和王稼祥一起行动,共同走接下来的路。

由于长期患疟疾,病情严重,加上情绪低落和对红军未来的焦虑,毛主席的健康状况急剧恶化。渡过于都河后,他因体力不支,只能依靠担架行动。

王稼祥在第四次反“围剿”中腹部中弹,弹片仍未取出,只能躺在担架上行动。张闻天则骑着马,始终陪伴在侧。三人一路同行,边走边交流。

王稼祥在反思反“围剿”失败和长征初期面临的困境时,对毛泽东表达了他的担忧:“这样继续下去,革命的道路恐怕走不通了!”

一段时间后,毛主席的身体状况好转,精力也充沛起来,便不再坐担架,而是频繁前往各军团走访。李德在四十年后出版的《中国纪事》中回忆道,毛主席“不遵守行军规定,今天去这个军团,明天又去那个军团,目的无非是让军团和师的领导们接受他的观点。”

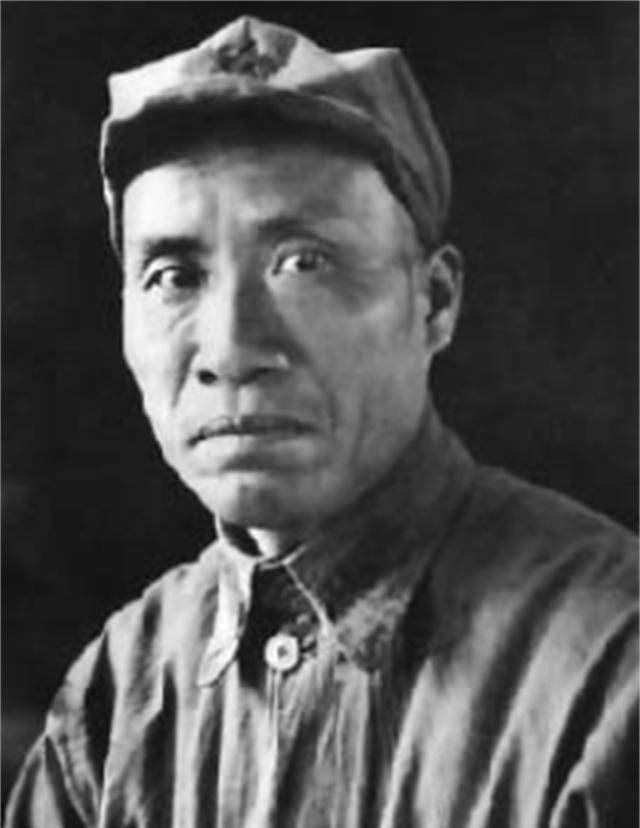

朱德作为中央纵队的先锋,身着褪色军装,脚踏草鞋,展现出老兵的朴素本色。尽管年近半百,组织为他准备了担架,但他毅然选择骑马,只为让更多年轻战士能投入前线作战。在行军途中,每逢险峻路段,朱德总是身先士卒,亲自攀登山路,其敏捷的身手甚至让不少年轻士兵都感到汗颜。这位老将用实际行动诠释了什么是真正的军人风范,他的举动不仅鼓舞了士气,更在无形中为全军树立了榜样。

中央红军成功突破三道敌军防线后,蒋介石察觉到红军意图进军湘西,随即下令强化湘江一带的第四道防线。此时,国民党中央军派出16个师追击红军,再加上陈济棠的广东部队和白崇禧的广西军队等非嫡系力量,总兵力已超过20万人。

湘江两岸迅速集结了大量敌方部队,局势紧张,战争一触即发。

某天晚上,朱德、周恩来、博古和李德在一户农民家中举行了临时会议。

朱德总司令率先提出建议:"我认为,当前最紧迫的是精简装备,迅速带领部队跨过湘江。"周恩来总理随即附议,支持这一决策。

博古扶了扶眼镜,语气坚定地说:“这些军工设备、印钞机和医疗器材都是革命的根基,绝对不能放弃!”

朱总略带不悦,但语气仍保持平稳,他直言道:“革命的根本在于人!为了那些物资,你想过会有多少战士付出生命吗?”

李德盛突然插嘴,语气强硬:“革命哪能没有牺牲?只要能顺利转移,任何代价都值得!”朱老总对他一直不满,这次也懒得搭理,直接站起来继续指挥部队向湘江进发。离开前,他还特意吩咐警卫员给当地农户留了一袋米。

1934年11月27日夜间,红军先锋部队成功夺取了湘江渡口,随即与大量增援的敌军展开了激烈的反复争夺。与此同时,中央和军委的主力部队,包括14000多名士兵和1000多副担架,仍被堵在狭窄的山路上,队伍长达50多公里,每日只能缓慢推进约20公里。

白崇禧原本打算让桂军跟在红军后面,避免正面交锋以保存实力。然而,他低估了红军的行军速度,没想到桂军竟然意外地切断了红军的主力部队。

在紧急时刻,"军事顾问"李德无计可施,周恩来和王稼祥都赞同朱德提出的"轻装简从,迅速过江"的方案。原本犹豫不决的博古最终也只能同意这一决策。

在朱德的领导下,中央红军经过四天四夜的激烈战斗,终于成功跨过湘江,但部队规模因此大幅缩减,仅剩三万余人。渡江之后,博古和李德却未吸取教训,依然固执己见,继续指挥红军向湘西进军,这一决策无疑将部队推向更加危险的境地。

在敌众我寡、四面受敌的险境下,红军如何突破重围?面对敌人精心设计的包围圈,红军必须迅速制定应对策略。敌军的兵力远超红军,且已布下严密的阵型,企图一举歼灭红军。在这样的困境中,红军的每一步行动都至关重要。他们需要冷静分析敌情,寻找敌阵的薄弱环节,同时灵活运用战术,避免陷入敌人的圈套。红军的指挥官们必须迅速决策,带领部队突围,确保主力安全转移。这不仅考验着红军的战斗力,更考验着他们的智慧和勇气。如何在敌强我弱的情况下化险为夷,是红军面临的最大挑战。

【交锋:泾渭分明】

1934年12月12日,中共中央在湖南通道县举行了一次紧急军事会议。会上,毛泽东提出改变原定前往湘西的战略,主张转向贵州进军,因为那里的敌军力量较弱,同时也能借此机会取得几场胜利。这一建议得到了张闻天、王稼祥等中央领导人的赞同。

紧接着,中央红军出其不意地进入贵州境内,成功摆脱了国民党军队的追击。到了12月15日,红军抵达黎平,在这里得到了宝贵的休整机会。

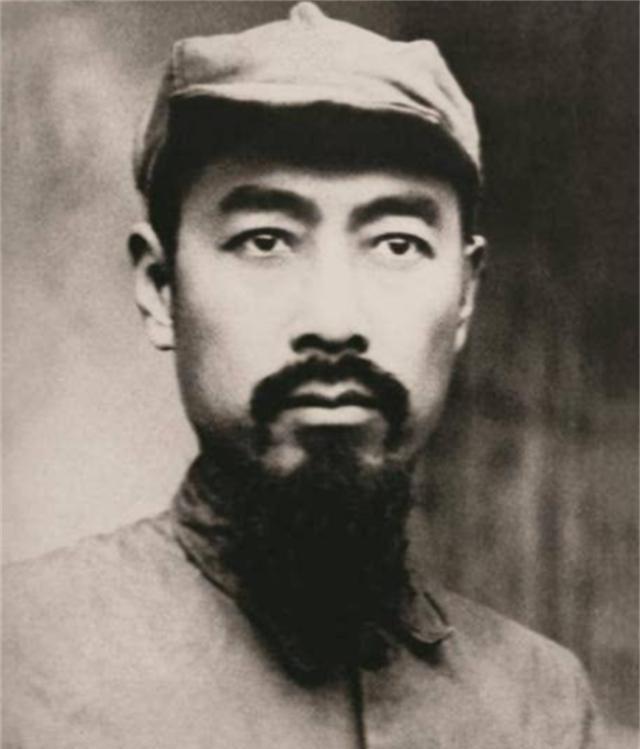

中共中央举行会议,针对未来战略部署展开讨论。朱德、周恩来、王稼祥和张闻天坚定支持毛泽东的战略方针,主张以遵义为核心建立新的革命根据地。尽管博古和李德的主张已被多数同志否定,他们仍坚持前往湘西的作战方案。这次会议进一步明确了中央的战略决策方向,为红军下一步行动奠定了基础。

11月20日,军委纵队到达乌江岸边。在一片橘园中,躺在担架上的张闻天和王稼祥进行了交流。他们一致认为,毛泽东在军事指挥上确实有独到之处,自己难以胜任,因此决定提议让他重新担任领导职务。

在黎平会议之后,遵义会议被提上日程,并最终敲定了一个关键议题:提议由毛泽东担任指挥职务,这意味着领导层将进行重要调整。这一决策成为遵义会议的核心内容。

在这次关键的“担架碰头会”上,毛泽东、王稼祥和张闻天三人决定联合起来,共同反对当时存在的错误路线。他们组成了一个紧密的“三人团”,旨在纠正错误,推动正确的革命方向。

1935年1月13日晚上,博古觉得会议发言材料已经准备充分,便让周恩来通知大家第二天参加中央政治局会议。周恩来提议扩大会议规模,邀请前线各军团的指挥员也参与讨论。博古对此表示同意。

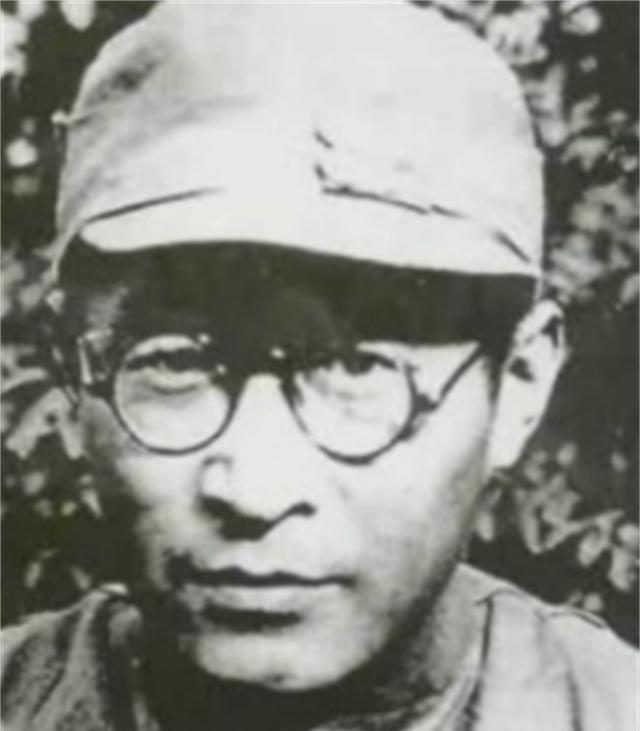

周总理当晚紧急派人联系了当时不在遵义的刘少奇和李卓然。特别值得一提的是李卓然,他是红5军团的政治委员。长征初期,周总理亲自安排他与原政委朱瑞互换了职务。

红五军团素有“钢铁后卫”之称,始终承担着掩护主力部队撤退的关键任务,在与敌军的激战中付出了巨大牺牲。那时,李卓然正与董振堂军团长共同驻守乌江防线,确保遵义会议的安全召开。接到会议通知后,李卓然当即快马加鞭,火速赶往遵义。

1935年1月15日晚上,中共中央政治局在遵义老城的一处名为“柏公馆”的地方召开了一次扩大会议。

柏辉章的住所,曾是国民党25军2师师长的官邸,红军进驻遵义后将其用作司令部。由于政治局和军委白天忙于处理军务及其他紧要事务,连续几天的会议都安排在晚餐后,持续至深夜。

这次会议聚焦三大核心内容。

首先,我们需要对第五次反“围剿”行动进行全面的回顾和分析。这次行动是中国共产党在特定历史时期采取的重要军事策略,旨在抵御国民党军队的进攻,保护革命根据地。通过总结这次行动的经验和教训,我们可以更好地理解当时的战略部署、战术运用以及面临的挑战。这不仅有助于我们认识历史,也为今后的决策提供了宝贵的参考。第五次反“围剿”的成败得失,深刻影响了后续的革命进程,值得我们深入探讨和反思。

其次,我们需要讨论开辟新的战略基地这一议题。

关键转折点在于人事调整,毛泽东重新被推举为核心领导。这一决策标志着局势的重大转变,为后续发展奠定了基础。人事更迭在当时背景下显得尤为重要,直接影响了整个局势的走向。毛泽东的复出不仅体现了集体决策的结果,也反映了当时的实际需求。这一安排经过慎重考虑,最终确定由毛泽东继续领导,显示出组织内部的共识与统一。

会议一开始,博古就抢先发言。他按照一贯的风格,带了一大堆事先准备的资料。扶了扶眼镜后,他开始滔滔不绝地讲起来。虽然他也做了一些自我批评,但主要还是在说反“围剿”失败是因为敌人太强,我们根本打不过。

伍修权翻译时,李德在一旁连连点头,脸上难得露出了笑意。然而,在场的多数同志却显得很不满,心里嘀咕:“这不过是在为他的无能开脱罢了!”

博古发言结束后,周恩来随即站起来做了补充报告。他冷静地剖析了失败的全过程,一针见血地指出主要问题出在决策层面。此外,周恩来还坦诚地进行了自我批评,毫不犹豫地揽下了相关责任。

在周总理结束讲话后,张闻天紧接着站起来发表了自己的看法。与周总理的温和态度不同,张闻天的言辞显得更为直接和坦率。

张闻天直言不讳地批评博古对李德的盲目服从,将其比作“太上皇”,并质问博古:“如果敌人真的那么强大,前四次反‘围剿’又是怎么成功的?李德对中国实际情况一无所知,完全是凭直觉乱指挥!”

他提交的这份"对立意见书"令博古和李德大为意外,同时感到十分尴尬。这份文件直接挑战了他们的决策,使两人陷入了被动的局面。面对这份报告,他们不得不重新审视自己的立场,这种突如其来的质疑让他们措手不及。这不仅是对他们权威的挑战,更是对其领导能力的直接考验。在当时的特殊环境下,这样一份与众不同的报告无疑在决策层中引发了不小的震动。

毛主席熄灭了手中的香烟,开始发表一番详细的讲话。他直接指出了博古和李德在战争和长征过程中表现出的“冒进”、“守旧”和“退却”问题,并深入分析了这些错误。同时,他提出了自己对中国革命和红军未来发展的战略和战术思路。坐在旁边的朱德总司令不时点头表示赞同。在场的其他领导人也纷纷鼓掌,表达了对毛主席观点的支持。

紧接着,周恩来总理建议毛泽东主席重返中央领导层的核心位置。

王稼祥强忍疼痛站了起来,坚定地表达了自己的看法:“我主要讲三件事。首先,我完全支持张闻天和毛泽东同志的观点。其次,红军应该由像毛泽东这样经验丰富的同志来领导。最后,我建议立即解散‘三人团’,撤销博古和李德的军事指挥权。”

现场再次爆发出雷鸣般的掌声。博古满脸通红,结结巴巴地说道:“让我再想想!”

在这一问题上,对中国革命和红军未来走向的看法形成了鲜明对立。双方立场截然不同,互不相让。

博古意识到局势不妙,瞥了一眼手表,发现时间已经到了1月16日凌晨12点半,于是建议暂时中止会议。随后,与会领导们各自展开了后续的讨论。

毛泽东当时患了严重的感冒,才刚回房间躺下没多久,一位关键人物突然来访。

你是谁?

【决议:改变历史】

李卓然迅速到达了现场。

毛主席未听从医生的建议,立即起身接见。李卓然直言不讳,详细报告了红5军团在战斗中的艰苦历程,以及官兵们对博古和李德错误指挥的强烈不满。

听完汇报,毛主席笑着对卓然说:“你还是老样子,说话直来直去!你反映的问题非常关键!接下来的会议上,你要把部队的真实情况详细说明!”

1月16日晚上,会议继续进行。

凯丰(何克全)率先发难,直接向毛主席发问:“你有没有系统学习过马列理论?是否接受过苏联的军事教育?”

接着,他带着讥讽的语气提到毛主席,说他只读过《水浒传》和《孙子兵法》,质疑这样的阅读量是否足以指挥红军。随后,他引用了大量马克思和列宁的著作,反复强调自己的核心观点:支持博古和李德的领导。

在会议现场,毛泽东神情自若地抽着烟,显得从容不迫。博古的目光中流露出明显的感激,似乎对毛泽东的举动表示认可。而李德则带着不屑的眼神,轻蔑地打量着这位被他视为“乡下人”的毛泽东。整个场景中,三人的态度形成了鲜明对比,反映了各自对毛泽东的不同看法。

凯丰正说得起劲,忽然传来一声巨大的响动。

一向温和待人、极少动怒的朱德总司令,此刻却愤怒地拍响了桌子。

总司令眼神锐利,坚定地说道:“我有话要说!我们或许没接受过外国教育,但时间会揭示真相!在李德的领导下,红军接连失利!成千上万的战士在湘江边献出了生命!”说到这里,朱德的声音颤抖了,整个会场陷入了沉默。

朱老总轻轻揉了揉眼睛,语气平静地说:“我不反对学习外国的先进经验,但一定要结合我们自己的实际情况。毛泽东同志根据现实情况,制定了适合我们的战略和战术,在他的领导下,我们成功打赢了四次反‘围剿’战役。这些事实充分证明,毛泽东同志有着非凡的才能,完全有能力领导中国革命。因此,我也建议让毛泽东同志进入中央核心。我的话讲完了。”

场内再次响起了热烈的掌声,不少同事也纷纷发出喝彩。

凯丰情绪激动,严厉批评朱德不服从共产国际的决定。朱德平静地笑了笑,回应道:“我发表意见只针对问题本身,不针对个人。如果你们继续坚持错误的策略,我不会随波逐流。”接着,朱德转向李德,语气严厉地指出:“你们的错误指挥导致了根据地的丧失,牺牲了众多同志的生命!我们怎么可能继续追随你们?”

朱德总司令的讲话,令人警醒。

李卓然接着发言,详细讲述了战场上和前线士兵的实际状况。他如实汇报了所有细节,最后明确表态,坚决支持毛主席进入中央领导层。

会议进入高潮,发言变得简洁直接,大家你来我往,针锋相对。刘伯承、聂荣臻、彭德怀等主要军事指挥官都明确支持毛主席的立场,刘少奇和陈云也毫不含糊地表达了自己的观点。整个会议的详细记录工作由秘书长邓小平负责整理。

会议一结束,朱德兴冲冲地回到住处,对康克清说:“太好了!毛泽东重新出山,进了中央常委会,又能带兵打仗了!”

康克清突然兴奋地喊道:“太棒了!”

我们向在遵义会议中坚定支持毛泽东同志的党内前辈们致以崇高敬意。这些革命先辈以非凡的政治勇气和远见卓识,在历史转折关头作出了正确抉择,为中国革命事业开辟了新的道路。他们的历史性贡献,不仅体现了对真理的执着追求,更彰显了为党和人民事业奋斗终身的坚定信念。正是这一重要时刻的正确决策,为中国共产党和中国革命事业注入了新的生机与活力。