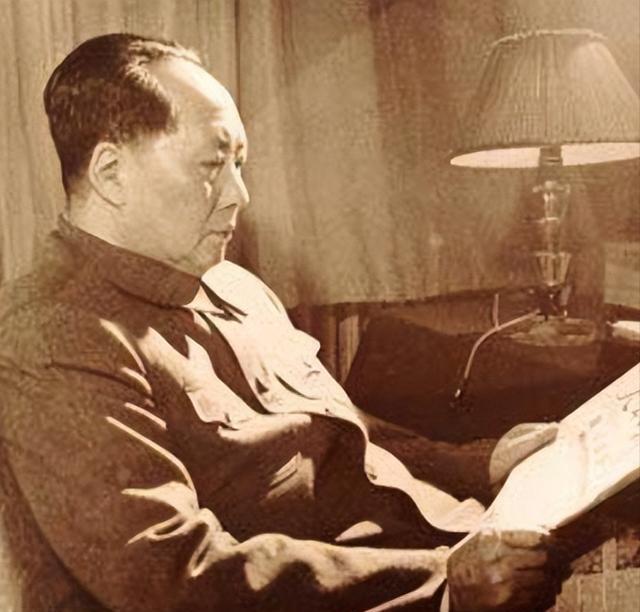

一阵急促的敲门声打破了中南海的宁静。在得到允许后,警卫员手持一封信件,走到毛主席的办公桌前,恭敬地说道:“主席,这是李淑一先生寄来的信。”

“行,就搁这儿。”毛泽东头也没抬,依然专注地翻阅着桌上的资料。

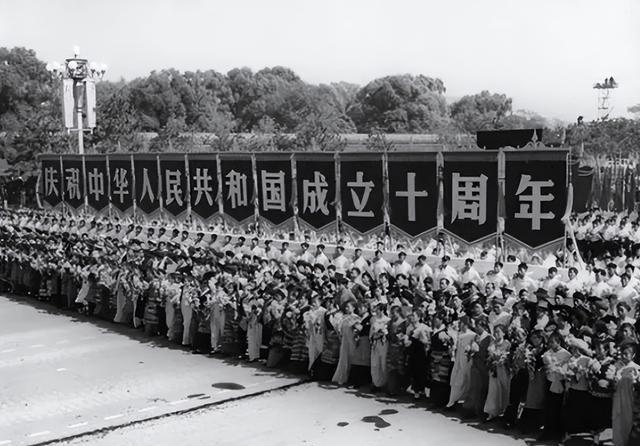

片刻之后,毛泽东开始认真查看手边的信件。信中主要表达了李淑一希望登上天安门,参与新中国成立十周年庆典的愿望。

毛主席接过信件,深深地呼出一口气,陷入长时间的沉思。经过一番仔细的考虑,他最终拿起笔,开始撰写回信。

李淑一究竟是何许人也?主席对她的来信有何回应?她最终实现了自己的愿望吗?李淑一在历史中扮演了怎样的角色?她的故事如何影响了当时的社会?主席的回信是否改变了她的人生轨迹?这些问题让我们对李淑一的经历产生了浓厚的兴趣。通过探究她的故事,我们或许能更深入地理解那个时代的风貌。李淑一的经历是否具有代表性?她的故事能否为我们提供历史的启示?让我们一同探寻李淑一的过往,揭开这段历史的面纱。

【青年人,青年情】

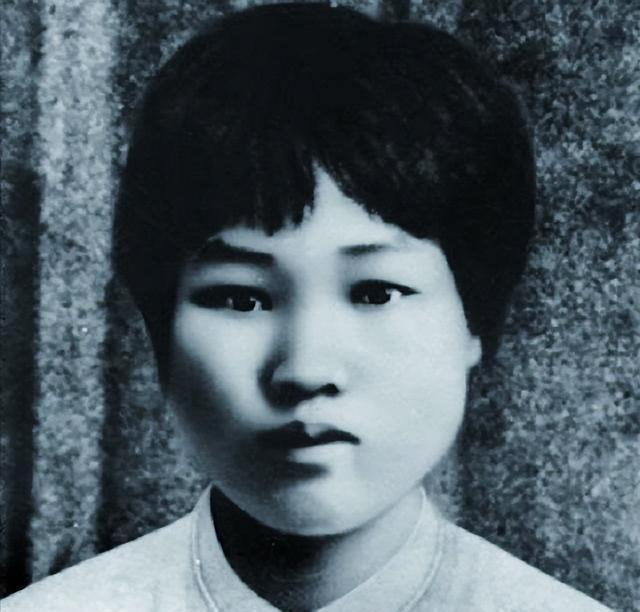

李淑一在历史上并非默默无闻的人物,她与杨开慧关系密切,是好友关系。不过,她们的友谊并非从童年时期就开始。

杨开慧年仅二十岁那年,她的父亲杨昌济去世了。杨昌济生前在北京大学担任教授。

杨昌济去世后,作为家中唯一的支柱,他的离去让杨开慧和母亲难以在北京维持生计。为了让杨昌济魂归故里,母女俩决定护送他的灵柩返回湖南板仓老家。

杨开慧那时已经二十岁,算是成年人了。但杨母考虑到女儿未来的发展,决定让她继续接受教育。她联系了杨父的老朋友,也就是李淑一的父亲,请他帮忙为杨开慧安排一所学校。

得知杨家母女的不幸后,李父毫不犹豫地伸出援手,迅速将杨开慧送到长沙福湘女中,与他女儿李淑一同校就读。李父的行动迅速而果断,体现了对杨家的深切同情和实际支持。这一安排不仅为杨开慧提供了继续学业的机会,也让她在陌生的环境中有了熟悉的伙伴,减轻了孤独感。李父的善举,不仅是对杨家的帮助,也展现了在困难时期人们之间的互助精神。

李父见杨开慧刚失去父亲,便特意安排她住进女儿李淑一的房间,并叮嘱李淑一要多关照她。李淑一牢记父亲的交代,对这个新来的女孩格外关心,主动和她亲近,很快两人就成了好朋友。

在李淑一的关心和支持下,杨开慧逐渐摆脱了失去父亲的痛苦。她们的友谊迅速加深,不久便成为了彼此信任、无所不谈的密友。

随着交谈的深入,李淑一逐渐意识到,面前这位女士确实与众不同,堪称一位非凡的女性。

李淑一曾提到,杨开慧性格阳光,充满活力,做事有主见,对自己很有信心。她认为杨开慧体现了现代女性应有的特质。

杨开慧的引导让李淑一逐渐摆脱了传统观念的束缚,开始向现代女性转变。她的思想不再局限于旧有的框架,而是接受了新的理念和生活方式。这一变化不仅体现在她的言行中,也反映在她的价值观和生活态度上。李淑一的转变,标志着她在新时代中找到了自己的定位,成为了一个独立、自主的女性。

1920年冬天,杨开慧在长沙福湘女中求学期间,与毛泽东结为连理,开启了他们相濡以沫的婚姻生活。这一年,两位革命伴侣携手共度,谱写了一段令人动容的爱情篇章。

李淑一始终陪伴在杨开慧左右,她特别欣赏杨开慧与毛泽东之间的深厚感情。在她眼中,毛泽东不仅是一位杰出的革命领袖,更是杨开慧理想的伴侣。这种关系让李淑一感到由衷的钦佩和向往。

她经常喃喃自语:“开慧已经找到了她的归宿,我什么时候才能遇见专属于我的那束‘光’呢?”

“需要我搭把手吗?”正当李淑一独自嘀咕时,杨开慧悄无声息地出现在她背后,半开玩笑地问道。“那太好了,你能帮我找找吗?”李淑一有些不好意思地回应道。

李淑一当时以为这只是朋友间的闲聊,没放在心上。然而杨开慧却认真对待了这件事,开始为她的好友寻找合适人选。

毛泽东刚到家,杨开慧就提起了李淑一的事。她直接问:“润之,你认识李淑一吗?能不能帮她找个合适的对象?”

毛泽东想了想,说道:“确实有这么一个人,他叫柳直荀,长期在我身边工作。”“我认为他们挺般配的。”毛泽东接着补充道。

正如毛泽东所预料的,柳直荀和李淑一在相识后迅速坠入爱河,不久便步入婚姻殿堂。此后,他们携手并肩,共同投身于革命事业中,坚定不移地走在追求理想的道路上。

【相同的悲剧】

1930年,国民党在革命失败后,在全国范围内实施严厉的镇压政策,制造了严重的“白色恐怖”氛围。

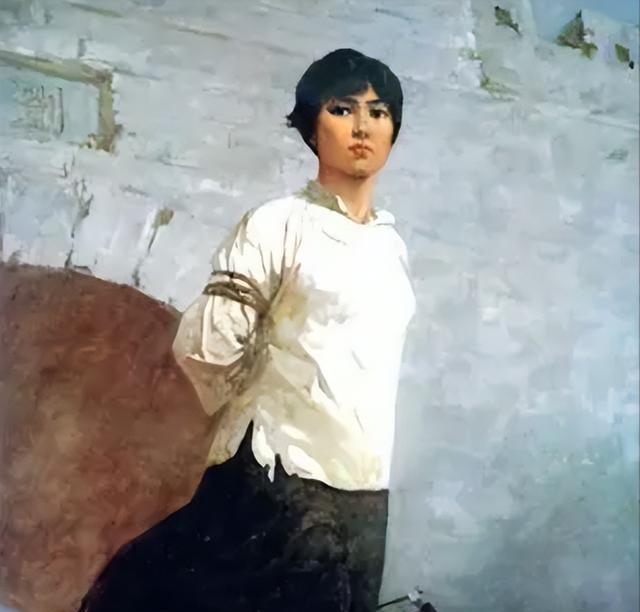

杨开慧悄悄回到板仓探望子女,不料被国民党特务察觉,随即遭到逮捕。

杨开慧作为毛泽东的配偶,在国民党看来具有极高的情报价值。然而,她坚守革命理想,面对审讯时坚决不泄露任何关于毛泽东的信息。她的立场始终如一,即便身处险境也未曾动摇。这种坚定的革命信念,使她在敌人的威逼利诱下始终保持沉默,展现了共产党员的忠诚与勇气。

因无法从杨开慧处获取有价值的情报,国民党当局情绪失控,采取了极端手段将其处决。这一行为反映了当时国民党对情报的迫切需求以及在压力下的非理性反应。杨开慧的牺牲不仅是个人的悲剧,也揭示了那个特殊历史时期斗争的残酷性。国民党此举虽然暂时发泄了愤怒,却进一步暴露了其处理问题时的极端与不智,这种过激行为在历史上留下了不可磨灭的污点。

有传闻称,杨开慧在初次执行枪决时并未立即身亡,然而行刑结束后,敌人竟然上前再次射击,这种冷酷无情的行径实在令人震惊。

李淑一听到杨开慧去世的消息后,内心极度悲痛。她无法接受这位既是导师又是挚友的人就这样离开了。

得知杨开慧牺牲的消息后,李淑一急忙来到杨开慧家。见到杨开慧的母亲时,她立即跪倒在地,郑重地说:"伯母,开慧已经不在了,从今往后,我就把您当作自己的母亲来照顾。"

此外,她还自愿承担起照顾毛泽东子女的责任。随着时间的推移,毛泽东的儿子毛岸英依然亲切地称李淑一为“李姨”。

杨开慧去世一年后,担任红八师政委的柳直荀因故被关进监狱。在狱中度过的第二年,他因“肃反”运动遭到小人暗算,最终遇害。

杨开慧和柳直荀的离开,让原本紧密的四人小团体一下子只剩下两个人。

毛泽东与李淑一在各自失去伴侣后,并未陷入绝望,而是相互支持,共同面对生活的挑战。他们通过彼此鼓励,在困境中找到了力量,展现了坚韧不拔的精神。

李淑一和毛泽东之间频繁通信,他们不仅在信中互相慰藉,还彼此激励,共同推动革命事业。李淑一的关怀成为毛泽东走出困境的关键力量。

【李淑一的来信】

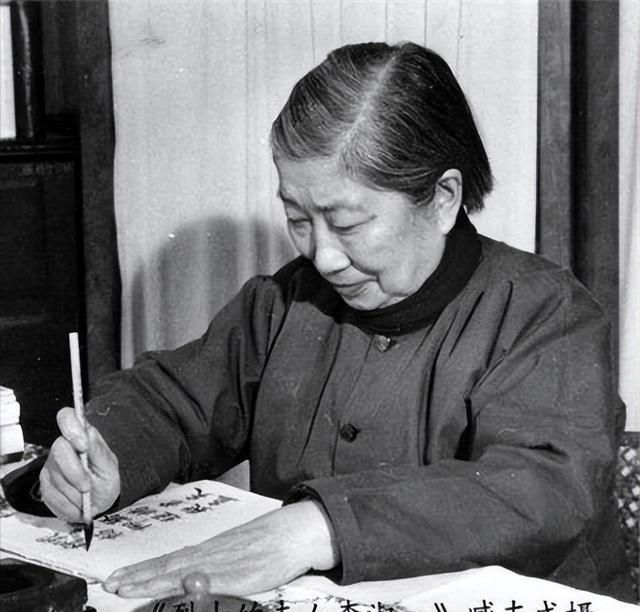

中华人民共和国成立后,李淑一返回故乡,在曾经就读的学校担任教师。她在熟悉的校园环境中开始了新的职业生涯,将自己的学识传授给年轻一代。作为母校的一名教育工作者,李淑一用实际行动为家乡的教育事业贡献自己的力量。这一选择既延续了她与母校的深厚情缘,也体现了她对教育事业的热爱与执着。在教书育人的岗位上,李淑一以专业知识和丰富经验培养着新一代学子,为家乡的发展注入新的活力。

在执教过程中,李淑一与毛泽东始终保持着通信联系。他们在信件中经常通过诗歌的形式,表达对已故伴侣的深切怀念。

不久后,毛主席有一位秘密诗友的消息传开了。李淑一虽然得知此事,但她并未公开自己的身份,依然坚守初衷,默默无闻地为新中国培育下一代。

李淑在课堂上为学生分析林觉民的《与妻书》时,不禁联想到自己已故的丈夫。当她读完这封绝笔信,情感难以抑制,当场潸然泪下。

同学们注意到老师的神情与往常不同,纷纷上前询问:“老师,您今天看起来有点不对劲,是不是哪里不舒服?”

李淑一在学生的安慰下,情绪逐渐平复,她微笑着回应:“别担心,我只是突然回忆起了些往事,你们继续专心学习吧,不用为我分心。”

傍晚,我走进家门,目光落在餐桌上的报纸,思绪不禁飘回往昔:“那段岁月确实艰辛,但幸亏有润之引领我们度过难关。”

自从新中国建立以来,我始终没有机会亲眼目睹直荀生前无比向往的这片土地,真想代替他好好看看这个崭新的国家。

李淑一静下心来沉思片刻,随后走进房间,取来纸笔,给那位亲密朋友的丈夫写了一封信。

这封信迅速送达了毛主席的住所。警卫员一看到信封上那个熟悉的名字,立刻意识到这是主席的那位诗人朋友又来信了。于是,他小心翼翼地将信件放在了主席书桌的正中央,确保主席一回来就能注意到。

毛主席回来后,拿起信件,像往常一样开始阅读。他注意到这封信与以前的不同之处,除了那首诗,信的结尾还多了一句话。

我明白主席您事务繁忙,但今天我又想起了已故的丈夫。他生前一直盼望着新中国的诞生,可惜未能亲眼见证这个他梦寐以求的国家。因此,我冒昧写信,恳请主席批准我在建国十周年庆典时,登上天安门观礼台,了却他的心愿。

毛主席读完信后,喉咙一阵发紧,眼泪差点夺眶而出。过了一会儿,他慢慢冷静下来,拿起笔给李淑一写了回信。

我收到了你的信,也仔细看了你写的诗。关于你想去天安门观礼的事,恐怕没那么简单。这不是我能单独做主的,但我可以帮你打听一下情况,看看有没有可能。

李淑一在发出信的那一刻,心里就开始打鼓了。她想,毛主席每天要处理那么多国家大事,能抽空看她的信并回信,已经是给了她极大的面子。可自己却得寸进尺,提了个不太合适的要求,这让她觉得有点过意不去。

她心中同样怀有期待,渴望能站上天安门,亲眼目睹这片繁荣的土地,以此告慰那些为理想献身的挚友和伴侣。

李淑一心怀不安,焦急地盼望着主席的回复。

李淑一迅速收到了回信,她立刻拆开信封,急切地开始阅读。

读完信件后,她并没有感到失落,反而如释重负。能得到主席的援手,她已经心满意足,至于最终结果怎样,对她来说已经不重要了。

毛主席在完成信件后,立即向筹备组通报了相关情况,详细说明了一位革命战友提出的具体要求。

得知消息后,筹办会迅速组织了一次小型会议来讨论这个情况。在会议上,所有成员都达成了共识:

李淑一是革命烈士的配偶,为革命事业付出了巨大牺牲。作为中国民主同盟的一员,她具备登上天安门参加观礼的资格。

筹办会经过表决,全票通过了李淑一的申请,并在三天后向她发出了正式邀请。

【天安门观礼】

李淑一很快就收到了活动主办方寄来的邀请信。那天她正在教室里讲课,没时间细看,只能先把这封密封好的信件收起来。

放学后,她总算有空拆开那封从中央寄来的邮件。撕开外层包装,一张邀请函映入眼帘。

李淑一没有仔细阅读信件内容,只记得里面提到“诚挚邀请李淑一同志参加天安门广场的中华人民共和国成立十周年庆典”。

李淑一看完信后愣了好一会儿,直到边上的老师提醒她:“李先生,该去上课了!”她才回过神来。

李淑一随口应了一声,快步走向教室。走着走着,这位快五十岁的女人,忍不住笑出了声。

时间飞逝,转眼就到了天安门观礼的日子。李淑一的儿子在北京定居,为此她提前从湖南出发,及时赶到了首都。

当儿子好奇地问妈妈怎么提前到了,她直截了当地说:"能参加这个仪式我特别高兴,总不能让别人干等着我啊。"

在观礼日当天,经过工作人员的引导,李淑怡如愿以偿地登上了她梦寐以求的天安门。

从城墙高处俯瞰,天安门广场上挤满了人群,每个人手里都挥动着五星红旗,脸上洋溢着喜悦的神情。

李淑一正专注时,突然听见有人高呼:“毛主席来了!”她立刻将目光投向台阶方向,只见毛主席正沿着楼梯稳步上行,身影逐渐从楼梯口显现。

李淑一注视着那个逐渐走近的身影,毛泽东的形象似乎渐渐模糊,取而代之的是一个充满青春活力的年轻毛泽东。

一阵轻柔的风吹过,毛泽东面前逐渐显现出一个朦胧的身影,那是杨开慧。她仿佛瞧见他们手拉着手,谈笑风生地朝自己靠近。

李淑一微笑着说道:"你们俩还是老样子,看起来依旧那么合适。"

李淑一感觉肩头一沉,仿佛有人轻轻拍了拍她。"咱们也挺好的!"她慢慢转过头,目光落在那个她思念已久的面孔上,嘴角浮现出一丝笑意,轻轻点了点头。

“中华人民共和国万岁!”一阵激昂的呼声打破了李淑一的沉思,将她从遐想中唤醒。

站在高处,望着下面兴奋的群众,泪水不禁从眼中流下:“直荀,我终于亲眼见证了新中国的诞生,它真的很美好!”